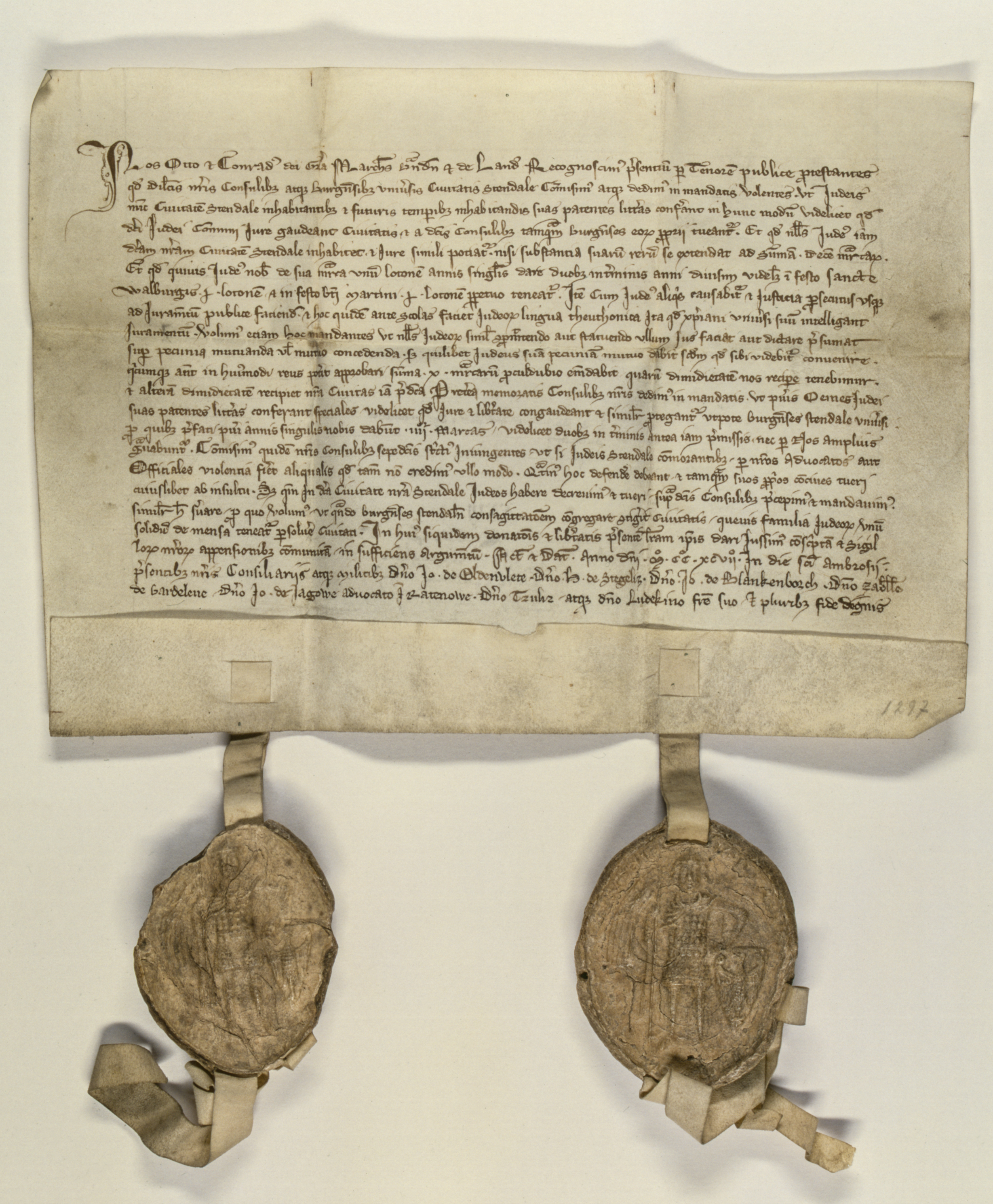

1297: Die Judenordnung von Stendal

Zusammenfassung

Der besondere Charakter der Judengemeinde der Fernhandelsstadt Stendal wird aus dem Inhalt der vorliegenden, auf den 4. April 1297 datierten Urkunde sehr deutlich: Es handelt sich um eine Bestätigung der Rechte und Pflichten der in Stendal wohnenden Juden durch die Landesherren, die Markgrafenbrüder Otto IV. und Konrad I. von Brandenburg. Auf die beiden Markgrafen war der ursprünglich königliche Judenschutz in der Mark Brandenburg wie in den meisten deutschen Territorien übergegangen und von diesen zunächst nicht weiter veräußert worden. Die Urkunde und ihre Verbindung mit der Geschichte der Juden in der Stadt erlauben einen – seltenen – Einblick in die innere Struktur einer Judengemeinde und ihrer Abgaben.

Kontextualisierung

1297: Die Judenordnung von Stendal

Felix Escher

Am Anfang der Stadtwerdung Stendals im 12. Jahrhundert stand die Verleihung des Marktrechtes durch Markgraf Albrecht den Bären († 1170) an ein ehemaliges Dorf, dessen Bewohner neben Zollfreiheiten und anderen Privilegien sich der Rechte der Magdeburger Bürger erfreuen sollten. Vor allem der überregionale Tuch- und Kornhandel prägte die Wirtschaft der eng mit Lübeck verbundenen neuen Stadt. Die in der Stadt führenden Großhändler, die zugleich die städtische Oberschicht bildeten und damit die Ratsherren und Bürgermeister stellten, ließen 1232 die Statuten ihrer exklusiven Gewandschneidergilde durch die Markgrafen festsetzen.

Zur Geschichte der Juden in der Mark Brandenburg existieren jedoch nur wenige Schriftquellen. Für Stendal sieht es etwas besser aus: Schon ein in die Jahre zwischen 1270 bis 1275 zu datierendes jüdisches Schriftzeugnis[1] weist auf den hohen Grad der Organisation der jüdischen Gemeinde in Stendal hin. Offenbar hatte es wegen der hohen Abgaben an die brandenburgischen Landesherren Probleme innerhalb der jüdischen Gemeinde gegeben. Neu Hinzugezogene bemühten sich offenbar entgegen älterer Gewohnheiten, ihre Abgaben nicht über die Gemeinschaft, sondern direkt an den Landesherren oder einzelne zur Einziehung der besonderen jüdischen Schutzgelder berechtigte Personen (Vogt? Ratsmitglieder?) zu zahlen. Die Gemeinde hatte sich deshalb mit diesem Fall an den damals in Rothenburg ob der Tauber lebenden, weithin berühmten Rabbi Meir ben Baruch (genannt MaHaRam, * um 1215–1293) gewandt, um von ihm eine seiner Rechtsauskünfte (Teschuvot) zu erhalten. In seinem ausführlichen Gutachten, das Rechtsverbindlichkeit besaß, befand Rabbi Meir, dass sich keine Person den allgemeinen Abgabepflichten entziehen dürfe, denn alle Gemeindemitglieder seien Partner in einer Gemeinschaft. Ausnahmen seien nur mit der Zustimmung aller Gemeindemitglieder am Ort möglich. Um seinen Argumenten noch mehr Gewicht zu verleihen, fügte Rabbi Meir die Zustimmung mehrerer von ihm zur Stellungnahme aufgeforderter jüdischer Gemeindevorsteher zu seinem Gutachten an.[2] Aus dem der Antwort des MaHaRam zugrunde liegenden Konflikt geht hervor, dass die Judengemeinde von Stendal im späten 13. Jahrhundert durch Zuzug anwuchs. Noch vor der Erwähnung in christlichen Schriftquellen besaß die jüdische Gemeinde Stendal nicht nur eine innere Organisation, sondern auch Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie mit dem führenden Rechtslehrer der Zeit, der im oberdeutschen Raum lebte, in Kontakt treten ließ.

Quellenanalyse

Die besondere Bedeutung der Judengemeinde der Fernhandelsstadt Stendal als eine wirtschaftlich sehr leistungsfähige Gemeinschaft wird aus dem Inhalt der hier als Schlüsselquelle aufgenommenen, auf den 4. April 1297 datierten Urkunde deutlich: Es handelt sich um eine Festlegung der Rechte und Pflichten der in Stendal wohnenden Juden durch die Landesherren, die Brüder Otto IV. und Konrad I. aus der johanneischen Linie des askanischen Hauses, die zugleich Markgrafen der Mark Brandenburg und seit 1291 der Mark Landsberg an der Saale waren. Der Vorgang war – wie in der knappen Dispositio erwähnt – ein ausdrücklicher Befehl der Markgrafen in Form eines landesherrlichen Privilegs. Der ursprünglich königliche Judenschutz war in der Mark wie in den meisten deutschen Territorien auf die Landesherren, in diesem Fall die Markgrafen von Brandenburg, übergegangen und von diesen – wohl wegen der außerordentlichen Höhe der Abgaben – noch nicht weiter veräußert worden.

Die in der Urkunde den Stendaler Juden zugebilligten Rechte, dass sie wie Bürger vom Rat zu schützen seien und die Rechte der Stadt in Anspruch nehmen dürften, wurden teuer erkauft. Bei einer Neuaufnahme in die Stadt war ein Mindestbesitz von 10 Mark aufzuweisen. Von den 10 Mark musste ein Lot (der relative Feingehalt im Verhältnis zum Gesamtgewicht, hier ein Sechzehntel des Gesamtgewichts) jährlich, jeweils zur Hälfte geteilt, am Walpurgistag (1. Mai) und an Martini (11. November), gezahlt werden.

Die Eidleistung bei Gerichtsverhandlungen

Die Passage zum Eid, der im Falle einer Gerichtsverhandlung zu leisten war, gibt im Anschluss an den Eid selbst einen knappen Einblick in die Struktur der Wirtschaftstätigkeit der Stendaler Juden, in deren Zentrum offenbar die Geldleihe stand. Diese ist sicherlich in Zusammenhang mit der Finanzierung des die Wirtschaft Stendals zu dieser Zeit prägenden Korn- und Tuchhandels zu sehen. Bei einem Verstoß gegen die üblichen Gebräuche sollte eine Strafe von 10 Mark fällig werden, die zur Hälfte zwischen den Landesherren und der Stadt geteilt werden sollte.

Der Eid selbst sollte in deutscher Sprache – mithin für alle christlichen Stadtbewohnenden verständlich – vor den ›Schulen‹ gesprochen werden. ›Judenschul‹ ist die verbreitete deutsche Übersetzung für das jüdische Bet- und Lehrhaus (Synagoge). Der hier verwendete Plural lässt vermuten, dass es sich in Stendal um ein vielfach gegliedertes Funktionsgebäude gehandelt hat, das alle Einrichtungen einer bedeutenden jüdischen Gemeinde (Schul-, Bet-, Lehrhaus) umfasste. Die in der Forschung geäußerte Vermutung, dass eine Beobachtung der getrennten Männer- und Frauenbeträume hier ihren Niederschlag fand, ist weniger wahrscheinlich.[3]

Die Verbriefung besonderer Schutzrechte

Die darauf folgende Passage zu den Kindern des Juden Oemes könnte andeuten, dass hier – entgegen den Vorgaben im Gutachten des MaHaRam – Einzelvereinbarungen zu den jüdischen Abgaben getroffen worden waren. Die Kinder des genannten Juden hatten die außerordentlich hohe Abgabe von jährlich vier Mark, zahlbar zu den bereits genannten beiden Terminen, zu leisten, um genauso wie die Stendaler Bürgerschaft geschützt zu sein; darüber hinaus blieben sie von weiterer Besteuerung frei. Der Personenname ›Oemes‹ ist weiter nicht bekannt. Eine Konjektur zu ›Omnes‹, mit der eine gemeinsame Besteuerung aller minderjährigen Kinder denkbar wäre, ist grammatikalisch und durch das Schriftbild der Urkunde ausgeschlossen. Andere Lesarten sind nicht möglich.[4]

Wenn dies auch wortreich ausgeschlossen wird, so scheint die Bestimmung, dass die Ratsherren darauf zu achten hatten, dass den Juden nicht durch die Vögte und andere Beauftragte Kränkungen widerfuhren, auf tatsächliche Begebenheiten zurückgeführt werden zu können. In einer weiteren Bestimmung wird deutlich, dass die Juden neben ihren gesonderten Leistungen mit einem Schilling zu weiteren städtischen Abgaben herangezogen werden konnten.

Den Abschluss der von beiden Markgrafen besiegelten Urkunde bildet eine Zeugenliste, in der ausschließlich markgräfliche Vasallen genannt werden.

Historischer Kontext

Die Bestimmungen der hier im Mittelpunkt stehenden Urkunde von 1297 wurden – zumindest in Teilen – seit Beginn des 14. Jahrhunderts modifiziert. Die von Rabbi Meir in seinem Responsum so eindringlich gestellte Forderung, die Stendaler Judengemeinde als Partnerschaft zu betrachten, hatte zwar wohl noch 1297 – mit Ausnahme der Nachkommen des Oemes – Bestand, doch konnten später Einzelpersonen zu allgemeinen Leistungspflichten, wenn auch mit höheren Einzelabgaben, herangezogen werden. 1343 erteilte der wittelsbachische Markgraf Ludwig der Ältere dem in Stendal lebenden Juden Langer Mosche, genannt von Rathenow (Longus Moskynus), dessen Frau Nichama, deren Söhnen Benas, Jakob, Gozze und Isaak sowie ihren Erben und Anverwandten das abschriftlich in einem zeitgleichen Register überlieferte Privileg,[5] gegen eine jährlich zu Martini zu leistende Abgabe von fünf Mark eine Befreiung von allen übrigen Lasten, darunter auch die Bede (precaria), zu erhalten. Die Familie, in der Urkunde als ›markgräfliche Kammerknechte‹ bezeichnet, sollte darüber hinaus aber durch die Ratsherren gegen Angriffe in allen ihren Rechten verteidigt werden. Damit enthielt dieses Privileg ein Stück der ehemaligen Vereinbarung. Nach der Zeugennennung und der Datierung – und damit wohl nachträglich zu der Urkunde ergänzt – werden die Abgaben der Gemeinschaft der Juden, hier mit vier Mark Silber, die jährlich am Martinitag zu entrichten waren, vermerkt. In gleicher Weise sollten auch der Jude Salciel und seine Erben jährlich eine halbe Mark zahlen, so der zeitnah erfolgte Eintrag. Der in der Urkunde genannte Mosche taucht zusammen mit seinem Sohn Sarnach auch in mehreren Einträgen des zwischen 1338 und 1351 geführten Stendaler Stadtbuchs auf.[6]

Die jüdische Gemeinschaft in Stendal hatte mit dem Aussterben des brandenburgischen Zweiges des askanischen Hauses zu Beginn des 14. Jahrhunderts seine Schutzherren und damit auch die Anspruchsberechtigten für den Judenschutz verloren. 1329 kam Herzogin Agnes von Braunschweig als ›antique Marchie domina‹ und Witwe des askanischen Markgrafen Waldemar mit der jüdischen Gemeinde von Stendal überein, dass ihr über sechs aufeinanderfolgende Jahre 20 Mark Silber zu Martini zu leisten seien.[7] Diese Zahlungen sollten ohne Rücksicht auf etwaige schlechtere oder bessere Wirtschaftslagen erfolgen.

Das von den Großkaufleuten ausgeübte Stadtregiment in Stendal wurde 1345 durch einen Aufstand der bisher nicht am Rat beteiligten Bürger abgelöst. Einige Angehörige der bis dahin führenden Geschlechter gerieten in die Gefangenschaft der neuen Stadtobrigkeit oder wurden verbannt.[8] Die Judengemeinde von Stendal geriet nun in den Strudel der Auseinandersetzungen um die Herrschaft im Reich. Im Oktober 1347 starb der wittelsbachische Kaiser Ludwig der Bayer, und sein Widersacher, der nun unbestrittene König Karl IV. aus dem Hause Luxemburg, begann durch die Unterstützung des angeblich nach Jahrzehnten zurückgekehrten Markgrafen Waldemar, die wittelsbachische Herrschaft in Brandenburg zu destabilisieren. Wie viele andere Stadtobrigkeiten schloss sich der neue Rat von Stendal dem angeblich zurückgekehrten Markgrafen an. Als zur gleichen Zeit überall in Mitteleuropa im Gefolge der Pestwelle Judenverfolgungen begannen, hatte die jüdische Gemeinde in Stendal keine Unterstützung, da sowohl die alte Stadtordnung als auch der Schutz durch die wittelsbachischen Landesherren fortgefallen waren. Es kam in Stendal zum Pogrom. Dies wird aus der Form, in der Markgraf Ludwig von Brandenburg am 13. November 1351 die Stadt wieder in seine Gnade nahm und zugleich eine politische und juristische Amnestie aussprach, deutlich. Zum Vorgang der vorausgegangenen Stendaler Judenverfolgung hieß es, dass ›alle Sachen, die in dieser Zeit mit den Juden geschehen sind […] für immer tot sein und weiterhin folgenlos und nicht judiziert bleiben [sollen]‹ (alle geschicht, die vor desser tit met den Joden geschin sin, scholen altumal dot sin und scholen vorbatmer ungevordert vnd ungerichtet bliven).[9] Von der in dieser Indemnitätsurkunde vom Landesherren dem Rat zugleich eröffneten Möglichkeit, wieder Juden anzusiedeln, scheint die Stadtobrigkeit zunächst aber keinen Gebrauch gemacht zu haben.[10]

Das in der Folgezeit erneuerte jüdische Leben in Stendal im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert konnte nicht mehr an die einstigen Glanzzeiten anknüpfen. Zugleich verlor die Stadt ihre Bedeutung als führender Handelsplatz.

[1] Datierung nach: Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, hrsg. von Alfred Haverkamp/Jörg R. Müller, Trier/Mainz 2013, BR01, Nr. 105, URL: www.medieval-ashkenaz.org/BR01/CP1-c1-02m6.html [abgerufen am: 19. September 2020].

[2] Irving A. Agus, Rabbi Meir of Rothenburg. His Life and his Works as Sources for the Religious, Legal and Social History of the Jews of Germany in the Thirteenth Century, 2 Bde., Philadelphia 1947, Bd. 2, Nr. 551, S. 502–505.

[3] Christoph Cluse, Studien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Niederlanden (Forschungen zur Geschichte der Juden/Schriftenreihe der Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden e. V. und des Arye Maimon-Instituts für Geschichte der Juden, Bd. 10), Hannover 2000, S. 43.

[4] Zu solchen siehe Werner Heise, Die Juden in der Mark Brandenburg bis zum Jahre 1571 (Historische Studien, Bd. 220), Berlin 1932, S. 30, Anm. 45.

[5] Gedruckt in Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 15, Berlin 1858 [im Folgenden: CDB I 15], Nr. 142, S. 108.

[6] Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, BR01, Nr. 74, URL: www.medieval-ashkenaz.org/BR01/CP1-c1-02ot.html [abgerufen am: 9. September 2020].

[7] CDB I 15, Nr. 113, S. 88.

[8] Siehe zu den Vorgängen Ludwig Götze, Urkundliche Geschichte der Stadt Stendal, Stendal 1873 [unveränd. ND der Originalausgabe, Leipzig 1993], S. 137–142.

[9] CDB I 15, Nr. 184, S. 139–141, hier S. 140.

[10] Joseph Landsberger, Geschichte der Juden in der Stadt Stendal vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zu ihrer Vertreibung im J. 1510, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 31 (1882), Nr. 4, S. 172–182, hier S. 179.

Transkription

Transkription (Michael Menzel)

Nos Otto et Conradus dei gracia marchiones Branden[burgenses] et de Landes[berg] recognoscimus presencium per tenorem publice protestantes, quod dilectis nostris consulibus atque burgensibus universis civitatis Stendale conmisimus atque dedimus in mandatis volentes, ut iudeis nunc civitatem Stendale inhabitantibus et futuris temporibus inhabitandis suas patentes litteras conferant in hunc modum: Videlicet quod dicti iudei conmuni iure gaudeant civitatis et a dictis consulibus tamquam burgenses eorum proprii tueantur; et quod nullus iudeus iam dictam nostram civitatem Stendale inhabitet et iure simili potiatur, nisi substancia suarum rerum se extendat ad summam decem marcarum; et quod quivis iudeus nobis de sua marca unum lotonem annis singulis dare duobus in terminis anni divisim, videlicet in festo sancte Walburgis lotonem et in festo beati Martini lotonem, perpetuo teneatur. Item cum iudeus aliquis causabitur et iusticia prosecutus usque ad iuramentum publice faciendum, et hoc quidem ante scolas faciet iudeorum lingua theuthonica, ita quod cristiani universi suum intelligant iuramentum. Volumus eciam hoc mandantes, ut nullus iudeorum simul conpromittendo aut statuendo ullum ius faciat aut dictare presumat super pecunia mutuanda vel mutuo concedenda, sed qulibet iudeus suam pecuniam mutuo dabit, secundum quod sibi videbitur convenire. Quicumque autem in huiusmodi reus poterit approbari, summa X marcarum procul dubio[1] emendabit, quarum dimidietatem nos recipere tenebimur et alteram dimidietatem recipiet nostra civitas iam predicta. Preterea memoratis consulibus nostris dedimus in mandatis, ut pueris Oemes iudei suas patentes litteras conferant speciales, videlicet quod iure et libertate congaudeant et similiter protegantur utpote burgenses Stendale universi. Pro quibus prefati pueri annis singulis nobis dabunt IIIIor marcas, videlicet duobus in terminis antea iam premissis, nec per nos amplius gravabuntur. Conmisimus quidem nostris consulibus sepedictis strictius iniungentes, ut, si iudeis Stendale conmorantibus per nostros advocatos aut officiales violencia fieret aliqualis, quod tamen non credimus ullo modo, quatinus hoc defendere debeant et tamquam suos proprios concives tueri cuiuslibet ab insultu. Sed quoniam in dicta civitate nostra Stendale iudeos habere decrevimus et tueri, supradictis consulibus precepimus et mandavimus similiter hoc servare. Pro quo volumus, ut, quando burgenses Stendalenses consagittacionem congregare contigerit civitatis, quevis familia iudeorum unum solidum de mensa teneatur persolvere civitati. In huius siquidem donacionis et libertatis presentem litteram ipsis dari iussimus conscriptam et sigillorum nostrorum appensionibus conmunitam in[2] sufficiens argumentum.

Actum et datum anno domini Mo CCo XCVIIo in die sancti Ambrosii, presentibus nostris consiliariis atque militibus domino Io[hanne] de Oldenvlete, domino H[enrico] de Stegeliz, domino Io[hanne] de Blanckenborch, domino Zabello de Bardeleve, domino Io[hanne] de Jagowe advocato in Ratenowe, domino Tzuliz atque domino Ludekino fratre suo vel pluribus fidedignis.[3]

[1] Im Original: proculdubio.

[2] Unnötig wiederholte Präposition.

[3] Im Original: fidedegnis.

Übersetzung

Übersetzung (Michael Menzel)

Wir Otto[1] und Konrad[2] von Gottes Gnaden Markgrafen von Brandenburg und Landsberg geben öffentlich bekannt, dass wir unseren lieben Ratsherren und allen Bürgern der Stadt Stendal willentlich aufgetragen und befohlen haben, dass sie den Juden, die jetzt oder künftig in der Stadt Stendal wohnen, offene Briefe folgenden Inhalts geben: Die Juden genießen das allgemeine Stadtrecht und sollen von den Ratsherren wie ihre eigenen Bürger beschützt werden; kein Jude soll unsere besagte Stadt Stendal bewohnen und am gleichen Recht teilhaben, dessen Vermögen unter zehn Mark beträgt; jeder Jude soll uns für immer von der Mark ein Lot[3] im Jahr geben, aufgeteilt auf zwei Termine, nämlich ein halbes Lot am Fest der heiligen Walburga[4] und ein halbes Lot am Fest des heiligen Martin.[5] Ferner, wenn ein Jude Klage erhebt und sie rechtlich bis zum öffentlich zu leistenden Eid verfolgt, soll er den vor den Judenschulen[6] in deutscher Sprache ablegen, damit alle Christen ihn verstehen. Wir wollen und befehlen, dass sich kein Jude durch Versprechen oder Festlegungen Vorrechte bei der Geldleihe verschafft oder anmaßt, sondern sich an das hält, was ihm zusteht. Wer dabei überführt wird, bereinigt das ohne Wenn und Aber mit zehn Mark, deren Hälfte wir bekommen und die andere Hälfte unsere vorgenannte Stadt. Außerdem befehlen wir den genannten unseren Ratsherren, dass sie den Kindern des Juden Oemes gesonderte offene Briefe geben, dass sie das Recht und die Freiheit genießen und geschützt werden wie alle Bürger von Stendal, wofür die genannten Kinder uns jährlich vier Mark an den vorgenannten zwei Terminen geben, um von uns nicht weiter belastet zu werden. Wir tragen unseren genannten Ratsherren strengstens auf, falls Juden in Stendal durch unsere Vögte oder Amtleute Gewalt erfahren, wovon wir in keiner Weise ausgehen, dass sie sie verteidigen und schützen wie ihre Mitbürger ohne irgendjemandes Widerrede. Da wir beschlossen haben, in unserer genannten Stadt Stendal Juden zu haben und zu schützen, schreiben wir den genannten Ratsherren vor und befehlen ihnen, das einzuhalten. Dafür wollen wir, falls die Stendaler Bürger eine städtische Abgabe erheben, dass jede Judenfamilie der Stadt einen Schilling pro Haushalt zahlt. Damit diese Satzung und Freiheit ausreichende Beweiskraft hat, befehlen wir, ihnen diesen niedergeschriebenen und mit dem Anhängen unserer Siegel bekräftigten Brief zu geben.

Geschehen und gegeben im Jahre des Herrn 1297 am Ambrosiustag,[7] im Beisein unserer Räte und Ritter, der Herren Johann von Oldenflies, Heinrich von Steglitz, Johann von Blankenburg, Zabel von Bardeleben, Johann von Jagow, Vogt in Rathenow, der Herren und Brüder Tzuliz und Ludekin sowie vieler Glaubwürdiger.

[1] Otto IV. (* um 1238; † 1308/1309, 27. November).

[2] Konrad I. (* um 1240; † 1304).

[3] Eine Mark besteht aus 16 Lot.

[4] 1. Mai.

[5] 11. November.

[6] Üblich zur Bezeichnung von Synagogen.

[7] 4. April.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, hrsg. von Alfred Haverkamp/Jörg R. Müller, Trier/Mainz 2013, BR01, Nr. 105, URL: www.medieval-ashkenaz.org/BR01/CP1-c1-02m6.html [abgerufen am: 19. September 2020].

Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptt. I, Bd. 15, Berlin 1858.

Literatur

Irving A. Agus, Rabbi Meir of Rothenburg. His Life and his Works as Sources for the Religious, Legal and Social History of the Jews of Germany in the Thirteenth Century, 2 Bde., Philadelphia 1947.

Christoph Cluse, Studien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Niederlanden (Forschungen zur Geschichte der Juden/Schriftenreihe der Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden e. V. und des Arye Maimon-Instituts für Geschichte der Juden, Bd. 10), Hannover 2000.

Ludwig Götze, Urkundliche Geschichte der Stadt Stendal, Stendal 1873 [unveränd. ND der Originalausgabe Leipzig 1993].

Julian Landsberger, Geschichte der Juden in der Stadt Stendal vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zu ihrer Vertreibung im J. 1510, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 31 (1882), Nr. 4, S. 172–182.

Empfohlene Zitierweise

Felix Escher, 1297: Die Judenordnung von Stendal, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Judenordnung-1297 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.