Die Gründung der Firma Borsig 1837

Zusammenfassung

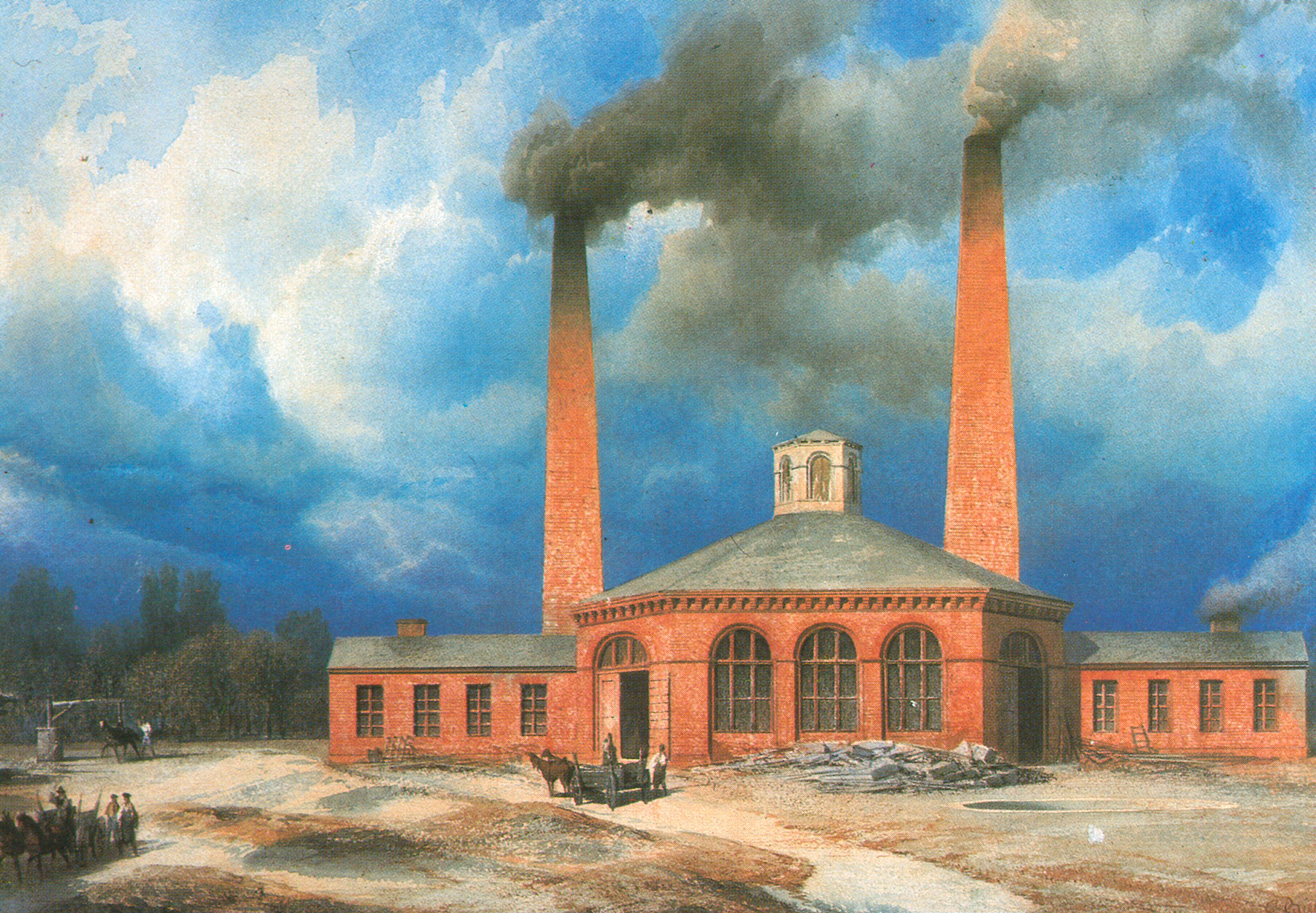

Die Eisengießerei, die am 22. Juli 1837 ihren Betrieb in der Berliner Chausseestraße aufnahm, ist in ihrer bildlichen Rekonstruktion so etwas wie eine Ikone der Industrialisierungsgeschichte. Es handelt sich um das erste Gebäude der Maschinenbauanstalt von August Borsig. Der Unternehmer und seine florierende Firma stehen paradigmatisch für einen erfolgreichen technischen Fortschritt der preußisch-deutschen Industrie im 19. Jahrhundert. Nachdem in den Anfangsjahren der Betriebstätigkeit durch einen Ausbau der Fabrikanlagen die Voraussetzungen für den Dampfmaschinenbau geschaffen worden waren, entwickelte sich der Borsigsche Betrieb zum führenden Unternehmen für den Lokomotivbau in Preußen.

Kontextualisierung

Die Gründung der Firma Borsig 1837

Wolfgang Radtke

Das Aquarell ist als Auftragswerk des Berliner Malers Karl Eduard Biermann (1803–1892) im Jahre 1847 entstanden. Es stellt die Eisengießerei als erstes Gebäude der Maschinenbauanstalt von August Borsig dar, ist aber kein genaues Abbild des Bauzustandes von 1837, sondern eine Rekonstruktion nach ersten Entwürfen, die 1836 als Projektzeichnungen für den Bau des Gießereigebäudes in der Chausseestraße 1 vor dem Berliner Oranienburger Tor, direkt neben der Maschinenbauanstalt von Egells, genutzt worden sind. 1847, zehn Jahre nach der Gründung der Maschinenbauanstalt, nachdem die Firma Borsig in kürzester Zeit zu einem führenden Unternehmen des aufstrebenden Berliner Maschinenbaus aufgestiegen war und sich einen Namen mit dem Bau von Lokomotiven gemacht hatte, bestand bei dem erfolgreichen Unternehmer August Borsig (1804–1854) das Interesse, die Ursprünge der Firma bildlich festzuhalten. Es sollte der Ort fixiert werden, an dem am 22. Juli 1837 das erste Eisen gegossen worden war. Dieter Vorsteher, einer der besten Kenner der Geschichte der Borsigwerke im 19. Jahrhundert, spricht davon, dass in diesem Falle eine »Archäologie« der eigenen Baugeschichte, »die die Geschichte der Industrialisierung Preußens innerhalb dieses Jahrzehnts widerspiegelte, notwendig« geworden war.[1] Zeitgleich wurde Biermann als führender Aquarellist und Maler ebenfalls damit beauftragt, den gegenwärtigen Zustand der Borsigschen Fabrik als repräsentatives Ölgemälde wiederzugeben. Er schuf, gewissermaßen als Ikone der preußischen Industrialisierungsgeschichte, das Werk ›Die Eisengießerei und Maschinenbauanstalt von A. Borsig im Jahre 1847‹. Das erst 1979 wiederentdeckte großformatige Gemälde (110 × 160 Zentimeter) ist heute im Märkischen Museum in Berlin ausgestellt und gibt in seiner bewegten Darstellung mit rauchenden Schornsteinen und dem Transport von gerade produzierten Lokomotiven einen Eindruck von frühindustriell geprägter Arbeit wieder. Dagegen ist der Solitär des Gießereigebäudes, so, wie es 1837 ausgesehen haben soll, dem Stolz des Aufraggebers August Borsig geschuldet, auf die kleinen, geradezu bescheidenen Anfänge, die erst zehn Jahre zurücklagen, zu schauen, um den beispiellosen Erfolg der Firma Borsig zum führenden Lokomotivbauer in Preußen auch für die Nachwelt festzuhalten.

Die ökonomische Entwicklung Preußens in der Zeit der Frühindustrialisierung

Waren mit den preußischen Reformen in den Jahren von 1808 bis 1811[2] die Voraussetzungen dafür geschaffen, Staat und Gesellschaft im Kontext der europäischen Staaten vom Prinzip her zu sanieren, so sprachen doch die allgemeine Rückständigkeit der Wirtschaft und eine technologische Lücke im Verhältnis zu den Konkurrenten, besonders zu England, und die damit einhergehende überaus schwache Wirtschaftsbilanz bei höchster Staatsverschuldung gegen eine baldige Gesundung. Preußen war nicht mehr in der Lage, die Ökonomie, wie dies in der Zeit des Kameralismus des Ancien Régime mit dem Bonifikationssystem der Fall gewesen war, durch zukunftsweisende Investitionshilfen anzukurbeln. Zwar existierte mit der Königlichen Seehandlungssozietät ein Institut, das unter anderem infrastrukturelle Maßnahmen wie etwa den dringend benötigten Chausseebau durchführte und finanzierte. Doch dies genügte nicht. Die Privatwirtschaft litt unter einem grassierenden Kapitalmangel.

Aber der Staat besaß eine erstklassige, so gut wie immer liberal ausgerichtete Spitzenbürokratie, zu der beispielsweise der Fabrikenkommissar Gottlob Johann Christian Kunth gehörte. Andere Personen, wie besonders Christian Rother, Chef der Seehandlung und Präsident der Staatsschuldenverwaltung, waren dagegen staatsprotektionistisch ausgerichtet, wenn dieser in den 1830er- und 1840er-Jahren nicht bereit war, seine Musterfabriken wie die Patentpapierfabrik in Berlin oder die Dampfmahlmühle in Potsdam für interessierte Privatunternehmer zu öffnen. Einer der exzellenten Beamten war der heute wegen seines Antisemitismus umstrittene Christian Peter Wilhelm Beuth, der 1821 eine technische Fachschule zur Ausbildung künftiger Werkleiter und Fabrikanten gegründet hatte, die seit 1827 den Namen ›Königliches Gewerbe-Institut‹ trug. Zwischen 1821 und 1850 besuchten fast 2.500 junge Männer, vor allem Söhne von Handwerkern und Fabrikanten, unter ihnen auch August Borsig, das Institut. Daneben war Beuth als Oberregierungsrat Direktor der ›Technischen Deputation für Handel und Gewerbe‹, der auch Karl Friedrich Schinkel angehörte. Auf Beuths Initiative wurde 1821 der ›Verein zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen‹ gegründet, der mit seinen jährlich erscheinenden ›Verhandlungen‹ laut Ilja Mieck, einem der besten Kenner der Materie, der vielleicht wichtigste Promotor für die Frühindustrialisierung in Preußen wurde. Beuth bildete so etwas wie einen Kristallisationspunkt für alle Gewerbeangelegenheiten in Berlin und für ganz Preußen und scharte einen Freundeskreis um sich, zu dem Franz Anton Egells, Tobias Christoph Feilner, Sigismund Friedrich Hermbstaedt, Johann Georg Hossauer, Caspar Hummel, Karl Philipp Heinrich Pistor, Karl Friedrich Schinkel und andere gehörten.[3]

Beuth war ein unermüdlicher Gewerbeförderer, und sein Wirken entfaltete eine Ausstrahlung auf den gesamten Deutschen Bund. Mit der Gründung des Zollvereins hatte er zudem eine zukunftsfähige ökonomische und politische Perspektive geschaffen. Zum äußeren Höhepunkt zählt die ›Allgemeine Deutsche Gewerbe Ausstellung‹, die am 15. August 1844 im Berliner Zeughaus Unter den Linden eröffnet wurde. Sie bot eine eindrucksvolle Leistungsschau der gesamten deutschen Industrie für die Zeit der Frühindustrialisierung. Unter den 3.040 Ausstellern waren dort allein 685 Berliner Unternehmer aus Handwerk und Industrie vertreten. Dazu gehörten als Goldmedaillengewinner Borsig, Feilner, Hamann, Hensel & Schumann, Hossauer und andere, die zu dieser Zeit schon als Repräsentanten der Berliner Industrie eine Reputation erworben hatten, die die Haupt- und Residenzstadt mit an der Spitze der industriellen Entwicklung stehen ließ. Die Ausstellung besuchten rund 260.000 Interessenten aus ganz Deutschland, nachdem zwei frühere Versuche in den Jahren 1822 und 1827, als die preußische Industrie im Vergleich mit den industriell weit fortgeschrittenen westeuropäischen Staaten noch ein sehr bescheidenes Niveau gehabt hatte, eher enttäuschend ausgefallen waren. Die nationale Komponente wurde in der Zeit des Vormärz sichtbar durch eine Erinnerungsmedaille mit dem Abbild der auf einem Felsen sitzenden Germania und der Inschrift ›Seid einig‹. Die Reversseite bildete ein Kranz mit Symbolen aus Handel und Gewerbe. Das Zentrum nahm die über ein Viadukt fahrende Lokomotive ein, die den Namen Beuths trug und in der Maschinenbauanstalt von August Borsig mit der Fabriknummer 24 gebaut worden war.[4]

Der erste Großauftrag für die Firma Borsig 1837

Die Frühgeschichte der Firma A. Borsig kann anhand von Überlieferungen aus dem Firmenarchiv, des Polizeipräsidiums als Baugenehmigungsbehörde, Akten der Königlichen Seehandlungssozietät und des Ministeriums für öffentliche Arbeiten nachvollzogen werden. Anfang des Jahres 1837 schrieb das ›Comitee der Eisenbahnanlagen zwischen Berlin und Potsdam‹ eine Lieferung von knapp 117.000 Schrauben innerhalb einer Frist von sechs Monaten aus, um die sich August Borsig als Besitzer einer ›Eisengiesserei und Maschinen-Bau-Anstalt‹ am 3. Februar mit der Überreichung eines detaillierten Kostenvoranschlages bewarb.[5] Dabei benennt er die Preise für zwei mögliche Lieferungsvarianten, einmal bei Verwendung von Eisen, das üblicherweise dafür infrage kommt, zum anderen gegen Aufpreis bei genauer Beachtung der vom Comitee speziell angegebenen Maße. Zusätzlich erklärt er sich bereit und imstande, im Falle einer Berücksichtigung seines Angebots, Proben einzusenden. Borsig muss diesen ungewöhnlich großen Auftrag erhalten haben, sonst hätte ihm der Baumeister der Potsdamer Bahn nicht am 5. November eine Restzahlung in Höhe von 700 Reichstalern angewiesen. Um die umfangreichen Arbeiten ausführen zu können, waren zwölf Schmiedefeuer aufgestellt und zwölf Ambosse, 20 Schraubstöcke und vier große Blasebälge in Betrieb genommen worden. Beschäftigt wurden circa 50 Mann, unter ihnen Friedrich Wöhlert, der sich 1842 mit einem eigenen Unternehmen in der Chausseestraße 36–37 selbstständig machte und vorher als Werkmeister unter August Borsig in der Neuen Berliner Eisengießerei von Franz Anton Egells gearbeitet hatte. Zur Erledigung des Großauftrags der Potsdamer Bahn erfolgte am 22. Juli 1837 der erste Guss. Zu dieser Zeit verfügte das Werk über ein Hüttengebäude mit Masse- und Lehmformerei, Trockenkammern, einer Kerntrocknerei und zwei Kupolöfen mit Schmelzkammern. Eine Bohrwerkstätte und eine Dreherei vervollständigten zunächst das Ensemble. Die Werkzeugmaschinen wurden von einer zwölf PS starken Dampfmaschine angetrieben, die von der Gewerbepolizei am 28. September 1837 die Betriebsgenehmigung erhielt. Das Borsigsche Werk entwickelte sich sehr gut und musste noch im September durch eine Vergrößerung der Schmiede und den Anbau von Werkstätten zum Aufstellen von weiteren Werkzeugmaschinen erweitert werden. Großauftraggeber blieb die Potsdamer Eisenbahngesellschaft mit der Bestellung von Gussteilen und Schmiedestücken. Dazu gehörten Räder, Ausweichen, Schienenstühle, Achsen und Bahnkarren, für die Borsig eigens eine Seitenkippeinrichtung konstruierte.

Am 22. September 1838 wurde der erste Abschnitt der Potsdamer Bahn von Berlin bis Zehlendorf in Betrieb genommen, während die Gesamtstrecke am 30. Oktober eröffnet wurde. Sehr bald erwies es sich, dass die Lokomotiven, die vornehmlich von der englischen Firma Stephenson geliefert worden waren, überaus reparaturanfällig waren. Da der Eisenbahngesellschaft fachkundiges Bedienungspersonal fehlte, auch die Eisenbahnwerkstätten nur unvollkommen eingerichtet waren, um die umfangreichen Wartungsarbeiten an Sicherheitsventilen, Kesselspeisungspumpen und Stopfbuchsen für die Wasserleitungsröhren zwischen Tender und Lokomotiven sachgerecht auszuführen, wurden Borsig zahlreiche Reparaturen von Schäden übertragen, die sich häufig auf schwere Bedienungsfehler des Eisenbahnpersonals zurückführen ließen. Auch spielte technologische Unkenntnis eine Rolle, wenn statt Mineralöls das billige Rüböl für das Schmieren der beweglichen Teile des eingesetzten Materials verwendet wurde. Für die Behebung dieser Mängel konnte die Firma Borsig schon bis zum 31. Dezember 1838 1.930 Reichstaler für Reparaturen in Rechnung stellen. Der Erwerb des Know-how für die Konstruktionsmerkmale von Lokomotiven, besonders der amerikanischen Norris-Lokomotiven, die am 22. September 1839 in Dienst gestellt wurden, ermunterte die Firmen Egells, Freund und Borsig im Dezember 1839 dazu, der Projektierungsgesellschaft der Eisenbahn Berlin-Frankfurt-Breslau, der späteren Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn, ein Angebot für eine planmäßige Übernahme von Gusswaren aller Art zu offerieren. Diese Offerte ist als Ausdruck, in den Lokomotivbau einsteigen zu wollen und zu können, zu werten.

Der Aufstieg der Firma Borsig zum führenden Unternehmen für den Lokomotivbau

Nachdem August Borsig in den Anfangsjahren seiner Betriebstätigkeit mit dem Ausbau seiner Fabrikanlagen an der Chausseestraße die Voraussetzungen für den Dampfmaschinenbau geschaffen hatte, erweiterte er die Firmengebäude durch einen Zukauf von Grundstücken in Richtung Moabit. Ihm kam zugute, dass er schon zu Beginn der Regierungszeit König Friedrich Wilhelms IV. mit der Konstruktion und Lieferung einer Pumpanlage für die große Fontäne und die Bewässerung des Parks von Sanssouci im August 1840 einen wichtigen Staatsauftrag erhalten hatte, dessen Realisierung seit der Zeit Friedrichs des Großen auf sich hatte warten lassen, da die technologische Entwicklung seinerzeit dafür nicht reif gewesen war. Nun aber konnte Borsig sein ganzes Geschick als Konstrukteur, aber auch als Geschäftsmann beim Bau des Dampfmaschinenhauses unter Beweis stellen. Er verhandelte auf Augenhöhe mit dem königlichen Architekten Friedrich Ludwig Persius sowie nach dessen Tode mit Friedrich August Stüler. Eröffnet wurde das im maurischen Stil errichtete Dampfmaschinenhaus am 23. Oktober 1842. Das Bauwerk nahm die mit 80 Pferdestärken größte damals in Preußen installierte Dampfmaschine auf. Es galt, auch international gesehen, als Beweis für die Leistungsfähigkeit der preußischen Industrie. Der nächste große Staatsauftrag erreichte Borsig, der sich mittlerweile einen Namen gemacht hatte, als die als Holzkonstruktion geplante Kuppel der von Schinkel entworfenen Potsdamer Nikolaikirche durch eine Eisen- und Zinkkonstruktion ersetzt werden sollte. Borsig lieferte 1844 zunächst nur eine Hochdruckdampfmaschine von sechs Pferdestärken zur Bearbeitung von Baumaterialien, ehe 1847 ein Vertrag über den Bau der Kuppel selbst geschlossen wurde, der innovative Lösungen für schwierigste Konstruktionsprobleme erforderte. Mit seiner Einfallskraft wusste Borsig durchweg Rat, machte auch klugerweise Kompromisse hinsichtlich der Bezahlung dieser so wichtigen Staatsaufträge und hatte sehr wohl im Auge, dass sein Renommee durch diesen zweiten spektakulären Auftrag für die Residenzstadt Potsdam weiter wuchs. Im Frühjahr 1848 war das Projekt abgeschlossen. Es folgte der große Auftrag für den Bau der krönenden Kuppel des Stadtschlosses in Berlin, der 1851 ausgeführt war.

Der Startschuss für den Einstieg Borsigs in den Lokomotivbau fiel mit der Lokomotive ›Borsig‹, die für die neu eröffnete Berlin-Anhaltische Bahn am 7. Juli 1841 in Dienst gestellt wurde. Die Konstruktion beruhte im Wesentlichen auf den Bauformen der amerikanischen Norris-Lokomotiven, die sich im Betrieb der Berlin-Potsdamer Bahn als sehr zuverlässig erwiesen hatten. Auch die Berlin-Stettiner Eisenbahngesellschaft gab bei Borsig zwei Lokomotiven in Auftrag, die 1842 für 12.000 Reichstaler ausgeliefert wurden. Zum Ende dieses Jahres liefen bei den deutschen Eisenbahngesellschaften insgesamt 245 Lokomotiven, von denen 166 aus englischen Fabriken stammten. Zwölf waren belgischen und 29 amerikanischen Ursprungs. Immerhin waren 38 in deutschen beziehungsweise österreichischen Maschinenbauanstalten gebaut worden, von denen August Borsig zehn geliefert hatte. Da die Konjunktur für Lokomotiven und Eisenbahnbedarf besonders günstig war, plante die Norris-Lokomotivfabrik in Philadelphia sogar, im Zollvereinsgebiet eine eigene Niederlassung zu gründen, bemühte sich aber vergeblich, die im Besitz der Königlichen Seehandlung befindliche Maschinenbauanstalt in Moabit zu erwerben. Auch Borsig gelang es zunächst wegen des hohen Kaufpreises nicht, dieses betriebswirtschaftlich schlecht geführte und defizitäre, gleichwohl hochmoderne Unternehmen zu erwerben. Erst 1850, nachdem die Seehandlung im Gefolge der Revolution von 1848/49 gezwungen war, als Staatsunternehmen ihre von privatwirtschaftlicher Seite viel kritisierte Industrietätigkeit aufzugeben, konnte Borsig die Moabiter Fabrik in seinen stetig wachsenden Betrieb eingliedern. Da sich die Fabrikanlagen im Berliner ›Feuerland‹ als kaum erweiterungsfähig erwiesen, hatte Borsig schon seit 1842 Bauland an der Spree in Moabit zunächst für den Bau eines Wohnhauses mit von Peter Joseph Lenné entworfenen, bald allgemein bewunderten Gartenanlagen erworben. Dort, an der Stromstraße und südlich des Straßenzuges Alt-Moabit, erweiterte er sein Fabrikgelände mit dem Bau eines Eisenwalzwerkes und anderer umfangreicher Produktionsanlagen einschließlich einer eigenen Gasanstalt. Schon die Standorte Chausseestraße und Moabit wurden bis zum Umzug der Firma auf das riesige Betriebsgelände in Tegel im Jahre 1898 geradezu zu einem Synonym für den deutschen Schwermaschinenbau in der Wirtschaftsphase der Hochindustrialisierung. So kam es zur Randwanderung der Industrie in das Berliner Umland mit eigenen Arbeitersiedlungen wie Borsigwalde oder Siemensstadt für Siemens als führendem Unternehmen der deutschen Elektroindustrie, das in Berlin seinen Ursprung hatte. Nach dem Tode August Borsigs wurden seit den 1860er-Jahren außerhalb der Hauptstadtregion im oberschlesischen Industrierevier weitere große Industrieanlagen in Betrieb genommen. Dazu gehörten unter anderen ein Hüttenwerk, eine Hochofenanlage modernster Bauart nach dem Siemens-Martin-Prinzip und verschiedene Walzwerke, die mit dazu beitrugen, dass das Unternehmen Borsig in dieser Zeit mit an der Spitze der technologischen Entwicklung in der Welt stand.

Nach der Berliner Gewerbeausstellung von 1844 wuchsen die Umsätze bei Borsig vor allem im Lokomotivbau, auch aufgrund vieler patentierter technischer Verbesserungen, sprunghaft an. 1846 wurde bei einem Anstieg der Beschäftigtenzahl auf 1.100 Personen die hundertste Lokomotive ausgeliefert. Aufgrund moderner Arbeitsteilung entstanden verschiedene Abteilungen, die von Fachleuten geleitet wurden, welche sich in der Firma bewährt hatten. Auch theoretische Fragen des Maschinenbaus wurden von diesen Spitzenleuten in die Praxis umgesetzt. August Borsig stand zu dieser Zeit dem gesamten Unternehmen – jetzt ein Großbetrieb – mit alleiniger Entscheidungsgewalt vor, wobei die kaufmännische Leitung einem Kassierer als Handlungsbevollmächtigtem oblag. Das Produktionsprogramm erstreckte sich neben dem Lokomotivbau auf Eisenkonstruktionen, insbesondere für Brücken, wie etwa die Havelbrücke bei Potsdam als erste Gitterkonstruktion in Europa, auf Dampfmaschinen, Pumpanlagen, Fabrikeinrichtungen für die Zuckerindustrie und Werkzeugmaschinen. Markenzeichen der Firma war jedoch der Bau von Lokomotiven, von denen im Zeitraum von 1844 bis 1846 jährlich zwischen 20 und 50 fertiggestellt wurden. Wegen der Wirtschaftskrise von 1848 bis 1852 reduzierte sich deren weiter gewachsene Zahl fast ausschließlich wegen der politischen Ausnahmesituation im Jahre 1848 auf 67. Danach stieg die Produktion bald wieder an, sodass am 25. März 1854 die 500. Lokomotive hergestellt war. Anlässlich des Firmenfestes verlieh der liberale preußische Handelsminister August von der Heydt Borsig das Patent eines ›Geheimen Commerzienrathes‹, womit dieser als Wirtschaftsbürger mit Fortüne endgültig in den Kreis der hofnahen Elite aufgenommen wurde. Angehörige der Belegschaft hatten aus eigener Initiative die von der Köln-Mindener Eisenbahn bestellte Lokomotive wochenlang poliert und die mit Blumengirlanden geschmückte Maschine nebst Tender aus der Werkstatt hervorgezogen, die noch fehlenden Theile aufgesetzt und unter dem Hurrahruf der gesammten Menge von dem Etablissement nach dem Berlin-Hamburger Bahnhof transportirt.[6] Anschließend bewirtete der ›Lokomotivkönig‹ auf dem Höhepunkt seines Erfolges in einem Vergnügungslokal im Tiergarten 2.200 Festteilnehmer. Schon am 6. Juli desselben Jahres verstarb der in Breslau geborene Borsig erst 50-jährig in Berlin und hinterließ sein großes Erbe zu Beginn der Take-off-Phase der preußisch-deutschen Industrie, an der er so großen Anteil gehabt hatte.

Fazit und Ausblick

Gerade der Eisenbahnbau mit seinen technologischen Herausforderungen war als Modernisierungsfaktor mit Multiplikatoreffekt zu einem Leitsektor im Rahmen der Industrialisierung geworden, indem Kapital kumuliert wurde, das in der Verantwortung der privaten Eisenbahngesellschaften gezielt zur grundsätzlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur Preußens eingesetzt wurde. Zusammen mit dem Chausseebau und umfangreichen Kanalbauten konnte ein ausgedehnter Flächenstaat wie Preußen Verbindungen über Nordseehäfen wie Hamburg und zur Ostsee über Stettin mit den fortgeschrittenen Nachbarstaaten Westeuropas, insbesondere mit England, herstellen, sodass die Isolierung in der Zeit des Ancien Régime mit der geradezu trotzig geförderten, aber hoffnungslos veralteten Textilindustrie ein Ende nahm und die technologischen Novitäten des Westens in preußische Fabriken, aber auch handwerklich betriebene Unternehmungen Eingang fanden. Zusammen mit der Ausbildung eines spezifischen technischen Bildungssystems, beispielsweise des Königlichen Gewerbeinstituts in Berlin, aber auch durch eine Verbesserung des elementaren Schulwesens zur Ausbildung späterer Facharbeiter, wurden die intellektuellen und mentalen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Eintritt in das Industriezeitalter geschaffen. Daneben generierte diese Entwicklung ganz neue Probleme wie verschärfte Ausbeutung, Pauperismus und Klassenkampf, die die folgenden Jahrzehnte ebenso prägten wie der Aufschwung der Industrie durch die Aktivität eines innovativen Wirtschaftsbürgertums. Zunächst war Preußen seit den 1850er-Jahren von einer liberalen Politik bestimmt, die das freie Spiel der Kräfte förderte und die gewerbliche Produktion aus alten protektionistischen Fesseln befreite, welche trotz aller Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer noch die Kräfte gebunden hatten. So fand das Preußen des späteren Kaisers Wilhelms I. bis zum Beginn der bismarckschen Gründung des Deutschen Reiches den Anschluss an den modernen industriellen Standard der westeuropäischen und der Vereinigten Staaten von Amerika. Zu dieser Zeit bildeten sich mit Berlin und seinen Umlandstädten, mit Schlesien und dem Ruhrgebiet Industrieregionen von europäischem Rang heraus. Borsig mit seiner innovativen Produktionskraft auf den Gebieten des Eisenbahnwesens und der dazugehörigen Zulieferindustrie war gleichsam ein Symbol für Berlin als Hauptstadt Preußens und des Deutschen Reiches und als Wissenschaftsstadt und Industriemetropole. Zum Ende des Jahrhunderts hatte sich in Berlin zudem eine weltweit führende Elektroindustrie etabliert, die mit den Namen Siemens und der von Rathenau geführten ›Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft‹ (AEG) verbunden ist. Im gleichen Atemzug entwickelte sich im Westen der Monarchie das Kohle- und Stahlrevier des Ruhrgebiets mit Unternehmerpersönlichkeiten wie Alfred Krupp oder dem Industriellen und Politiker Friedrich Wilhelm Harkort mit ihren vorbildlichen sozialen Einrichtungen für die Arbeiterschaft zum Zentrum der kontinentaleuropäischen Rüstungs- und Schwerindustrie. Währenddessen steuerten und gestalteten in Schlesien mit seiner Kohle und anderen Bodenschätzen auch adlige Magnaten und Industrielle wie die Grafen Henckel von Donnersmarck in enger Kooperation mit der preußischen Wirtschaftsbürokratie den Prozess der Industrialisierung. Das Elend der Handweber im schlesischen Gebirge und der Arbeiter in Breslau, das zu revolutionären Aufständen geführt hatte, war in den 1840er-Jahren durch soziale Einrichtungen wie Kranken- und Sterbekassen, insbesondere der Seehandlung auf Initiative ihres Chefs Christian Rother, gemildert worden, ohne freilich die neue Industriearbeiterschaft wirklich gesellschaftlich integrieren zu können. Dagegen sprach allein schon das Sozialistengesetz des Jahres 1878.

So war der Zeitraum von 1848 bis mindestens 1873, dem Beginn der Großen Depression, eine überaus produktive ökonomische Aufschwungsphase mit der endgültigen Verlagerung vom dominierenden Agrarsektor, der das altständische Preußen geprägt hatte, hin zur modernen Industrie. Nach Aufhebung des die Arbeiterschaft diskriminierenden Sozialistengesetzes durch den jungen Kaiser Wilhelm II. im Jahre 1890 setzte mit einem gewissen Phasenverzug seit Mitte der 1890er-Jahre eine Hochkonjunktur ein. Diese dauerte bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges an und ließ das Deutsche Reich im Zeitalter des Kolonialismus, Imperialismus und Hochkapitalismus eine Position in der Reihe der Großmächte einnehmen.

[1] Dieter Vorsteher, Borsig. Eisengießerei und Maschinenbauanstalt zu Berlin (Industriekultur. Schriften zur Sozial- und Kulturgeschichte des Industriezeitalters), Berlin 1983, S. 12.

[2] Vgl. Wolfgang Radtke, Die Einführung der allgemeinen Gewerbefreiheit 1810, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Gewerbefreiheit-1810 [abgerufen am: 3. Juli 2020].

[3] Ilja Mieck, Von der Reformzeit zur Revolution (1806–1844), in: Wolfgang Ribbe (Hrsg.), Geschichte Berlins, Bd. 1: Von der Frühgeschichte bis zur Industrialisierung, München 1987, S. 407–602, hier S. 571.

[4] Abbildung der Erinnerungsmedaille, ebd., S. 585.

[5] Siehe hierzu und zum Folgenden: Historisches Archiv der Stiftung Deutsches Technikmuseum, I.2.001 – FA. A. Borsig GmbH Berlin & Borsig Zentralverwaltung GmbH. Einzelne Verzeichnungseinheiten: I.2.001/002 (Monografie der Firma A. Borsig 1816–1846, T. 1), 010 (Geschichte der Lieferungen 1837–1852) u. a., z. B. 011, 012, 017, 023, 042; allgemeiner: Helmut Lindner/Jörg Schmalfuß, 150 Jahre Borsig Berlin-Tegel (Schriftenreihe des Museums für Verkehr und Technik Berlin, Bd. 7), Berlin 1987, S. 12; Vorsteher, Borsig, S. 30, Anm. 66.

[6] Berliner Volkskalender, Berlin 1855, zitiert nach: Vorsteher, Borsig, S. 46.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Archivalische Bestände über die Frühzeit der Firma ›A. Borsig‹, Landesarchiv Berlin, A Rep. 010-02, Nr. 1548, und A Rep. 226, Nr. 1624.

Bestände des 1982 aufgelösten Archivs der ›A. Borsigschen Vermögensverwaltung‹, Historisches Archiv der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (auf Basis eines Dauerleihvertrages mit dem Land Berlin), I.2.001 – FA. A. Borsig GmbH Berlin & Borsig Zentralverwaltung GmbH.

Borsig-Zeitung, Landesarchiv Berlin, ZS 66.

Literatur

Manfred Birk/Helmut Engel/Deutsches Technikmuseum Berlin (Hrsg.), Borsig. Zwischen Tradition und Aufbruch, Berlin 2000.

Ulla Galm, August Borsig (Preußische Köpfe. Industrie, Bd. 18), Berlin 1987.

Harold James, Krupp. Deutsche Legende und globales Unternehmen, München 2011.

Helmut Lindner/Jörg Schmalfuß, 150 Jahre Borsig Berlin-Tegel (Berliner Beiträge zur Technikgeschichte und Industriekultur. Schriftenreihe des Museums für Verkehr und Technik Berlin, Bd. 7), Berlin 1987.

Ilja Mieck, Preußische Gewerbepolitik in Berlin 1806–1844. Staatshilfe und Privatinitiative zwischen Merkantilismus und Liberalismus (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 20, Publikationen zur Geschichte der Industrialisierung, Bd. 1), Berlin 1965.

Ders., Von der Reformzeit zur Revolution (1806–1847), in: Wolfgang Ribbe (Hrsg.), Geschichte Berlins, Bd. 1: Von der Frühgeschichte bis zur Industrialisierung, München 1987, S. 407–602.

Fritz Pachtner, Lokomotivkönig August Borsig. Lebensroman eines deutschen Industriegründers, München 1953.

Dieter Vorsteher, Borsig. Eisengießerei und Maschinenbauanstalt zu Berlin (Industriekultur. Schriften zur Sozial- und Kulturgeschichte des Industriezeitalters), Berlin 1983.

Empfohlene Zitierweise

Wolfgang Radtke, Die Gründung der Firma Borsig 1837, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Borsig-1837 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.