Die Instruktion für das Generaldirektorium von 1722

Zusammenfassung

Im 1723 gegründeten Generaldirektorium und im mit ihm zusammenhängenden Behördensystem war die preußische Zentralverwaltung des 18. Jahrhunderts einerseits mit Blick auf die Vielfalt der Landesteile vereinheitlicht, andererseits mit Blick auf bestimmte Aufgaben ressortspezialisiert. Sie arbeitete auf Behördenebene kollegial und aus der Perspektive des Königs bürokratisch; sie erschien zeitgenössisch modern und vom Ancien Régime geprägt zugleich.

Kontextualisierung

Modernes Zentralverwaltungssystem im preußischen Ancien Régime: Das »General-Ober-Finanz-Krieges- und Domänen-Directorium«

Jürgen Kloosterhuis

König Friedrich Wilhelm I. in Preußen schuf mit seiner am 20. Dezember 1722 abgeschlossenen Instruktion die Grundlage für das »General-Ober-Finanz-Krieges- und Domänen-Directorium«. Wenig später entstand am 15. Januar 1723 die neue, meist kurz Generaldirektorium genannte Zentralverwaltungsbehörde durch Vereinigung des Generalfinanzdirektoriums (des Nachfolgers der Geheimen Hofkammer und des Ober-Domänendirektoriums) und des Generalkriegskommissariats. Ebenso wurden in den Landesteilen die entsprechenden Instanzen (Amtskammern bzw. Kommissariate) in den Kriegs- und Domänenkammern als die dem Generaldirektorium nachgeordneten Behörden zusammengeführt. Unter dem Kabinett des Königs und neben dem Geheimen Etatsrat war damit eine zweite mächtige Säule errichtet, welche die Landesverwaltung des preußischen Königreiches im 18. Jahrhundert trug.

Das bahnbrechend neue »Superministerium« bestand zunächst aus vier Territorialdepartements mit angegliederten Realressorts und einem Justizdepartement (1739 durch ein Justiziariat ersetzt), ab 1740 zunehmend aus weiteren Sachdepartements. Darüber hinaus wurden im Lauf des 18. Jahrhunderts bestimmte Verwaltungszweige nicht den schließlich acht Voll- (Territorial- oder Sach-) Departements des Generaldirektoriums, sondern eigenen, ebenfalls als »Departement« bezeichneten Behörden übertragen, die aber über ihre Chefs gleichsam in Personalunion zum Generaldirektorium gehörten. Zeitweise und gegebenenfalls auch ohne solche organisatorischen Verbindungen waren noch weitere eigenständige Spezial- Administrationen, -Kollegien, -Deputationen oder -Kommissionen für bestimmte Sachbearbeitungen auf gesamtstaatlicher Zentralverwaltungsebene im Umkreis des Generaldirektoriums am Werke. Die dadurch zwischen 1740 und 1786 eingetretenen Veränderungen versuchte man nach 1786 auf die Zustände vor 1740 zurückzuschrauben. Diese wortwörtliche »Reform« wurde 1798 aber wieder aufgehoben, ohne damit eine tatsächliche Anpassung der preußischen Zentralverwaltung an aktuelle Erfordernisse zu erzielen. Im Zusammenhang von Preußens Krise 1806 und der anschließenden Erneuerung stellte das Generaldirektorium bis Ende 1807 schließlich die Arbeit ein. Seine definitive Auflösung erfolgte durch das »Publikandum, betreffend die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden« vom 16. Dezember 1807, das den Weg zu Bildung klar gegliederter Fachministerien auf der preußischen Zentralverwaltungsebene frei machte.

Von Anfang an war das Generaldirektorium durch vergleichsweise moderne Züge und solche bezeichnet, die für das Ancien Régime typisch waren. Sein Ursprung lag im Bestreben Friedrich Wilhelms I., die in ihrer Effizienz seit 1713 womöglich gesteigerten und insoweit konkurrierenden Zweige der Staatseinnahmen, nämlich der Domäneneinkünfte einerseits und der Steuereinkünfte (Kontribution und Akzise) andererseits, in einer kombinierten Großbehörde zu koordinieren. Ohne Steuern kein (Militär-) Staat: Vordergründiger Nutznießer dieser Verwaltungsoptimierung durch Synergieeffekte war das Stehende Heer, dessen wachsende Anforderungen solide finanziert – und damit in Preußen längst zum Schwungrad der gesamten Volkswirtschaft geworden waren. Aus diesem Antrieb erwuchsen 1723 das Generaldirektorium und die ihm nachgeordneten Kriegs- und Domänenkammern als neue Verwaltungsinstanzen eines zwar noch überwiegend agrarisch ausgerichteten Königreichs, das aber nicht nur in seinen Zentren wie Berlin, Königsberg, Stettin oder Magdeburg, sondern vor allem auch in den westlichen Landesteilen durch Handel, Gewerbe und Protoindustrie unter merkantilistischen Vorzeichen zu prosperieren suchte. Zwangsläufig eignete der neuen Organisation auch eine gegen den politischen Einfluss der Landstände gerichtete Spitze, da die Personalbesetzung der Kammern in den Landesteilen deren Indigenatsforderungen (denen gemäß zum Beispiel Beamte der ostpreußischen Provinzialbehörden nur aus Ostpreußen stammen durften) von vorneherein nicht unterworfen waren. Trotz aller regional differenzierten Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen die Staatseinnahmen und Volkswohlfahrt in ganz Preußen zu steigern, die Verwaltung des »platten Landes« und der Städte sozialverträglich zu gestalten, die Bedürfnisse der Land- und Forstwirtschaft wie die der Manufakturen und Fabriken ebenso für sich wie in Abstimmung mit den Ansprüchen der Militärs zu fördern: Dies war nach Friedrich Wilhelms I. eigenhändigen Entwürfen vom Dezember 1722 – deren drastisch deutliche, lapidar klare Formulierungen ebenso wie die (leider schwer zu entziffernden) energiegeladenen Schriftzüge ihren Autor als impulsiv kompetenten Fachmann des gesamten materiellen Staats- und Verwaltungsrechts erweisen – Aufgabe des Königs und seines Generaldirektoriums. Dafür hatte Rex die Behörde, noch ganz in der Tradition des Regierungssystems frühneuzeitlicher Landesherrschaften, in vier Territorialdepartements geteilt, ihnen aber zugleich und zukunftsweisend die Verantwortung für bestimmte Polizei- bzw. Verwaltungsangelegenheiten mit Bezug auf die gesamte Monarchie zugewiesen. Dies begünstigte einerseits einen zwischen 1723 und 1740 währenden Prozess der administrativen Konsolidation in Preußen und provozierte andererseits einen Prozess fachmäßiger Spezialisierung zwischen 1740 und 1786, der sich nicht gerade konsequent und immer mehr neben dem als im Generaldirektorium abspielte.

Er wurde von Friedrich II. gleich nach seinem Regierungsantritt durch die Bildung des Fabriken- als erstem Fachdepartement eingeleitet. Sein 1742 etabliertes Schlesisches Provinzialministerium folgte dagegen dem Vorbild der klassischen Territorialdepartements, war aber bis 1806 dem König stets immediat unterstellt, also vom Generaldirektorium unabhängig. Bis 1770 kam es zur Gründung von drei weiteren Fachdepartements, daneben zur vielfach wechselnden Umgliederung der Territorialdepartements, ja sogar zum »Outsourcen« bestimmter Verwaltungsaufgaben an Regiebetriebe vor allem nach 1763 – also zu kühnen, an heutige Privatisierungsstrategien erinnernde Neuerungen, die aber schon damals keineswegs immer zum gewünschten Erfolg führten. In der progressiven Dialektik von Verwaltungsvereinheitlichung und Ressorttrennung hat sich Friedrich wie sein Vater im Ganzen als gründlich geschulter und innovationsfreudiger Verwaltungsfachmann erwiesen – eben als erster Minister seines Staates, unter dem es die anderen Minister des Generaldirektoriums nicht immer leicht hatten. Friedrich Wilhelm II. versuchte daher gleich zu Beginn seiner Regierungszeit Ende 1786, sich von dieser Premierministerrolle zu lösen, da sie (geschweige denn: er) den komplexer werdenden Verwaltungs- und Wirtschaftsproblemen des zur Großmacht avancierten, ja noch weiter expandierenden Königsreichs nicht mehr gerecht werden konnte. Das war insoweit ein Schritt in die richtige Richtung – doch einer mit falschem Ziel, wenn er anstelle einer neuorganisierten Ressortspezialisierung die alte territorialdefinierte Verwaltungseinheit in der Tradition Friedrich Wilhelms I. wieder zu beleben versuchte. Entsprechend warf man bereits 1787 und nochmals 1796/1798 das Steuer wieder herum, aber ohne auf dem nun wieder friderizianisch getrimmten Kurs den entscheidenden Schritt zur modernen Ministerienbildung im alten Preußen zu schaffen.

Auch geschäftstechnisch prägten das Generaldirektorium zwischen 1723 und 1807 die Züge vergleichsweise moderner Zentralverwaltung im weit ausgedehnten Territorialstaat, die sich gleichzeitig als zeitgebunden an die Vorstellungen überkommener Behördenstrukturen des Ancien Régime erwiesen. Dem klassischen Geschäftsgang kollegialer Entscheidungsfindung im Ministerrat stand die zunehmende Bevorzugung mono- bzw. bürokratischer Entscheidungsausführung durch einen Minister als Vollstrecker Königlicher, aus dem Kabinett gegebener Resolutionen gegenüber. Als gemeinsam verantwortliches Kollegium traten die Minister des Generaldirektoriums auch in der Unterschriftenzeile ihrer Reskripte auf, ebenso in ihren Berichten an den König, worauf sie dessen Anweisungen durch Randverfügung oder ausformulierte Kabinetts-Dekretschreiben erhielten – wenn anders nicht von oben eine persönlich adressierte Kabinetts-Ordre lobend oder tadelnd an einen bestimmten Minister erging, dem nun die Verantwortung für die weitere Sachbearbeitung allein oblag. Das lief (dezidiert seit 1771) auf die Aushöhlung des kollegialen Geschäftsgangs hinaus; ebenso auf eine solche des Dienstwegs, wenn Friedrich der Große nach seinem Gutdünken über die Köpfe des Generaldirektorium-Kollegiums hinweg Anweisungen direkt an die Kriegs-und-Domänenkammer-Präsidenten gab. In der gleichen Spannung hatte dem überkommenen Verwaltungszuschnitt nach im Generaldirektorium gebündelten Landesteilen die zukunftsweisende Bildung von übergreifenden Sachdepartements gegenübergestanden, deren bloße Existenz auf eine Schwächung, wo nicht Auflösung der Bündelung hinauslief. Der scheinbare Widerspruch dieser bis 1807 wirkenden behördenimmanenten Dialektik löst sich aber auf, wenn man »das Generaldirektorium« von 1723 als eine neue Zentralverwaltungsbehörde in altem Stil, doch ebenso als Kern eines Zentralverwaltungssystems eigener Art begreift, mit der bzw. dem erst Friedrich Wilhelm I., danach Friedrich II. effizient, flexibel – und vor allen Dingen autokratisch – zu arbeiten willens und fähig waren. Dieses System darf nicht mit der Elle ministerialbürokratischer Ideale des 19./20. Jahrhunderts gemessen werden, sondern nur nach den Maßstäben des absolutistischen 18. Jahrhunderts. Demzufolge lag das Machtzentrum dieses je nach administrativen Erfordernissen dehn- und reduzierbaren Systems selbstverständlich nie im Kollegium, sondern stets im Königlichen Kabinett; der Schlüssel zu seinem Funktionieren in einem aus dem Kommissionskonzept entwickelten personengebundenen Verwaltungsverständnis. Es stützte sich 1739 auf ganze 179 und 1804 immerhin auf 907 beamtete Personen (was auf eine respektable 80-prozentige Steigerung der Verwaltungspersonalressourcen hinauslief). Die hinter diesen Zahlen stehenden Menschen bildeten insgesamt jenes um das Generaldirektorium gruppierte und mit diesem mehr oder weniger personalunierte Zentralverwaltungssystem, mit dem der Monarch durch Minister und Räte, Sekretäre und Kanzlisten wirkte, denen er mehr oder weniger oder ganz besonders vertraute – und eben kein institutionell definiertes Ministerium, wie es erst im Lauf des 19. Jahrhunderts, zumal im Verfassungsstaat, für das jeweilige Ressort idealtypisches Entscheidungszentrum in dem Maße wurde, in dem das Kabinett an Macht verlor.

Transkription

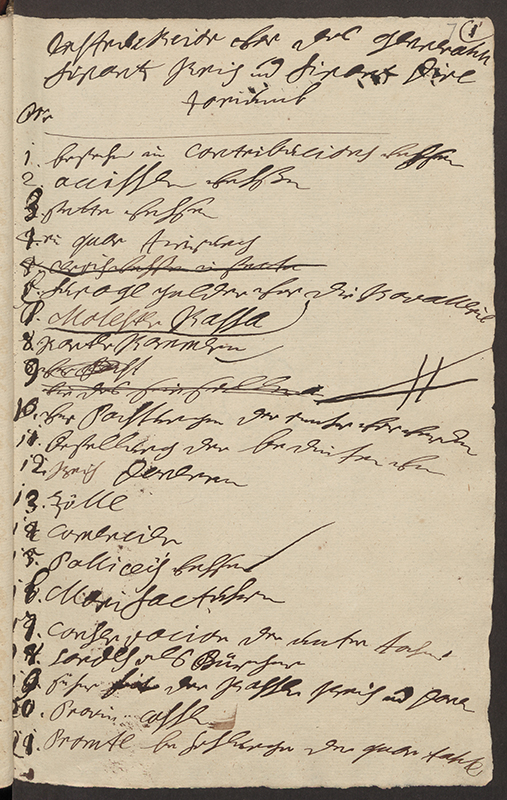

GStA PK, I. HA Rep. 131 Archivkabinett, K 136 J, Nr. 1, Bl. 7

Vergleiche Gustav Schmoller/Otto Krauske/Victor Loewe (Bearb.), Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert (Acta Borussica, Abt. 1 Behördenorganisation, Bd. 3), Berlin 1901, S. 541f.

Instruckcion vor das Generahll Finantz Kri[eg]s und Finantz[1] Diretoriumb

Nr.

- bestehen in Contribucions wehsen

- accissen wehßen

- stette wehsen

- einquartierung

- serviswehßen in stette[2]

- furage gelder vor die Kavallerie

- Molesten Kassa

- karten Kammern

- [3]

- Verpachtungen der emter vorwerke

- Bestellung der Bedienten

- Kri[eg]s Domenen

- Zölle

- Comercien

- pollicey wehsen

- Manufactihren

- Conservacion der untertahnen

- Landes als Bürger[4]

- sicherheit der Kassen Kri[eg]s und Domen

- Provin. Casse

- Promte Bezahlunge der quartahle

[1] So, irrtümlich statt Domänen.

[2] Im Original durchgestrichen.

[3] Hier folgt durchgestrichen »verpacht wie das sie sollen«.

[4] Weiter unten in der Überschrift zu 13 steht Landesbürger.

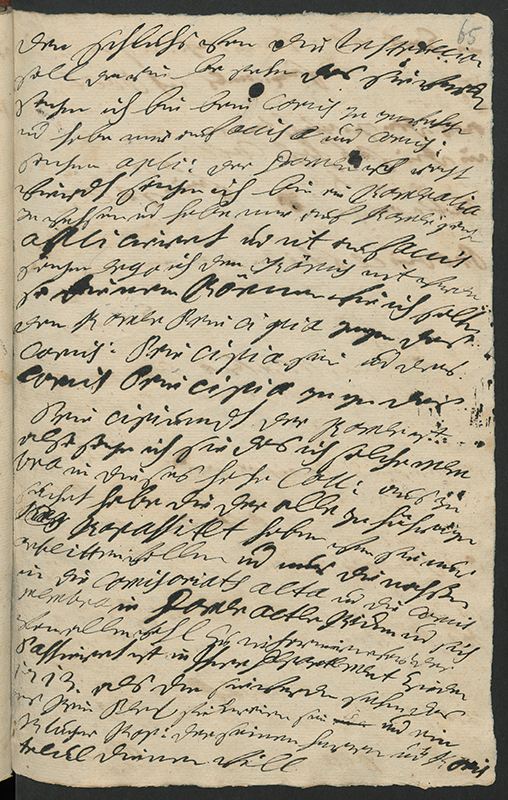

GStA PK, I. HA Rep. 131 Archivkabinett, K 136 J, Nr. 1, Bl. 65

Vergleiche Gustav Schmoller/Otto Krauske/Victor Loewe (Bearb.), Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert (Acta Borussica, Abt. 1 Behördenorganisation, Bd. 3), Berlin 1901, S. 572.

| Art 35. § 6 | Der schluhs von die Instruccion soll darin bestehen das sie werden sagen: ich bin beim comis. gewehsen und habe mir auf accis und comis. sachen apli.[1] der Domenraht wierdt sagen: ich bin in Kameralia gewehsen und habe mir auf Kamersachen aplicieret und nit auf accissachen ergo ich den König nit werde so dienen können wie ich solte den[n] kamer principia gegen des comis. principia sein und des comis. principia gegen das Principiumb der kamer ist also sage ich sie das ich solche membra in dieses hohe coll. ausgesuchet habe die dar alle gehöhrige Kapassitet haben wen sie nur arbeitten wollen und nur die nahßen in die comisoriats acta und die comis. membra in Domenacten kicken und sich von allen wohll zu informiren was dar passieret ist in Ihre departement sieder 1713 alsdan sie werden sehn das es kein Perlstiekereien sein und ein kluger kop der seinen Herrn und König treue dienen will […] |

[1] = appliciret.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Jürgen Kloosterhuis (Bearb.), Bestandsgruppen-Analyse Generaldirektorium, Berlin 2008.

Editionen

Gustav Schmoller/Otto Krauske/Victor Loewe (Bearb.), Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert (Acta Borussica, Abt. 1 Behördenorganisation), Bd. 3, Berlin 1901, S. 532–575 Nr. 279 (die hier gezeigten Textseiten dort auf S. 541f. und 572 transkribiert); ferner S. 575–670 Nr. 280-288: Instruktions-Entwürfe, Instruktionen und Kabinettsordres Friedrich Wilhelms I. vom 20. Dezember 1722 bis zum 22. Januar 1723.

Eduard Cauer, Ein Regierungsprogramm Friedrichs des Großen. Mitteilungen aus dessen Instruktion für das preußische Generaldirektorium vom Jahr 1748, in: Preußische Jahrbücher 10 (1862), S. 335-362 (Fortschreibung der Instruktion von 1723 durch die neue Instruktion vom 20. Mai 1748).

Ernst Friedlaender, König Friedrich Wilhelms I. Entwurf zu der Instruktion für das Generaldirektorium und König Friedrichs II. Anmerkungen dazu, in: Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde 17 (1880), S. 353–397.

Wilhelm Altmann, Ausgewählte Urkunden zur Brandenburg-Preußischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin 1914, S. 209–246 (Fortschreibung der Instruktion von 1748 durch die neue Instruktion vom 28. September 1786).

Edith Ruppel-Kuhfuss, Das Generaldirektorium unter der Regierung Friedrich Wilhelms II., Würzburg 1937, S. 161-163 (Interimistische Instruktion wegen der Form des Dienstes und der Geschäftsverwaltung beim Generaldirektorium vom 19. März 1798).

Literatur

Wolfgang Neugebauer unter Mitarbeit von Frank Kleinehagenbrock (Hrsg.), Handbuch der Preußischen Geschichte. Bd. 1: Das 17. und 18. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens, Berlin/New York 2009, bes. S. 267-271.

Johannes Schellakowsky, Die Instruktion König Friedrich Wilhelms I. in Preußen für das General-Ober-Finanz-Krieges- und Domänendirektorium, in: Eberhard Laux/Karl Teppe (Hrsg.), Der neuzeitliche Staat und seine Verwaltung. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte seit 1700, Stuttgart 1998, S. 13-33.

Rolf Straubel, Beamte und Personalpolitik im altpreußischen Staat. Soziale Rekrutierung, Karriereverläufe, Entscheidungsprozesse (1763/86 bis 1806), Potsdam 1998.

Bibliografien

Gabriele Jochums (Bearb.), Bibliographie Friedrich Wilhelm I. Schrifttum von 1688 bis 2005, Berlin 2005; mit Ergänzungen in dies.: Bibliographie Friedrich III./I. Schrifttum von 1657 bis 2008, Berlin 2009, S. 139-144; desgl. in dies.: Bibliographie Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg. Schrifttum von 1640 bis 2013, Berlin 2015, S. 187-190.

Herzeleide Henning, Bibliographie Friedrich der Große. Nachträge 1786–1986, Neuerscheinungen 1986–2013, Berlin 2015.

Empfohlene Zitierweise

Jürgen Kloosterhuis, Die Instruktion für das Generaldirektorium von 1722, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Generaldirektorium-1722 (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.