Die preußische Kirchenunion von 1817

Zusammenfassung

Der Aufruf König Friedrich Wilhelms III. zur Vereinigung der reformierten und der lutherischen Kirche seines Landes im Jahre 1817 ist das Gründungsdokument der unierten Preußischen Landeskirche. Aufgrund ihres überkonfessionell gesamtprotestantischen Charakters, ihrer Größe, ihrer Verbindung zum preußischen Königs- und späteren deutschen Kaiserhaus und ihres institutionellen Gewichts in Preußen sowie dann im Deutschen Reich sollte sie von hoher Bedeutung für die brandenburgisch-preußische und deutsche Geschichte sein.

Kontextualisierung

Die preußische Kirchenunion von 1817

Dorothea Wendebourg

Am 27. September 1817 rief König Friedrich Wilhelm III. von Preußen dazu auf, anlässlich des 300. Jubiläums der Reformation am 31. Oktober desselben Jahres die beiden evangelischen Kirchen seines Landes, die reformierte und die lutherische, zu vereinigen. Er tat dies aus königlicher Machtvollkommenheit, als Summus episcopus seiner evangelischen Kirchen. Allerdings geschah der Schritt nicht aus heiterem Himmel, sondern war in doppelter Weise vorbereitet, religiös-theologisch und politisch-dynastisch. Beides kommt in dem Aufruf zur Sprache.

Friedrich Wilhelm richtet den Blick zunächst auf seine kurfürstlichen, dann königlichen Vorfahren. Aufschlussreich sind Anfang und Ende der dynastischen Reihe, die er aufstellt: Sie setzt ein mit Johann Sigismund, jenem brandenburgischen Kurfürsten, der im Jahre 1613 vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis übergetreten war.[1] Von den vorangegangenen lutherischen Ahnen, auch von Kurfürst Joachim II., der 1540 die Reformation in Brandenburg eingeführt hatte,[2] ist keine Rede. Dabei war Brandenburg auch nach der Konversion Johann Sigismunds ein lutherisches Territorium geblieben. Denn im Unterschied zu anderen Herrschern wie etwa dem der Pfalz, die denselben Schritt getan und anschließend ihr Territorium nach dem Grundsatz cuius religio, eius religio auf die eigene neue Linie gebracht hatten, war das Johann Sigismund wegen des starken Widerstandes der brandenburgischen Stände nicht gelungen. Er und sein Hof bildeten eine kleine reformierte Insel inmitten eines anderskonfessionellen Territoriums. Diesen Zustand zu verändern, gehörte fortan zu den religionspolitischen Zielen der Kurfürsten und Könige aus dem Haus Hohenzollern. Sie vergaben Schlüsselposten an Reformierte, zogen eine reformierte Elite heran und erhöhten die Zahl ihrer Konfessionsgenossen durch planvolle Förderung reformierter Einwanderung. Außerdem bemühten sich die Herrscher, die auch als Reformierte die Summi episcopi ihrer lutherischen Untertanen waren, deren konfessionelle Identität abzuschleifen, sei es durch Veränderung ihrer Lehrgrundlagen, sei es durch disziplinarische und personalpolitische Maßnahmen. Ziel war eine möglichst weitgehende Angleichung beider, vor allem der Lutheraner an die Reformierten, sodass schließlich die Vereinigung, die Union, möglich sein werde. Auch als mit Ostpreußen, Pommern, Schlesien, dem nördlichen und westlichen Sachsen, Westfalen und anderen Gebieten nach und nach weitere große Gruppen von lutherischen Untertanen oder, hier und da, auch weitere reformierte hinzukamen, blieb die religiöse und religionspolitische Linie der preußischen Könige im Grundsatz gleich – bezogen freilich ausschließlich auf die beiden evangelischen Konfessionen; im Blick auf die römisch-katholische, die durch die Gebietserweiterungen nun auch mit beträchtlichen Mitgliederzahlen Teil des Königreiches wurde, war ein solcher Kurs der Annäherung und schließlich der Vereinigung nicht denkbar. Nur zwei Könige scherten aus der unionistischen Generallinie aus, weshalb die Ahnengalerie des königlichen Aufrufs vor ihnen endet: die beiden unmittelbaren Vorgänger Friedrich Wilhelms III. Friedrich II., persönlich religiös desinteressiert, gestand den Konfessionen seines Landes ihr separiertes Leben zu und suchte, sie so desto besser für sein Land nutzbar zu machen.[3] Und der fromme Friedrich Wilhelm II. schrieb im Wöllnerschen Religionsedikt den konfessionellen Bestand im Königreich Preußen ausdrücklich fest.[4]

Wie unermüdlich frühere brandenburgisch-preußische Herrscher auch auf das Ziel der Union hinarbeiteten, so wenig konnten sie es bis zum Jahr 1817 erreichen.[5] Für eine so weitgehende religiöse Veränderung reichte der Wille eines Königs nicht aus, dazu bedurfte es der mentalen Bereitschaft, der Freiheit eigener Überzeugung weiter Kreise. Diese war in der Tat inzwischen gegeben. Pietismus und Aufklärung, die frühe Erweckungsbewegung und die einflussreiche Theologie Daniel Friedrich Schleiermachers hatten für viele die Differenzen zwischen den evangelischen Konfessionen so weit relativiert, dass kein Grund mehr für ein separates Nebeneinander, geschweige denn für die früheren Abgrenzungen zu bestehen schien. Das galt nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen protestantischen Staaten Deutschlands, wo man um dieselbe Zeit zur Union schritt, ja, wie etwa in Nassau, Preußen noch zuvorkam. Hier und da schuf die Basis mit gemeinsamen Gottesdiensten Fakten. Der König, selbst von der Erweckungsbewegung beeinflusst, sprach von ächt-christlichem Sinne, der sich mittlerweile durchgesetzt habe und endlich wahrnehme, dass in der Hauptsache im Christenthum beide Konfessionen eins seien, während früher ein ›unglücklicher Sekten-Geist‹ die eigentlich ›außerwesentlichen‹ Gegensätze zwischen den Konfessionen überschätzt habe. Die Union, zu der er aufrief, tat in seinen Augen nichts anderes, als dieser längst herrschenden Einsicht sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Und Friedrich Wilhelm zeigte sich überzeugt, damit den Absichten Rechnung zu tragen, die die Reformatoren selbst eigentlich gehegt hätten. Deshalb setzte er das große Reformationsjubiläum des Jahres 1817, das ansonsten von einer eher aufklärerisch-universalistischen als kirchenbezogenen Sicht der Reformation geprägt war,[6] als Stichtag für die Vereinigung an. Der reformierte preußische König, den der Wiener Kongress zum Herrscher über große Teile Sachsens gemacht und damit in den Besitz Wittenbergs, des Ursprungsortes der Reformation, ja jener Kirche gebracht hatte, zu der die Tür des am Beginn der Reformation stehenden Thesenanschlags und die Gräber Luthers und Melanchthons gehörten, setzte mit dem Aufruf zur Union und ihrer Datierung nicht nur eine neue, gesamtprotestantische Kirche in die Welt. Er entrollte zugleich ein überkonfessionell gesamtprotestantisches und in der Geschichte Brandenburg-Preußens exemplarische Wirklichkeit gewordenes Bild der Reformation.

Dass die tatsächliche Reformation kein solches Bild der Einheit geboten hatte, lag und manifestierte sich an einem Punkt, dem Abendmahl. Seit hier 1529, im Marburger Religionsgespräch zwischen Martin Luther und Huldrych Zwingli, unüberbrückbare Differenzen offenkundig geworden waren, konnten die Anhänger der zur lutherischen und zur reformierten Kirche gewordenen Flügel der Reformation sich nicht gemeinsam um einen Abendmahlstisch versammeln. Friedrich Wilhelm III., dessen verstorbene Frau Luise Lutheranerin gewesen war, hatte das in seiner eigenen Ehe schmerzlich erlebt. Vor diesem Hintergrund sollte sich die Union in gemeinsamen Abendmahlfeiern von Lutheranern und Reformierten vollziehen. Der König werde mit seiner Potsdamer Hof- und Garnisonkirche vorangehen und damit ein Beispiel geben, dem, wie er hoffte, möglichst viele Gemeinden im Land in ächt-christlichem Sinne […] gern folgen würden.

So kam es beim Reformationsjubiläum in großem Stil zum überkonfessionellen Abendmahl. Schon im Vorfeld hatte die Synode der lutherischen und reformierten Pfarrer Berlins, die auf jeden Fall eine solche Feier durchführen wollten, einen unionstauglichen Ritus entworfen, und danach hielten sie am 30. Oktober in der Nikolaikirche zusammen Abendmahl. Am nächsten Tag tat der König ankündigungsgemäß in Potsdam dasselbe, die Berliner Gemeinden ebenfalls, wozu sich die sonst nicht für ihre Kirchlichkeit bekannten Bürger der Hauptstadt in Scharen einfanden, und auch im übrigen Brandenburg wie in den anderen zu Preußen gehörigen Gebieten folgte man vielerorts dem königlichen Aufruf; selbst Gemeinden, die nur Glieder der einen oder anderen Konfession umfassten, feierten nach dem überkonfessionellen Ritus. Friedrich Wilhelm konnte zufrieden sein, seine Aktion war fürs Erste ein Erfolg.

Aber so grundlegend das gemeinsame Abendmahl war, sollte es doch nur der Anfang sein. Denn auf diesem Fundament sollten die hier Geeinten zu einem großen Bau zusammenwachsen, sollten die evangelisch-lutherische und die evangelisch-reformierte zu Einer evangelisch-christlichen Kirche werden. Erst wenn das gelang, die Bildung einer einzigen kirchlichen Institution, war nach Friedrichs Wilhelms Vorstellung die kirchliche Gemeinschaft aller evangelischen Bewohner seines Landes vollendet: in einer Preußischen Landeskirche. Doch über die dazu notwendigen institutionellen Elemente verlor der König in seinem Aufruf kein Wort; er setzte offenbar stillschweigend die bereits gemeinsame staatskirchliche Verwaltung voraus, zu der die landesherrlichen Organe der alten kurfürstlichen und königlichen Summi episcopi in jenen Jahren weiterentwickelt wurden.[7] Ebenso wenig wie von institutionellen Elementen der zukünftigen ›Einen Kirche‹ ist in dem Unionsaufruf von ihrer Lehre die Rede. Der König spricht von Einigkeit der Herzen, die ein Einssein in der Hauptsache sei, und beruft sich sehr allgemein auf ›ächt biblische Grundsätze‹. Wie sich das Einssein in der Hauptsache zu den überlieferten Bekenntnissen verhält, wird nicht angesprochen. Darin unterscheidet sich die preußische von den anderen zur selben Zeit abgegebenen Unionserklärungen, die einen gegenüber den früheren Bekenntnisdifferenzen erzielten Konsens in der Lehre beanspruchten, ›Konsensusunionen‹ waren.

Das einzige Element, das für den Weg hin zu der einen gesamtprotestantischen Kirche Preußens feststand, war das gemeinsame Abendmahl, das von bestimmten liturgischen Ausstattungsstücken wie Kerzen, Altarbibeln und Altarkreuzen für alle evangelischen Kirchen des Landes flankiert wurde. Deshalb hing nun alles daran, dass dieses Fundament dauerhaft befestigt wurde. Doch hier musste der König eine tiefe Enttäuschung erfahren: Widerstand gab es zwar kaum, doch wie mehrfach durchgeführte Umfragen ergaben, kehrten die meisten Gemeinden nach kurzer Zeit zu ihren überlieferten konfessionellen Liturgien zurück; die im Abendmahlsritus unierten Gemeinden, die der König wünschte, waren eine kleine Minderheit. Angesichts der Zahlenverhältnisse ist das nicht erstaunlich: Um das Jahr 1800 gab es in Brandenburg 857 lutherische und 42 reformierte Pastoren,[8] die Relation der Gemeinden war ähnlich, und das galt für die meisten anderen Gebiete Preußens auch. Nur in einzelnen Regionen, etwa in der Grafschaft Mark, lebten Lutheraner und Reformierte tatsächlich in größerer Zahl zusammen, und hier griff die Union. Für einige deutsche Länder galt das in Gänze. In Preußen aber war die Kirchenvereinigung überwiegend ein Projekt von Minderheiten und Eliten. Das hielt Friedrich Wilhelm nicht davon ab, noch einmal nachzulegen. Schon länger an liturgischen Veränderungen interessiert, erließ er fünf Jahre später für die evangelischen Bewohner seines Landes ein liturgisches Normbuch, eine Agende. Und diese Agende sollte, anders als die Union von 1817, verpflichtend sein. Nun gab es scharfe Ablehnung unter Theologen und in Gemeinden. Der König reagierte mit Gewalt, ließ Pastoren suspendieren und einkerkern, Gemeindeglieder einsperren und schließlich sogar seine Soldaten marschieren. Tausende seiner Untertanen, insbesondere in Schlesien, wanderten aus – Glaubensemigranten aus einem Staat, der sich früher als Zufluchtsort aus religiösen Gründen Verfolgter ausgezeichnet hatte. Die Agende war nur dadurch zu retten, dass sie Anhänge mit alternativen liturgischen Optionen aufnahm.

Dabei blieb es. Die unierte preußische Landeskirche, die aus der Aktion vom 31. Oktober 1817 hervorging, war – und das gilt bis heute auch für ihre deutschen Nachfolgekirchen – ein kirchenhistorisches und gesamtchristliches Unikum: eine mehrkonfessionelle Kirche, die ohne Lehrkonsens Gemeinden und Pfarrer unterschiedlicher Bekenntnisse in einer Institution unter einer Leitung umfasste. Dabei richtete sich die vorherrschende Prägung nach den konfessionellen Mehrheitsverhältnissen, sie war eher lutherisch in Brandenburg und den anderen mitteldeutschen sowie den östlichen, eher reformiert in den westlichen Provinzen. Wenn die konfessionellen Differenzen die Institution nicht sprengten, dann kraft des durch die Union beförderten oder hervorgebrachten Bewusstseins, über diese Differenzen hinweg in einer Kirche zusammenzugehören, worin impliziert war, dass sie nicht mehr als trennende Gegensätze betrachtet wurden. Ausdruck dieses Sachverhalts waren die unbeschränkte Abendmahlsgemeinschaft und die prinzipielle Austauschbarkeit der Pfarrer.

Mit der preußischen Landeskirche hatte sich nicht irgendeine deutsche Kirche formiert, sondern, von Königsberg bis Trier reichend, die bei Weitem größte. Im Kaiserreich sollte sie fast 50 Prozent der deutschen Protestanten und etwa 30 Prozent der deutschen Bürger umfassen. Durch ihre Größe wie durch ihre Verbindung mit dem preußischen König, der, auch als er deutscher Kaiser geworden war, ihr Summus episcopus blieb, war die preußische Landeskirche ein maßgeblicher politischer und kultureller Faktor – eine Rolle, die durch das Zurücktreten des Konfessionellen und Theologischen, das zu ihrer Entstehung beigetragen hatte, begünstigt wurde. Als Kirche des Reichsprotestantismus prägte sie das vorherrschende protestantische Selbstverständnis des nationalen Kaiserreichs. Innerprotestantische Führungsposition und Orientierung am nationalen Reich blieben auch erhalten, als die deutschen Monarchien stürzten und die preußische Landeskirche einen Geistlichen an die Stelle ihres königlichen Summus episcopus setzte. So spielte sie die Schlüsselrolle bei der Eroberung und Durchdringung eines Großteils der deutschen evangelischen Landeskirchen durch den Nationalsozialismus, zugleich formierten sich aber auch vor allem in ihr die Gegenkräfte der Bekennenden Kirche. Mit dem Verlust der deutschen Ostgebiete und dem Untergang Preußens endete auch die unierte Preußische Landeskirche. Ihre mittel- und westdeutschen Teile formierten sich als selbstständige Landeskirchen im Rahmen der Evangelischen Kirche der Union (EKU), die 2003 in der Union Evangelischer Kirchen (UEK) innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aufging.

[1] Vgl. Quellen zur brandenburgischen Reformationsgeschichte (1517–1615), bearb. von Andreas Stegmann (Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 25), Tübingen 2020, Nr. 222, 224, 225, dazu S. lxif; sowie Andreas Stegmann, Die Kirchenordnung Joachims II. von 1540, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Kirchenordnung-1540 [abgerufen am: 4. Mai 2021].

[2] Vgl. Quellen zur brandenburgischen Reformationsgeschichte, Nr. 61–71, 90, dazu S. xxxviii.

[3] Johannes Wallmann, Friedrich der Große und die christlichen Kirchen, in: Jahrbuch für schlesische Kirchengeschichte 91/92 (2012/13), S. 7–35, hier S. 18–21 (ND in: ders., Von der Reformation bis zur Gegenwart. Gesammelte Aufsätze IV, Tübingen 2019, S. 139–165, hier S. 149–152); ders., Friedrich der Große und die preußische Militärkirche, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 111 (2014), S. 148–178 (ND in: ders., Von der Reformation, S. 166–196).

[4] Vgl. Johann Friedrich Gerhard Goeters, Bekenntnis und Staatskirchenrecht: Das Wöllnersche Edikt (1788) und das Allgemeine Preußische Landrecht (1794), in: ders./Rudolf Mau (Hrsg.), Die Geschichte der Evangelischen Kirche der Union, Bd. I. Die Anfänge der Union unter landesherrlichem Kirchenregiment (1817–1850), Leipzig 1992, S. 46–54.

[5] Vgl. Walter Delius, Die Berliner Unionsversuche im 17. und 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 45 (1970), S. 7–121.

[6] Zum Kontext dieses Unionsaufrufs, dem überschwänglich gefeierten Jubiläum, das wegen dieser weniger kirchenbezogenen als aufklärerisch-universalistischen Sicht der Reformation hier und dort sogar von Katholiken und Juden mitbegangen wurde, vgl. Dorothea Wendebourg, So viele Luthers … Die Reformationsjubiläen des 19. und 20. Jahrhunderts, Leipzig 2017, S. 19f., 38–41, 51–59, 71–79 und 84–87.

[7] Vgl. Hans-Dietrich Loock, Vom ›Kirchenwesen‹ zur Landeskirche. Das Zeitalter der Reformen und der Konfessionsunion, in: Gerd Heinrich (Hrsg.), Tausend Jahre Kirche in Berlin-Brandenburg, Berlin 1999, S. 363–427, hier S. 373–376 und 387–391.

[8] Ebd., S. 370.

Transkription

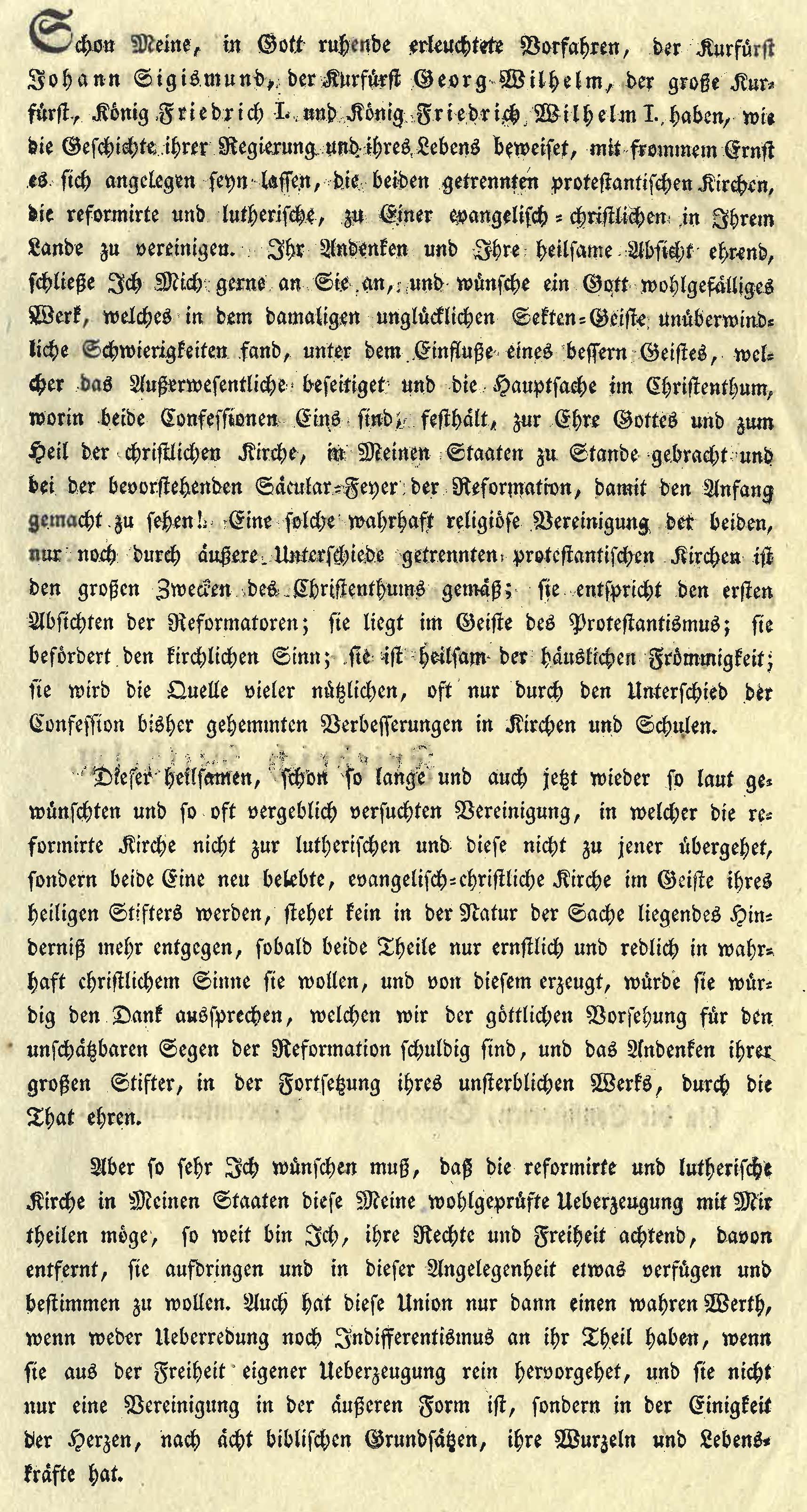

Schon Meine, in Gott ruhende erleuchtete Vorfahren, der Kurfürst Johann Sigismund, der Kurfürst Georg Wilhelm, der große Kurfürst, König Friedrich I. und König Friedrich Wilhelm I. haben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres Lebens beweiset, mit frommem Ernst es sich angelegen seyn lassen, die beiden getrennten protestantischen Kirchen, die reformirte und lutherische, zu Einer evangelisch-christlichen in Ihrem Lande zu vereinigen. Ihr Andenken und Ihre heilsame Absicht ehrend, schließe Ich Mich gerne an Sie an, und wünsche ein Gott wohlgefälliges Werk, welches in dem damaligen unglücklichen Sekten-Geiste unüberwindliche Schwierigkeiten fand, unter dem Einfluße eines bessern Geistes, welcher das Außerwesentliche beseitiget und die Hauptsache im Christenthum, worin beide Confessionen Eins sind, festhält, zur Ehre Gottes und zum Heil der christlichen Kirche, in Meinen Staaten zu Stande gebracht und bei der bevorstehenden Säcular-Feyer der Reformation, damit den Anfang gemacht zu sehen! Eine solche wahrhaft religiöse Vereinigung der beiden, nur noch durch äußere Unterschiede getrennten protestantischen Kirchen ist den großen Zwecken des Christenthums gemäß; sie entspricht den ersten Absichten der Reformatoren; sie liegt im Geiste des Protestantismus; sie befördert den kirchlichen Sinn; sie ist heilsam der häuslichen Frömmigkeit; sie wird die Quelle vieler nützlichen, oft nur durch den Unterschied der Confession bisher gehemmten Verbesserungen in Kirchen und Schulen.

Dieser heilsamen, schon so lange und auch jetzt wieder so laut gewünschten und so oft vergeblich versuchten Vereinigung, in welcher die reformirte Kirche nicht zur lutherischen und diese nicht zu jener übergehet, sondern beide Eine neu belebte, evangelisch-christliche Kirche im Geiste ihres heiligen Stifters werden, stehet kein in der Natur der Sache liegendes Hinderniß mehr entgegen, sobald beide Theile nur ernstlich und redlich in wahrhaft christlichem Sinne sie wollen, und von diesem erzeugt, würde sie würdig den Dank aussprechen, welchen wir der göttlichen Vorsehung für den unschätzbaren Segen der Reformation schuldig sind, und das Andenken ihrer großen Stifter, in der Fortsetzung ihres unsterblichen Werks, durch die That ehren.

Aber so sehr Ich wünschen muß, daß die reformirte und lutherische Kirche in Meinen Staaten diese Meine wohlgeprüfte Ueberzeugung mit Mir theilen möge, so weit bin Ich, ihre Rechte und Freiheit achtend, davon entfernt, sie aufdringen und in dieser Angelegenheit etwas verfügen und bestimmen zu wollen. Auch hat diese Union nur dann einen wahren Werth, wenn weder Ueberredung noch Indifferentismus an ihr Theil haben, wenn sie aus der Freiheit eigener Ueberzeugung rein hervorgehet, und sie nicht nur eine Vereinigung in der äußeren Form ist, sondern in der Einigkeit der Herzen, nach ächt biblischen Grundsätzen, ihre Wurzeln und Lebenskräfte hat.

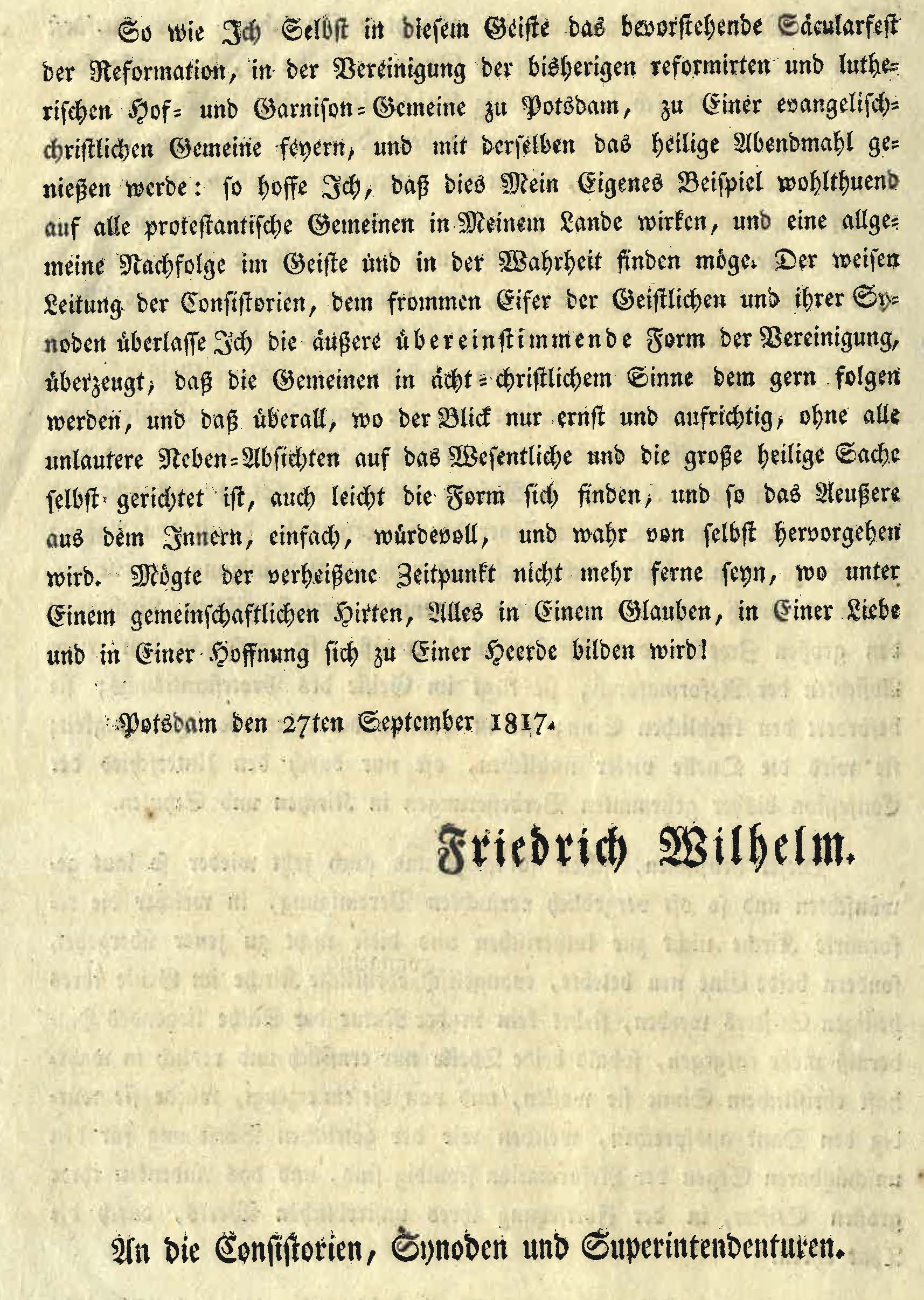

So wie Ich Selbst in diesem Geiste das bevorstehende Säcularfest der Reformation, in der Vereinigung der bisherigen reformirten und lutherischen Hof- und Garnison-Gemeine zu Potsdam, zu Einer evangelisch-christlichen Gemeine feyern, und mit derselben das heilige Abendmahl genießen werde: so hoffe Ich, daß dies Mein Eigenes Beispiel wohlthuend auf alle protestantische Gemeinen in Meinem Lande wirken, und eine allgemeine Nachfolge im Geiste und in der Wahrheit finden möge. Der weisen Leitung der Consistorien, dem frommen Eifer der Geistlichen und ihrer Synoden überlasse Ich die äußere übereinstimmende Form der Vereinigung, überzeugt, daß die Gemeinen in ächt-christlichem Sinne dem gern folgen werden, und daß überall, wo der Blick nur ernst und aufrichtig, ohne alle unlautere Neben-Absichten auf das Wesentliche und die große heilige Sache selbst gerichtet ist, auch leicht die Form sich finden, und so das Aeußere aus dem Innern, einfach, würdevoll, und wahr von selbst hervorgehen wird. Mögte der verheißene Zeitpunkt nicht mehr ferne seyn, wo unter Einem gemeinschaftlichen Hirten, Alles in Einem Glauben, in Einer Liebe und in Einer Hoffnung sich zu Einer Heerde bilden wird!

Potsdam den 27ten September 1817.

Friedrich Wilhelm.

An die Consistorien, Synoden und Superintendenturen.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 89, Nr. 22722, Bl. 46r–47r (handschriftliche Vorlage).

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, 520/207 (zeitgenössischer Druck).

Editionen

Johann Friedrich Gerhard Goeters/Rudolf Mau (Hrsg.), Die Geschichte der Evangelischen Kirche der Union, Bd. I: Die Anfänge der Union unter landesherrlichem Kirchenregiment (1817?1850), Leipzig 1992, S. 91f., nach Klaus Wappler, Der theologische Ort der preußischen Unionsurkunde vom 27.9.1817, Berlin 1978, S. 9f.

Literatur

Christopher Clark, Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600?1947, München 2007, bes. Kap. 5: Protestanten.

Walter Elliger (Hrsg. unter Mitarb. von Walter Delius und Oskar Söhngen), Die evangelische Kirche der Union. Ihre Vorgeschichte und Geschichte, Witten 1967.

Erich Foerster, Die Entstehung der Preußischen Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wilhelms des Dritten nach den Quellen erzählt. Ein Beitrag zur Kirchenbildung im deutschen Protestantismus, Bd. I, Tübingen 1905.

Johann Friedrich Gerhard Goeters/Rudolf Mau (Hrsg.), Die Geschichte der Evangelischen Kirche der Union, Bd. I: Die Anfänge der Union unter landesherrlichem Kirchenregiment (1817?1850), Leipzig 1992.

Gerd Heinrich (Hrsg.), Tausend Jahre Kirche in Berlin-Brandenburg, Berlin 1999.

Wilhelm Heinrich Neuser, Die Entstehung des preußischen Unionsaufrufes vom 27. September 1817, in: Jürgen Kampmann (Hrsg.), Preußische Union: Ursprünge, Wirkung, Ausgang. Einblicke in vier Jahrhunderte evangelischer Kirchen- und Konfessionsgeschichte, Wilhelm Heinrich Neuser zum Gedenken, Bielefeld 2011, S. 45–78.

Dorothea Wendebourg, So viele Luthers … Die Reformationsjubiläen des 19. und 20. Jahrhunderts, Leipzig 2017.

Empfohlene Zitierweise

Dorothea Wendebourg, Die preußische Kirchenunion von 1817, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Kirchenunion-1817 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.