Das spätslawische Zentrum an der Lieps bei Neubrandenburg

Zusammenfassung

Der Südteil des Tollensesees und die anschließende Lieps gehören zu den Regionen, in denen Rethra, das in den Schriftquellen erwähnte zentrale Heiligtum des Lutizenbundes, lokalisiert wurde. Intensive archäologische Forschungen führten zur Entdeckung eines frühstädtischen Zentrums der Zeit nach 1000, das tiefere Einblicke in die soziale und wirtschaftliche Struktur der letzten selbstständigen Slawen auf dem Gebiet des heutigen Nordostdeutschland gestattet. Seine zentralen Funktionen waren auf verschiedene Inseln verteilt: Herrschaft, Schutz und Kult für die Führungsschicht waren auf dem Hanfwerder in der Lieps lokalisiert, zugehörig waren der Bestattungsplatz am gegenüberliegenden Ufer bei Usadel und eine Dienstsiedlung auf dem Kietzwerder. Die Fischerinsel im südlichen Tollensesee diente als Standort für Handel und Handwerk/Gewerbe sowie als allgemein zugänglicher Kultplatz. Zweifellos handelte es sich um ein sehr bedeutendes Zentrum des Lutizenbundes, die angenommene Identifizierung mit dessen zentralem Heiligtum Rethra ist jedoch nicht haltbar.

Das Land Stargard gehörte von 1236 bis zwischen 1308 und 1315/16 zur Mark Brandenburg; dies rechtfertigt die Aufnahme des Zentrums an der Lieps in diese Quellensammlung.

Kontextualisierung

Das spätslawische Zentrum an der Lieps bei Neubrandenburg

Eike Gringmuth-Dallmer

Zu spätslawischer Zeit, etwa seit der Zeit um 1000, bildeten sich bei den in kleineren Herrschaftsverbünden organisierten Slawen östlich von Elbe und Saale Herrschaftszentren, häufig Komplexe aus Burg und Vorburg, aus denen sich seit dem 12./13. Jahrhundert deutschrechtliche Städte entwickelten. Verschiedentlich waren diese Zentren jedoch nicht an einem Ort konzentriert, sondern die zentralen Funktionen waren auf verschiedene Plätze verteilt, die mehrere Kilometer voneinander entfernt sein konnten. Ein herausragender derartiger Komplex befindet sich im südlichen Tollensesee und im Bereich der benachbarten Lieps. Hier fanden auf verschiedenen Fundstellen teils umfangreiche Ausgrabungen statt, die tiefere Einblicke in die Siedlungs- und Gesellschaftsstruktur der späten Slawen in Nordostdeutschland gestatten. Erste archäologische Sondagen erfolgten 1850 durch Franz Boll auf dem Bacherswall, nach verschiedenen weiteren Aktionen fanden systematische Untersuchungen 1969 durch Adolf Hollnagel und Eike Gringmuth-Dallmer auf der Fischerinsel und von 1972 bis 1989 durch Volker Schmidt vornehmlich auf dem Hanfwerder statt.

Der Gesamtkomplex – Die archäologische Situation

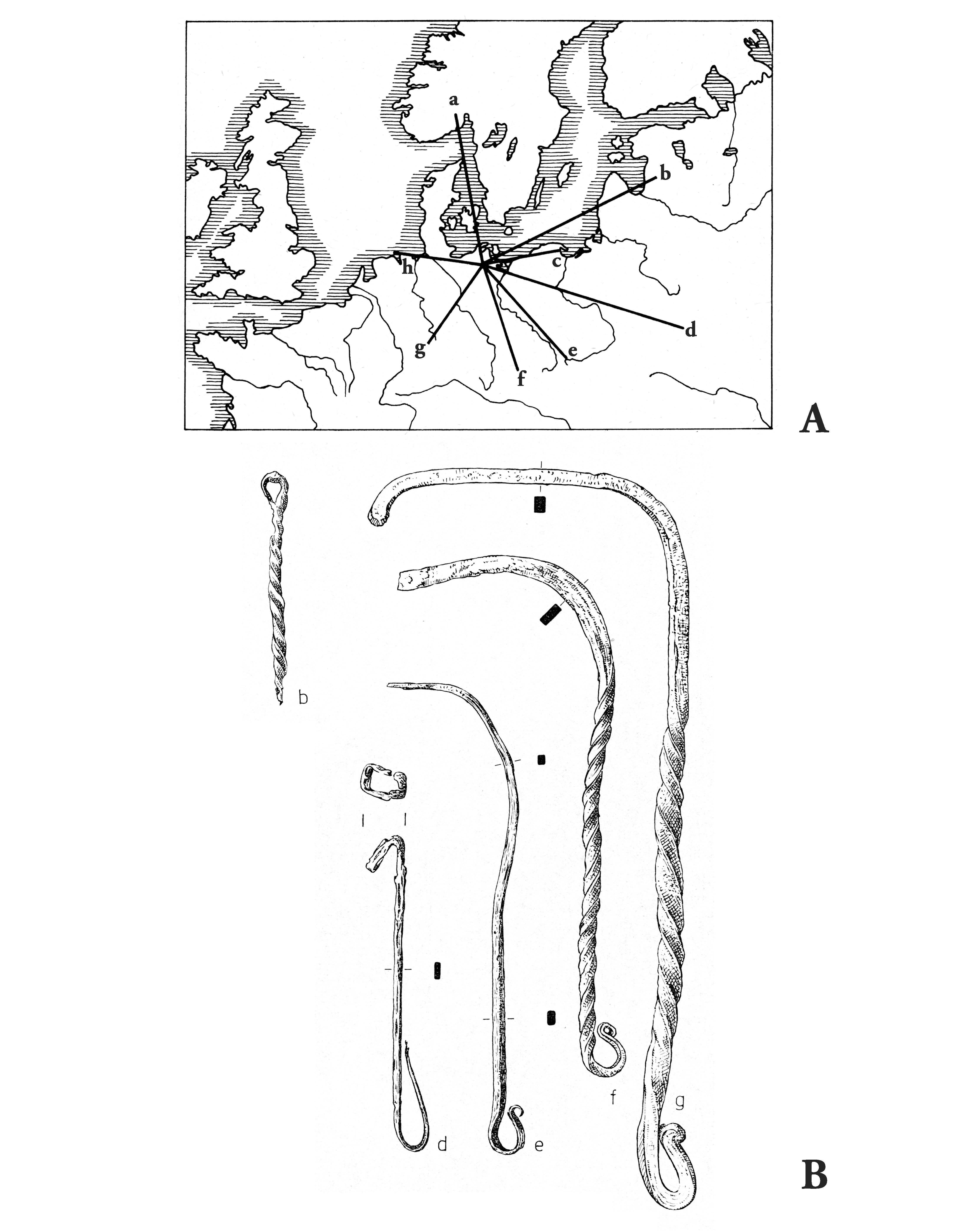

Der Bereich von südlichem Tollensesee und Lieps, am Knotenpunkt einer Fernstraße von Hamburg nach Stettin und einer Abzweigung nach Wolgast gelegen, war seit dem 8./9. Jahrhundert von einer Vielzahl slawischer Siedlungen besetzt. Ihr erstes Zentrum war der Bacherswall, eine an der Spitze einer Halbinsel weit in die Lieps hineinragende großräumige Burg. Sie wurde um die Jahrtausendwende aufgegeben und durch den hier behandelten Komplex abgelöst, der eine schlüssige Interpretation ermöglicht. Es handelte sich um ein hochrangiges Zentrum, dessen einzelne Funktionen jedoch auf verschiedene Plätze verteilt waren (Abbildung 2).

Das Herrschaftszentrum des Gesamtkomplexes bildete der Hanfwerder mit drei spätslawischen Siedlungsperioden A–C des Zeitraumes von etwa 1100 bis 1270. In den Perioden A und B ereigneten sich Brandkatastrophen, in der Mitte des 12. Jahrhunderts (Periode B) wurde die Siedlung durch eine doppelwandige Befestigung gesichert. Bei den Ausgrabungen wurden sieben Hausgrundrisse sowie Siedlungsgruben, Herdstellen, Lehmkuppelöfen und eine Tordurchfahrt nachgewiesen. Durch sein Fundmaterial herausgehoben war ein Bauwerk, in dem sich neben je einem Pferde- und Rinderschädel Trophäen von Rothirsch, Reh und vor allem Ur fanden, was für den Standort eines Kultgebäudes an dieser Stelle spricht. In die gleiche Richtung deuten Bauopfer: ein junges Schwein, ein Rind ohne Kopf sowie zwei Rinder- und ein Pferdeschädel vor dem in Richtung Gräberfeld auf dem Festland orientierten Tor. Es ist davon auszugehen, dass der Kultbau ausschließlich der hier lebenden Führungsschicht vorbehalten war, deren Anwesenheit auch durch zahlreiche herausgehobene Funde wie Schmuck oder Waffen (unter anderem zehn Sporen; Abbildung 3 A) unterstrichen wird sowie den mit 32,1 Prozent sehr hohen Anteil an Wild im Tierknochenmaterial (unter anderem Ur, Wisent, Elch, Rothirsch, Bär), war doch die Jagd auf Großwild offensichtlich schon zu dieser Zeit ein Privileg der Herrschenden. Für eine starke Isolierung dieser Gruppe spricht auch das Fehlen der auf der Fischerinsel stark vertretenen Schlüssel: Hier hatte man es offenbar nicht nötig, Kostbarkeiten zu verschließen.

Östlich vom Hanfwerder auf dem Festland bei Usadel lag ein Gräberfeld des 11.–13. Jahrhunderts. Neben 127 Körpergräbern fanden sich zehn Brandgräber. Die hohe Beigabenquote und besondere Funde lassen auf eine Zugehörigkeit zu den auf dem Hanfwerder Wohnenden schließen. In sieben Fällen waren die Gräber von einem Holzbau, einem sogenannten Totenhaus, überdacht, während es sonst keine Hinweise auf eine Kennzeichnung der Grabstätten gibt. Herausragend sind zwei Schwertgräber, eine äußerst seltene Erscheinung,[1] sowie das reichste slawische Grab Nordostdeutschlands (Abbildung 3 B, C). Der in einem runden Totenhaus beigesetzte Mann (Alter 18–20 Jahre) aus Grab 38 ist durch die Schwertbeigabe als Angehöriger der Führungsschicht auf dem Hanfwerder ausgewiesen; auch der zusammen mit zwei anderen in einem aufwendigen Totenhaus von 11,4 × 4,7 Metern Grundfläche bestattete junge Mann aus Grab 100 gehörte dorthin. Neben einem Schwert (a) und zwei silbertauschierten Sporen (g, h) sowie einer – erstmals im nordwestslawischen Gebiet entdeckten – Reitpeitsche (f) enthielt das Grab als Münze einen niederelbischen Agrippiner, außerdem ein Gefäß, Schildnägel und ein Messer. Außerdem fanden sich ein Totenhaus mit zwei Körperbestattungen, davon eines mit Schädeltrepanation und einer Leichenbrandschüttung am Fußende, die ohne Urne im Grab niedergelegt wurde, sowie zwei weitere Totenhäuser mit Brand- und Körperbestattungen. Eine massive Steinmauer grenzte das Gräberfeld nach Norden ab. Die Bestattung von Angehörigen der Oberschicht auf dem Gräberfeld ist eindeutig. Wieweit auch von anderen Teilen des Gesamtkomplexes aus hier bestattet wurde, muss offenbleiben.

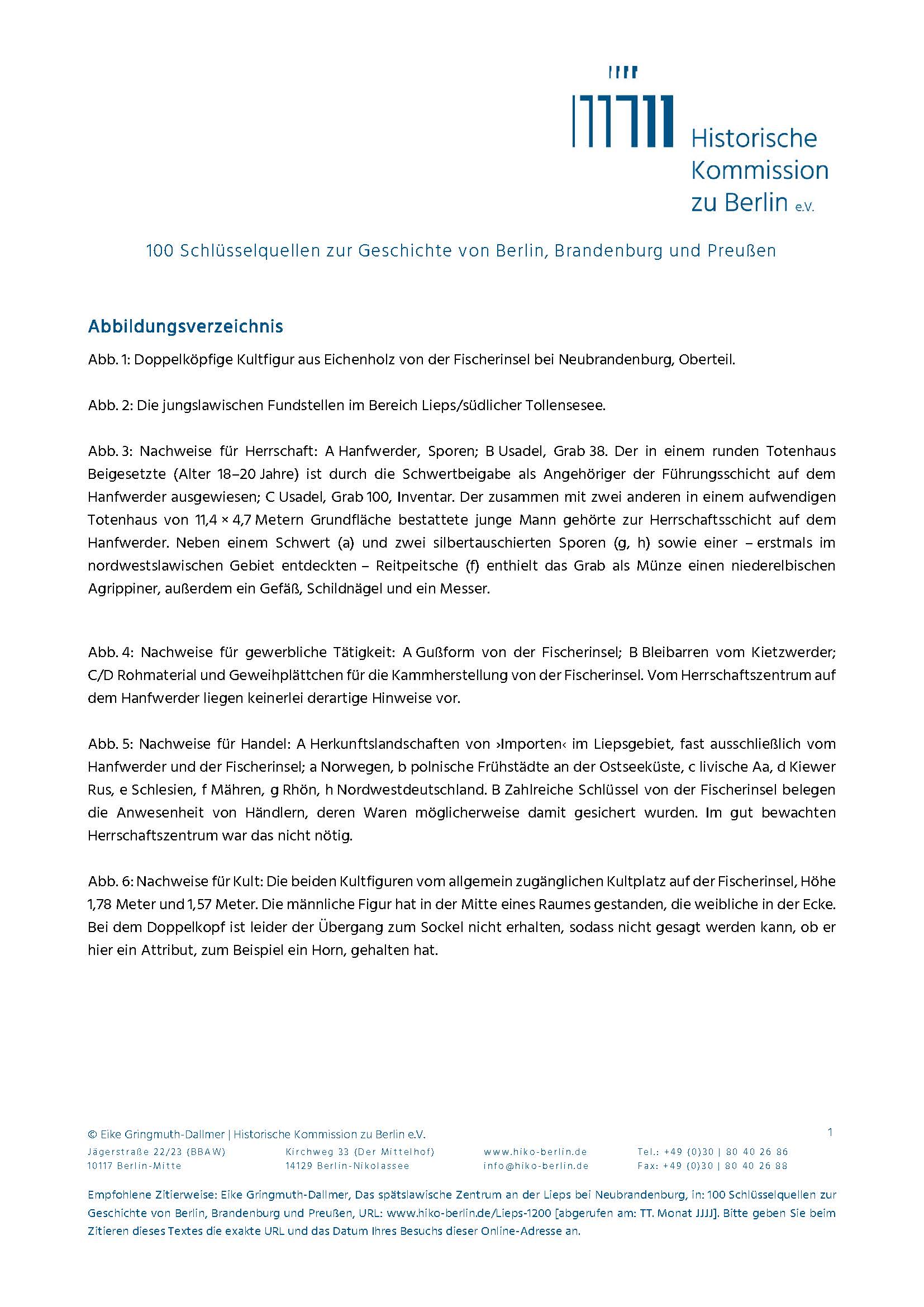

Die Grabungen auf der Fischerinsel, vier Kilometer nördlich vom Hanfwerder am Südende des durch die Tollense verbundenen Tollensesees gelegen, haben Reste von Häusern und eines Bohlenweges sowie einer Uferbefestigung erbracht, herausragende Funde stellen zwei Kultfiguren aus Eichenholz dar (Abbildung 1, 6). Auf der Insel und bei Taucheinsätzen im umgebenden Wasser wurden Nachweise für Knochenbearbeitung, wohl Kammmacherei und Buntmetallverarbeitung zu Schmuck, geborgen. Zahlreiche Schlüssel und andere Funde lassen auf die zeitweilige Anwesenheit von Händlern schließen, deren Waren möglicherweise eingeschlossen wurden. Knochen von kleinen Wildtieren können als örtliches Äquivalent für den Warenaustausch interpretiert werden. Der Ort war also allgemein zugänglich. Das galt zweifellos auch für den durch die Holzfiguren nachgewiesenen Kultplatz.

Der Kietzwerder im Westteil der Lieps erbrachte trotz weitgehender heutiger Überflutung eine Reihe bemerkenswerter Gegenstände wie außergewöhnliche Feuerstähle zum Entfachen des Feuers, einen Bleibarren, eine große Bergkristallperle und einen Brakteaten, datiert auf circa 1200–1220. Zu erschließen ist eine auch mit Pferdehaltung zu verbindende spezialisierte Schmiedetätigkeit, für die auch Hufnägel und eine Trense sprechen. Sie lässt darauf schließen, dass der Kietzwerder als ›Dienstsiedlung‹ für das Herrschaftszentrum auf dem Hanfwerder gedient hat. Die genannten Fundplätze bildeten etwa von der Jahrtausendwende an das Zentrum für eine dicht von Slawen besiedelte Landschaft. Unmittelbar zugehörig dürfte noch der heute völlig unter Wasser liegende Binsenwerder am Südende der Lieps gewesen sein. Die Siedlungen auf dem Land stellten das wirtschaftliche Hinterland dar, das das Zentrum versorgte. Dort sind auf einer Fläche von circa 5 × 6 Kilometern allein 24 spätslawische Siedlungsplätze bekannt (Abbildung 2).

Für den Gesamtkomplex ist ein Ende um 1270 zu erschließen, die zentralen Funktionen gingen jedoch schon früher auf die 1248 gegründete Stadt Neubrandenburg über. Die mit der nunmehr deutschen Herrschaft verbundenen neuen Herrschafts- und Wirtschaftsverhältnisse verlangten eine stärkere Konzentration sowohl der Bevölkerung als auch der zentralen Funktionen, die bei einer so dezentralisierten Lage wie an der Lieps nicht mehr gegeben war.

Befunde und Funde als Zeugnisse zentraler Bedeutung

Es gibt fünf archäologisch fassbare Faktoren, die die Zentralität eines Platzes oder einer Region belegen: Herrschaft, Schutz, Handwerk/Gewerbe, Handel und Kult. Sie alle sind im Liepsgebiet nachgewiesen.

Herrschaft: Herrschaft ist auf dem Hanfwerder und dem zugehörigen Gräberfeld bei Usadel zu belegen. Bei den herausragenden Funden handelt es sich vielfach um der herrschenden Schicht vorbehaltene Ausstattungsstücke, unter anderem von der Insel zehn Sporen (Abbildung 3 A) und ein Sattel, vom Gräberfeld die zwei Schwerter in aufwendig errichteten und reich ausgestatteten Gräbern, darunter das reichste slawische Grab Nordostdeutschlands (Abbildung 3 C) und ein Grab aus einem dreiteiligen Holzkammergrab in einem runden Totenhaus, in dem ein junger Krieger beigesetzt war (Abbildung 3 B). Bemerkenswert sind Reste von zwei Buchschließen, die die Anwesenheit Schreibkundiger auf dem Hanfwerder belegen, möglicherweise im Rahmen von Missionsbemühungen. Auf der anderen Seite zeigt das Fehlen der andernorts zahlreichen Schlüssel, dass hier keine Aktivitäten von nicht zum engeren Kreis gehörigen Personen zu befürchten waren. Das Fehlen jeglichen Hinweises auf gewerbliche Tätigkeiten weist in die gleiche Richtung.

Schutz: Nur der Hanfwerder war durch eine Befestigung gesichert, die erst Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. Auf den anderen Inseln reichte offenbar der Schutz durch das Wasser.

Handwerk/Gewerbe: Auf der Fischerinsel fanden sich Nachweise für Knochenbearbeitung, wohl Kammmacherei (Geweihstücke und -platten sowie Abfälle; Abbildung 4 C/D) und Buntmetallverarbeitung zu Schmuck (Blechabfälle, Halbfabrikate, Scheren, Punzen und Stichel; Abbildung 4 A), auf dem Kietzwerder sechs gleiche, aber in ihrer Form außergewöhnliche Feuerstähle und ein 640 Gramm schwerer Bleibarren (Abbildung 4 B). Hufnägel und eine Trense sprechen für eine Schmiedetätigkeit. Das Schmiedegut könnte nicht nur für den auf einer Insel gelegenen Ort, sondern auch für den Export bestimmt gewesen sein.

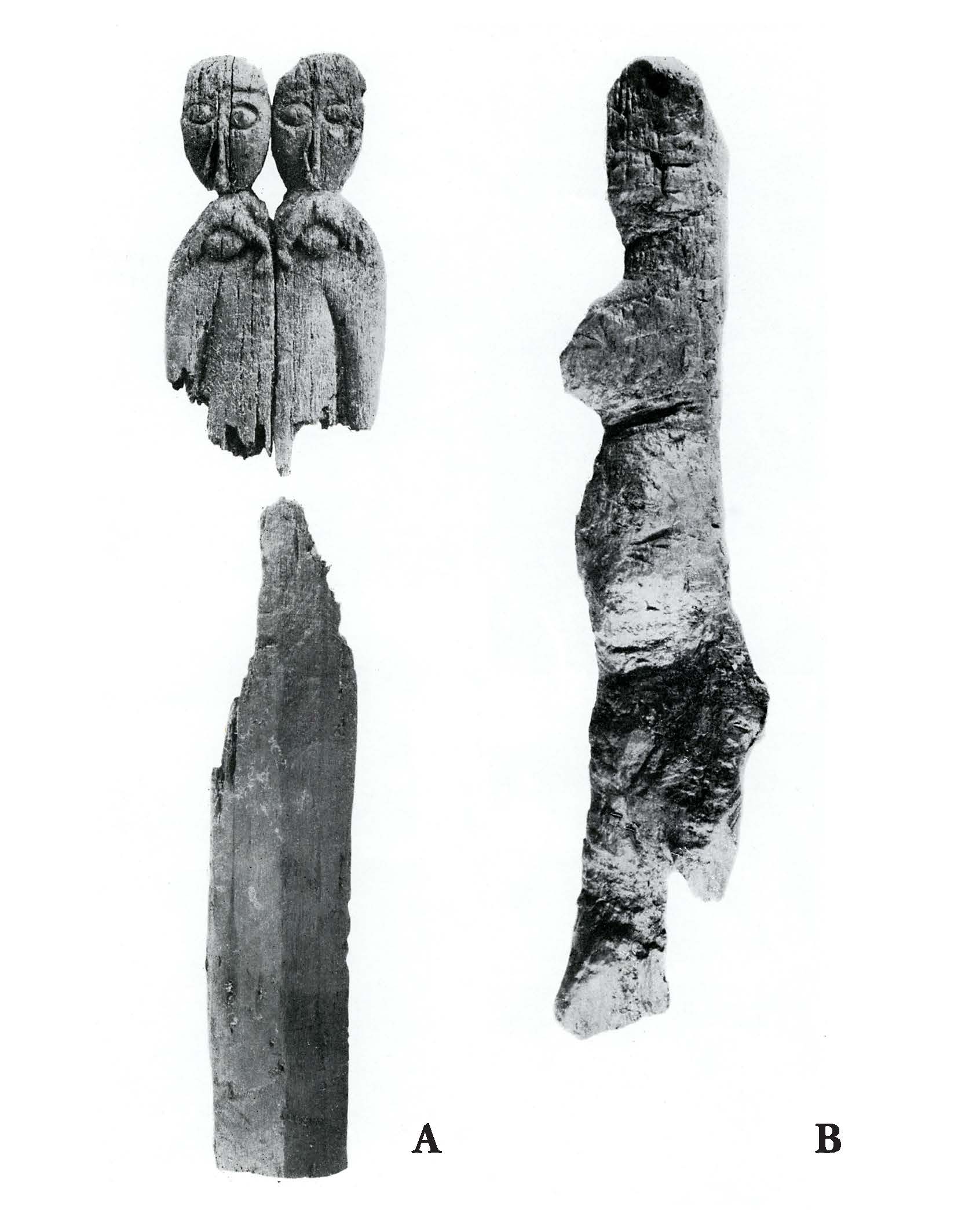

Handel: Zahlreiche Schlüssel und andere Funde von der Fischerinsel lassen auf die zeitweilige Anwesenheit von Händlern schließen (Abbildung 5 B), die Knochen von Fischotter, Dachs, Biber, Fuchs und Eichhörnchen können als örtliches Äquivalent für den Warenaustausch interpretiert werden. Auf dem Hanfwerder wurden zahlreiche von weither importierte Gegenstände, vielfach Luxusgüter, gefunden (unter anderem aus Norwegen, den polnischen Frühstädten an der Ostseeküste, der livischen Aa, der Kiewer Rus, Schlesien, Mähren, der Rhön und Nordwestdeutschland; Abbildung 5 A), doch beweisen sie nicht unbedingt Handel vor Ort, da sie auch als Raubgut oder Kriegsbeute, Geschenk, Heiratsgabe oder ähnliches hierher gelangt sein können. Ein sicherer Beleg für Handel sind hingegen Heringsfunde auf dem Hanfwerder.

Kult: Die beiden Figuren aus Eichenholz von der Fischerinsel belegen den allgemein zugänglichen Kultplatz. Bei der 1,78 Meter hohen männlichen Figur mit zwei bärtigen Köpfen ist der Übergang zwischen dem unregelmäßig siebeneckigen Sockel und dem Oberteil leider vergangen; die sehr einfach gearbeitete weibliche Figur von 1,57 Meter Höhe zeigt eine starke Herausarbeitung der geschlechtsspezifischen Merkmale (Abbildung 1, 6). Wie die Rückseiten zeigen, hat das männliche Idol in der Mitte eines Raumes gestanden, das weibliche in einer Ecke. Der Hanfwerder besaß zusätzlich einen eigenen, nur der Oberschicht zugänglichen Kultbau. Ein weiterer auf dem Gräberfeld rekonstruierter Kultbau hält hingegen einer kritischen Prüfung nicht stand.

Den beiden Kultfiguren kommt auch religionsgeschichtlich besondere Bedeutung zu. Mittelalterliche Schriftsteller wie Saxo Grammaticus beschreiben mehrköpfige slawische Götterbilder. Eine nationalistische Geschichtsschreibung hat insbesondere während des Nationalsozialismus versucht, diese Aussagen als Folge einer ›Interpretatio christiana‹ zu widerlegen, da mehrköpfige Götter Ausdruck einer differenzierten Weltbetrachtung seien, die man den Slawen absprach. Der Doppelkopf von der Fischerinsel hat diese niemals allein vorherrschende Interpretation erstmals konkret widerlegt. Inzwischen gibt es weitere entsprechende Funde, zum Beispiel eine vierköpfige kleine Plastik aus Wolin.

Historische Interpretation

Die archäologischen Untersuchungen seit 1850, aber auch historische Forschungen im Bereich der Lieps wurden teilweise von der Suche nach Rethra angetrieben, dem sagenumwobenen Zentrum des Lutizenbundes, dessen Lokalisierung bis heute nicht gelungen ist und wohl auch nicht eindeutig gelingen kann. Grund sind vor allem widersprüchliche Aussagen der beiden wichtigsten Informanten des 11./12. Jahrhunderts, Adam von Bremen und Helmold von Bosau, die eine klare topografische Zuordnung des Ortes unmöglich machen. Der regionale Bereich spricht jedenfalls nicht dagegen. So hat auch der Leiter der umfangreichsten Ausgrabungen, Volker Schmidt, Rethra an der Lieps lokalisiert. Ein wichtiges Argument dafür ist die Tatsache, dass es im Zentrum des Lutizenbundes praktisch keine weiteren Burgen gibt. Eindeutig gegen diese Interpretation spricht, dass alle wichtigen Befunde und Funde aus der Zeit nach der endgültigen Zerstörung Rethras stammen. Denn dieses Zentrum wurde letztmalig 1068 in den Schriftquellen erwähnt, 1125 verbrannte König Lothar die Stadt der Lutizen mit ihrem Tempel, womit wahrscheinlich Rethra gemeint ist. Aber sowohl die Befestigung auf dem Hanfwerder als auch ein Großteil der herausragenden Funde sind jünger als dieses Datum, die dendrochronologischen Datierungen von der Fischerinsel weisen durchweg auf das späte 12. Jahrhundert/um 1200. Es ist kaum vorstellbar, dass die neuen deutschen Herrscher weiterhin ein mächtiges Zentrum und gar noch einen – auch militärischen – Ausbau geduldet hätten, war Rethra doch nicht nur das religiöse, sondern auch das politische Zentrum des Lutizenbundes und damit des Widerstandes gegen die deutschen Eroberer.

Mit Sicherheit aber hat im südlichen Tollensegebiet ein überregional bedeutsames komplexes Zentrum bestanden. Eine Verbindung mit einer in den Schriftquellen genannten Örtlichkeit ist jedoch nicht möglich.

[1] Vgl. Felix Biermann, Spätslawische Schwertgräber von Wusterhausen an der Dosse, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Schwertgraeber-1100 [abgerufen am: 22. Oktober 2020].

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Literatur

Eike Gringmuth-Dallmer, Vorformen der Stadtentwicklung im östlichen Mecklenburg und in der Uckermark, in: Zeitschrift für Archäologie 23 (1989), S. 61–77.

Ders., Zentren unterschiedlichen Ranges im nordwestslawischen Gebiet, in: Ji?i Machá?ek/Šimon Ungerman (Hrsg.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa (Studien zur Archäologie Europas, Bd. 14), Bonn 2011, S. 431–440.

Ders./Adolf Hollnagel, Jungslawische Siedlung mit Kultfiguren auf der Fischerinsel bei Neubrandenburg, in: Zeitschrift für Archäologie 5 (1971), S. 102–133.

Volker Schmidt, Lieps. Eine slawische Siedlungskammer am Südende des Tollensesees (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, Bd. 16), Berlin 1984.

Ders., Lieps, in: Joachim Herrmann (Hrsg.), Archäologie in der Deutschen Demokratischen Republik. Denkmale und Funde, Bd. 2: Fundorte und Funde, Leipzig/Jena/Berlin 1989, S. 617–620.

Ders., Lieps. Die slawischen Gräberfelder und Kultbauten am Südende des Tollensesees (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns, Bd. 26), Lübstorf 1992.

Ders., Der Landesausbau bei den slawischen Stämmen der Wilzen/Lutizen zwischen dem 9. bis 11. Jahrhundert, in: Hansjürgen Brachmann/Heinz-Joachim Vogt (Hrsg.), Studien zu Siedlungsausgriff und Landesausbau in Ur- und Frühgeschichte, Berlin 1992, S. 83–95.

Empfohlene Zitierweise

Eike Gringmuth-Dallmer, Das spätslawische Zentrum an der Lieps bei Neubrandenburg, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Lieps-1200 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.