Beschlagnahmte Auswanderungspropaganda von 1895

Zusammenfassung

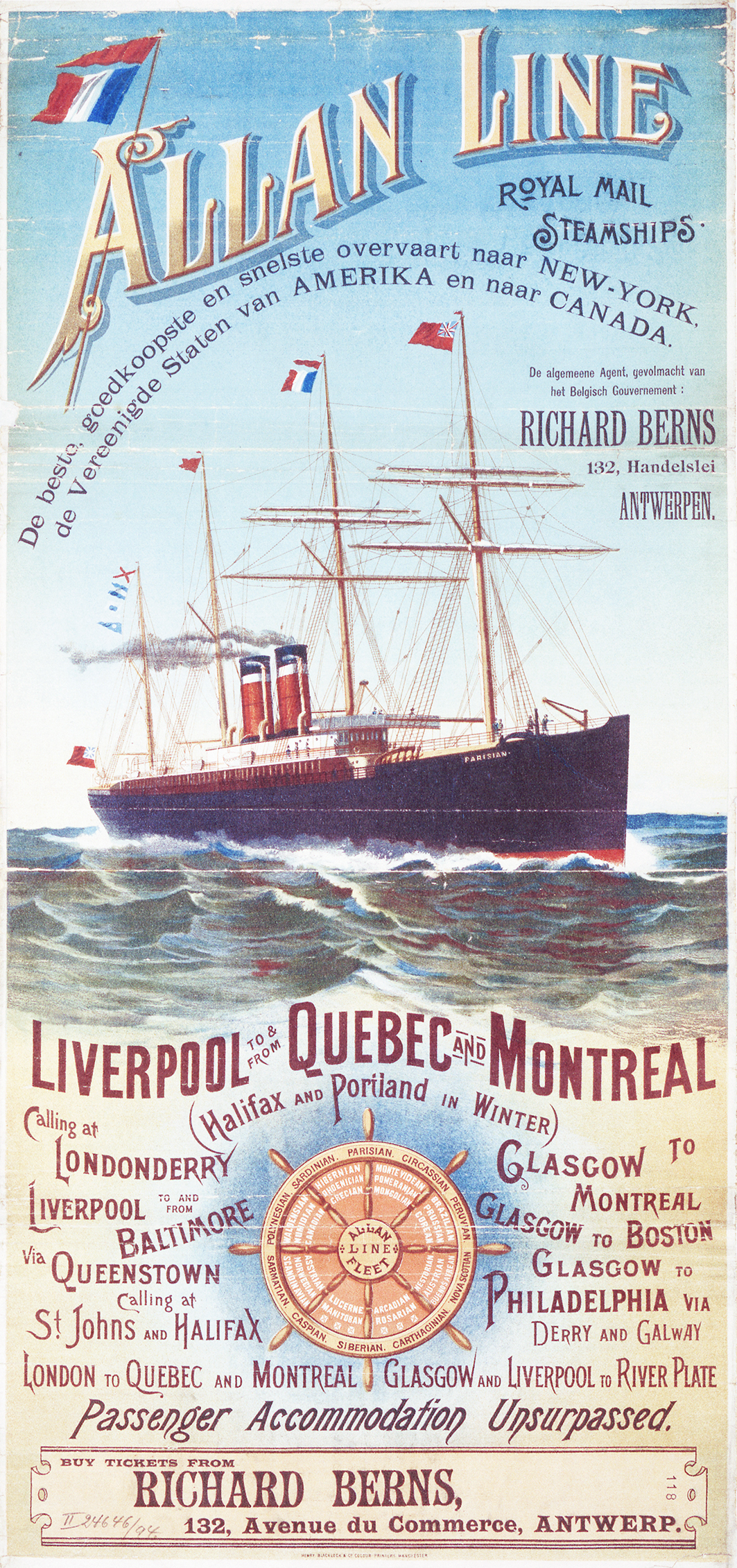

Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde nicht nur in Preußen die Auswanderung zu einem Massenphänomen, dessen Problematik sich der Staat annehmen musste. Vor allem in den östlichen Provinzen der Monarchie waren unterprivilegierte Bevölkerungsteile gewillt, der angestammten Heimat den Rücken zu kehren, um bessere Lebensbedingungen in der Neuen Welt zu finden. Die Migrationswelle führte insbesondere in der Landwirtschaft zu einem Arbeitskräftemangel. Zu einem exzellenten Geschäft wurde das Auswanderungsbestreben für Reedereien und Schiffsagenten, aber auch für Betrüger, die die Ahnungslosigkeit der Auswanderungswilligen nutzten, um Profit daraus zu schlagen. Als Motivationshilfe dienten Werbekampagnen, zu der auch das hier gezeigte Plakat der Allan Line gehörte.

Kontextualisierung

Beschlagnahmte Auswanderungspropaganda von 1895

Wolfgang Radtke

Das Plakat ist Teil einer Werbekampagne des in Antwerpen ansässigen Schiffsagenten Richard Berns zur Ermunterung Auswanderungswilliger, in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und nach Kanada zu reisen. Verbunden war es mit der Möglichkeit, Tickets für die Überfahrt zu erwerben. Die belgische Firma bediente sich – wie andere Schiffsagenten auch – bisweilen unlauterer, wenn nicht gar krimineller Geschäftspraktiken, die von den Behörden der Herkunfts- oder Transitländer der Auswanderungswilligen strafrechtlich verfolgt wurden. Das Plakat ist Bestandteil eines Aktenkonvoluts aus dem preußischen Innenministerium, welches weiteres Werbematerial, wie zum Beispiel den ausführlichen Prospekt der Canadian Pacific Railway über die Provinz Manitoba und die nordwestlichen Territorien Kanadas in deutscher Sprache enthält. Der Prospekt wird von dem Vorsitzenden des deutschen Kolonialvereins, Fürst Hohenlohe-Langenburg (Württemberg) eingeleitet. Dieser betont, dass Kanada wegen vieler Vorzüge, unter anderem auf dem Sektor der Landverteilung und des günstigen Klimas, für deutsche Auswanderer viel geeigneter sei als die USA. Zu der Sammlung gehört auch eine Bildbroschüre aus dem Jahr 1892 mit dem Titel Manitoba und das Nordwest-Territorium (Nord-Amerika). Ein Bericht über Klima, Boden, Ernte-Erzeugnisse und Erwerbsquellen für Capitalisten, Landwirthe, Handwerker, Arbeiter, Dienstboten, etc, unter besonderer Berücksichtigung für beabsichtigende Ansiedler. Neueste Ausgabe.[1] Weitere Prospekte und Karten enthalten die Linienführung der Canadian Pacific Railway mit einer ihrer Hauptstationen Winnipeg.[2] Somit ist das Plakat der Allan Line nur Teil einer größeren Werbeaktion, um möglichst viele Passagiere für die Überfahrt nach Amerika zu gewinnen und daraus ein Geschäft für die Schifffahrtsgesellschaft, die Eisenbahn, aber auch für windige Agenten und Subagenten zu machen.

Das Konvolut in Gestalt eines großen Briefumschlags enthält unter anderem auch eine offizielle Broschüre des Treasury Department der Regierung der USA mit amtlichen Statistiken über die Ankunft ausländischer Passagiere und Einwanderer im Zeitraum von 1820 bis 1892. Es stammt offenbar aus einer Beschlagnahmungsaktion des preußischen Innenministeriums im Jahre 1895 gegen Schlepper, wie man sie bereits im 19. Jahrhundert schon nannte. Das Material wurde unter anderem in Berlin und in Rixdorf, aber auch in der weiteren Provinz Brandenburg, wie etwa im uckermärkischen Templin, polizeilich eingezogen. Das preußische Innenministerium mit seinen Polizeiorganen war ausländischen Agenten auf der Spur, die – nicht nur in Zeitungsannoncen – ihre Dienste als Makler für Schiffstickets und Eisenbahnfahrkarten anboten. Da sie keine Konzession dafür besaßen, war einer illegalen Maklertätigkeit mit versteckten Provisionen Tür und Tor geöffnet. Diese Personen waren schwer zu identifizieren, da sie häufig von außerpreußischen Städten wie Bremen, Hamburg oder Antwerpen aus operierten, von denen aus sie versuchten, Subagenten anzuheuern.

Geschäftspraktiken der Auswander-Agenten

Einer dieser Agenten war der im belgischen Antwerpen ansässige Makler Richard Berns. In seinem Büro verkaufte er offiziell Tickets im Auftrag der Schifffahrtsgesellschaften, deren Dampfer meist von den britischen Seehäfen Liverpool, London oder Glasgow aus in See stachen. Die Ziele der Allan Line waren New York, Baltimore und Philadelphia in den USA sowie Quebec und Montreal im englischen Krondominion Kanada.[3] Die Dampfer der großen transatlantischen Reedereien entsprachen in aller Regel den modernsten technischen Standards der Zeit. Das galt ebenso für die von Hamburg aus fahrenden Schiffe der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien Gesellschaft (HAPAG). Diese betrieb seit 1901 auf der Hamburger Elbinsel Veddel ein großes Auswandererlager.

Wenngleich das Büro von Richard Berns in großem Stil im Auswanderergeschäft engagiert war, so waren seine Geschäftspraktiken beileibe nicht über jeden Zweifel erhaben, obwohl es durchaus üblich war, mit nicht konzessionierten Unteragenten zu arbeiten, die überall in Europa, wo Auswanderungswillige saßen, agierten. Allerdings wendeten die mittels Unterprovisionen finanzierten Unteragenten häufig unlautere Praktiken an. Einer dieser Fälle ist durch eine zum Plakat gehörende Akte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem überliefert.[4] Sie befasst sich mit dem Verdacht, dass Berns in der Provinz Brandenburg Leute beschäftigte, die aufgrund ihrer Kontakte zum Publikum geeignet und bereit waren, gegen Schmiergeld überteuerte Schiffstickets und Eisenbahnfahrkarten an Auswanderungswillige aus ihrem unmittelbaren gesellschaftlichen Umkreis zu vermitteln. Dabei wurde ein ausgeklügeltes System angewendet, wie der Fall des Templiner Gastwirtes Max Röschke belegt, der bis ins Jahr 1892 zurückreicht, als Richard Berns diesen mit Propagandamaterial für die Auswanderung nach Manitoba in Kanada versorgt haben soll. Dieses ist von der Polizei abgefangen worden. Da sich derartige Fälle häuften, verfügten die preußischen Ministerien des Innern und des Handels, derartige Vorfälle aufmerksam zu verfolgen. Im Wortlaut heißt es in der Verfügung, daß in letzter Zeit vielfach Druckschriften über den kanadischen Westen von Nordamerika, insbesondere über die Provinz Manitoba, in Schankstätten zum Zwecke der Anreizung zur Auswanderung ausgelegt worden sind. Es geschieht dies hauptsächlich im Interesse der Dampfer- und Eisenbahn-Gesellschaften, die bei der Förderung der Auswanderer betheiligt sind. – Unter Bezugnahme auf unseren Erlass vom 3. September 1883 und 5. Oktober 1885 ersuchen Wir Ew. [Eure] Excellenz ergebenst, die Polizeibehörden der dortigen Provinz dieser unzulässigen Propaganda gegenüber zu besonderer Aufmerksamkeit anhalten zu lassen.[5] Das Problem schwelte also bereits seit mehr als zehn Jahren.

Der Fall Berns stellt sich, wie aus einem umfangreichen Schreiben Berns’ vom 14. Mai 1892 an Röschke hervorgeht, folgendermaßen dar: Röschke sollte Auswanderungswillige bei der Schifffahrtslinie namhaft machen. Für jeden der Beförderung zugewiesenen Auswanderer werde ihm als bedeutender müheloser Nebenverdienst eine Provision von zwölf bis 30 Mark gezahlt. Broschüren und Plakate stünden in beliebiger Zahl zu Verfügung. Röschke wird ermuntert, für die besonders günstige Allan Line tätig zu werden, nur ergebe sich ein Problem. Denn da es nicht möglich sei, Konzessionen für die Agenten von der preußischen Regierung zu erhalten, müssen wir das Geschäft vollständig à discretion treiben. Wir machen es daher in folgender Weise, so daß bei einem event. Einschreiten der Polizei absolut nichts gegen die Auswanderungsverordnungen Verstoßendes gefunden werden kann.[6] Sicher könne er sich um eine Konzession bemühen, bei einem vergeblichen Versuch ziehe man aber die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Es sei daher besser, es lieber gar nicht zu versuchen. Röschke wird zu äußerster Vorsicht angehalten, da es immer wieder Leute gebe, die sich übervorteilt fühlten und die Polizei einschalteten. Berns warnt vor der Auswanderung in die USA, da das Land dort weitgehend vergeben sei und die Behörden sehr umständlich bei der Aufnahme von Einwanderern seien. Stattdessen wird das Hohelied Kanadas gesungen. Da Berns sich der Reaktion des Templiner Gastwirtes nicht sicher sein konnte, schickte er zunächst nur ein Probeexemplar seines Propagandamaterials. Die Konkurrenz war bedeutend, zugleich winkten bei Hunderttausenden von Auswanderern sowohl für die Schifffahrtsgesellschaften als auch für die Agenten hohe Gewinne. Dessen waren sich alle europäischen Regierungen bewusst, so auch die in Berlin, die keinem Agenten ohne preußische Staatsbürgerschaft eine Konzession für die Vermittlung von Schiffspassagen zubilligte, geschweige denn den illegalen Einsatz von Subagenten im Lande selbst duldete. Denn trotz der Hochkonjunktur seit den 1890er-Jahren nahm der Auswanderungswille besonders der unterprivilegierten Landarbeiterschaft ungeahnte Ausmaße an, weshalb vor allem die Gutsbesitzer bestrebt waren, ihre wertvollen Arbeitskräfte zu halten. Im Übrigen erschien wegen der illegalen Durchstechereien bei der Vermittlung von Schiffspassagen unter der Hand die Rechtssicherheit gefährdet, sodass die Polizeibehörden und die Justiz einzuschreiten gezwungen waren. Im Falle von Berns und Röschke wurden Untersuchungen wohl auch deshalb angestellt, weil der Templiner Gastwirt seine Bereitschaft bekundet hatte, mit Propagandamaterial in die Werbung einzusteigen und Auswanderungswillige zu vermitteln.

Der Fall musste jedoch unerledigt zu den Akten gelegt werden, da Röschke offensichtlich von sich aus keine Korrespondenz mit der Schiffsagentur geführt und nur von deren Seite schriftlich Beweisbares erhalten hatte. Da Berns jedoch Ausländer war, hätte man seiner nur auf umständlichen diplomatischen Wegen habhaft werden können. Darüber hinaus sind weitere Fälle hinsichtlich des Bemühens um Unteragenten in Preußen bekannt. Insgesamt ist also festzustellen, dass mit den Auswanderern gute, wenn auch häufig illegale Geschäfte zu machen waren.

Die Auswanderung nach Übersee als Massenphänomen

Bis Ende des 19. Jahrhunderts war ein gewaltiger Strom von Menschen aus vielen Regionen Europas nach Nordamerika ausgewandert, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Waren es im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vornehmlich Schwarzafrikaner, die als Sklaven auf den großen Baumwollplantagen in den Südstaaten der neu gegründeten USA als Arbeitskräfte ausgebeutet wurden, so wandelte sich das Bild allmählich, als noch vor der Jahrhundertmitte massenhaft Wirtschaftsflüchtlinge als künftige freie Staatsbürger einwanderten. Unter ihnen hatten die Iren den größten Anteil, nachdem wegen der Hungerkrisen von 1845 bis 1849 mit rund dreieinhalb Millionen Personen wohl ein Drittel der irischen Bevölkerung ausgewandert war. Aus Russisch-Polen und dem übrigen russischen Kaiserreich stammten die zahllosen im Rahmen der dortigen Pogrome verfolgten Juden, die im jüdischen Schtetl den größten Bevölkerungsanteil in den weiten ländlichen Regionen Kongresspolens ausgemacht hatten. Ebenso kamen viele Auswanderer aus dem jüdisch geprägten galizischen Teil der österreichischen Kaiserlich- und Königlichen Monarchie. Auch die Zahl der Süditaliener, die aus wirtschaftlichen Gründen keine Zukunft mehr im Königreich Neapel sahen, machte einen großen Teil der Migration nach Amerika aus.

Aus Deutschland wanderten nach der Revolution von 1848/49 zum einen politisch Verfolgte aus dem demokratischen und sozialistischen Milieu aus, zum anderen aber in der Mehrzahl Wirtschaftsmigranten. Diese stammten sowohl vom platten Lande, besonders aus den Ostprovinzen Preußens, als auch aus der verarmten städtischen Bevölkerung, die der Verelendung in der Zeit der Frühindustrialisierung, als nur Hungerlöhne bei überlanger Arbeitszeit unter unwürdigen Arbeits- und Wohnbedingungen gezahlt wurden, entkommen wollten. Diese Probleme verschärften sich seit der Jahrhundertmitte: Durch die forcierte Industrialisierung funktionierten die alten Systeme der Armenfürsorge des Ancien Régime nicht mehr. Trotz vieler Bemühungen milder karitativer Privatstiftungen auf der Basis bürgerlichen Gemeinsinns und der Tätigkeit der evangelischen Kirche mit der Inneren Mission und der katholischen Kirche mit dem Kolpingwerk konnten Armut, Krankheiten und soziale Not nicht mehr wirksam bekämpft werden. Auch als nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches seit den 1880er-Jahren die bismarcksche Sozialgesetzgebung eingeführt wurde, die, führend in Europa, das Problem des Pauperismus in den Griff zu bekommen suchte, konnten die krassen Klassengegensätze in der Bevölkerung und die ungerechten Lebensverhältnisse nicht wirklich beseitigt werden. Gleichwohl stellt diese Gesetzgebung eine Zäsur in der Sozialgeschichte Deutschlands und Preußens dar und hatte auch Auswirkungen auf das Migrationsverhalten der Bevölkerung.

Das hier als Schlüsselquelle für die Auswanderung dienende Werbeplakat der Allan Line aus den 1890er-Jahren, das in Preußen im Untergrund unter potenziellen Migranten kursierte, belegt – wenn auch als Einzelstück – die Bedeutung des Migrationsphänomens, dessen sich der preußische Staat schon seit geraumer Zeit angenommen hatte und das er in geordnete Bahnen zu lenken suchte, um einen befürchteten bevölkerungsmäßigen Aderlass zu verhindern. Schon 1853 war gesetzlich bestimmt worden, dass Verträge mit Auswanderern, welche in außerdeutsche Länder befördert werden wollten, nur mit solchen Personen abgeschlossen werden durften, die eine Konzession von der Regierung ihres Wohnortes nachweisen konnten. In den Jahren nach der Revolution war die Zahl der Auswanderungswilligen trotz der rigiden Politik der Reaktion zunächst noch überschaubar, steigerte sich aber in den folgenden Jahrzehnten, als in den deutschen Auswanderungshäfen Hamburg und Bremen und – in sehr bescheidenem Maße auch Geestemünde und Stettin – Zehntausende ihre Heimat verließen. So wurden etwa 1890 zusammen fast 250.000 Personen mit deutschen und ausländischen Schiffen nach Übersee befördert, darunter knapp 75.000 Deutsche. Nach einer Statistik des preußischen Innenministeriums waren bis zum Zeitpunkt der Auswanderung knapp 16 Prozent in der Landwirtschaft, 14 Prozent in der Industrie und 26 Prozent unspezifisch als Arbeiter beschäftigt worden. Ohne Berufsangaben reisten rund 35 Prozent aus. Dabei handelte es sich in der Regel um weibliche Familienangehörige und Kinder.[7]

Besonders gravierend war der Aderlass für die Volkwirtschaft in den 1890er-Jahren, als die Wirtschaft auf dem Sektor der als Gutswirtschaft betriebenen Landwirtschaft boomte. Das gilt vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, für die östlichen Provinzen. Schon Ende der 1880er-Jahre wurden unter anderem Klagen aus landwirtschaftlichen Kreisvereinen in Ostpreußen über die stetige massenhafte Abwanderung ländlicher Arbeiter laut. So schreibt der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Kreisvereins Sensburg in Ostpreußen an den Reichskanzler Bismarck 1889: Bereits seit mehreren Jahren findet aus hiesigem Kreise so wie überhaupt aus der Provinz Ostpreußen ein stetiger Abzug ländlicher Arbeiter nach dem Westen Deutschlands statt und zwar sind es stets die jüngeren und kräftigen Leute, welche ihre Heimath verlassen in der Hoffnung auswärts höheren Verdienst zu finden. Ein Ausgleich durch weiteren Arbeiterzuzug kann in unserer Grenzregion nicht stattfinden, namentlich seitdem die Niederlassung russischer bzw. polnischer Arbeiter diesseits der Grenze verboten ist.[8] Angesichts dieser Fluktuation kam es in dieser Zeit in den vorwiegend ländlich geprägten östlichen Provinzen Preußens zu einem empfindlichen Arbeitermangel auf den vorherrschenden Gutsbetrieben. Der Anwerbung polnischer Arbeiter waren wegen der rigiden preußischen Nationalitätspolitik gegenüber Polen und Russen aus Furcht vor der Gefahr einer Überfremdung in Zeiten der Abwehr slawischen Volkstums engste Grenzen gesetzt. Vielmehr beschwerten sich die händeringend nach Arbeitskräften suchenden Gutsbesitzer darüber, dass sie bei potenziell arbeitsunfähig gewordenen Rückwanderern im Alter für deren Unterhalt sorgen müssten, da diese in den westlichen Industrieregionen noch keine Unterstützungsansprüche erworben hätten und deshalb häufig auf ihren angestammten Unterstützungswohnsitz zurückkehren würden.

Anders als die landwirtschaftlich geprägten preußischen Ostprovinzen litten die westlichen Industrieregionen kaum unter diesem strukturell bedingten Arbeitermangel, da besonders im Ruhrgebiet soziale Maßnahmen wie etwa der Bau von Werkswohnungen ergriffen wurden. Bekanntestes Beispiel dafür ist die Firma Krupp, die sich eine Stammbelegschaft schuf, welche als ›Kruppianer‹ eine Ab- bzw. Auswanderung nicht in Erwägung zog. Darüber hinaus hatten die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie seit den 1890er-Jahren in Westfalen und in der Rheinprovinz schon eine Position erreicht, auf deren Basis sie mit dem Mittel des solidarischen Arbeitskampfes erfolgreich für die Industriearbeiterschaft stritten.

Ein Großteil der Arbeitsmigranten wagte aber den mutigen Schritt, mit der Eisenbahn über Berlin nicht nur ins Ruhrgebiet oder in die Regionen der westfälischen Kleinindustrie aufzubrechen, sondern nach Hamburg oder Bremen zu reisen, um dort zusammen mit ihren Familien eine billige Passage auf dem Zwischendeck eines der zahlreichen Auswanderungsdampfschiffe nach Amerika zu nutzen. Auf ihrer Odyssee trafen diese ostpreußischen und pommerschen Migranten auf ebenfalls auswanderungswillige russische und polnische Arbeiter meist jüdischen Glaubens, die genau wie sie ein Teil dieser großen Fluktuation von Ost nach West waren. Dabei wurden sie im Zug und in den von Auswanderern bevorzugten Herbergen nicht selten von den erwähnten kriminellen Auswanderer-Agenten und deren Angestellten behelligt. Selbst gegen das Bahnhofspersonal auf den preußischen Umsteigebahnhöfen wurden Klagen erhoben, dass dieses Druck auf die Reisenden zum Kauf überteuerter Fahrkarten bestimmter Schifffahrtsgesellschaften ausüben würde. Zwar behauptete das preußische Innenministerium, diese Vorfälle seien eher selten, aber die Gefahr der Übervorteilung war jederzeit gegeben. Um die Auswanderung trotz aller Bedenken reichsweit in geordnete Bahnen zu lenken, wurde ein Reichskommissar für das Auswanderungswesen eingesetzt, da dieses, ähnlich wie in anderen europäischen Staaten, zu einem strukturellen und demografischen Dauerphänomen in Deutschland geworden war. In den 1890er-Jahren wurden dem Reichstag jährlich detaillierte Berichte über die Zahl der Schiffspassagiere, die Nationalität und die Erwerbstätigkeit der Auswanderer vorgelegt. Darüber hinaus wurden Einrichtungen geschaffen, die vor allem nicht deutschen Auswanderern dienten, wie die oben schon erwähnten großzügig geplanten Auswanderungsanlagen auf der Elbinsel Veddel seitens der Stadt Hamburg, welche nicht nur über moderne sanitäre, sondern auch über kirchliche Einrichtungen für alle Konfessionen, einschließlich der jüdischen, verfügten. Im brandenburgischen Ruhleben bei Berlin wurde eigens ein Auswandererbahnhof zur polizeilichen und gesundheitlichen Überwachung und karitativen Betreuung vor allem für Migranten aus Osteuropa in Betrieb genommen. Diese Maßnahmen entsprachen einmal einer staatlichen Ordnungspolitik, waren andererseits aber auch Ausdruck eines aufkeimenden, sozialpolitisch begründeten Wohlfahrtsgedankens.

Schlussbemerkung

Am Ende des 19. Jahrhunderts kreuzten sich in Preußen wie auch in anderen Regionen Deutschlands zwei Trends. Auf der einen Seite war der moderne Industriestaat der Kaiserzeit dringend auf gut ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen; auf der anderen Seite bedeutete die Auswanderung nach Übersee einen schwer zu verkraftenden Aderlass, besonders für die arbeitsintensive Landwirtschaft. Darüber wollte der Staat die Kontrolle behalten. Denn die Beförderung der Auswanderer war für Schiffs- und Eisenbahngesellschaften, für Beherbergungsbetriebe und Makler in den Auswanderungshäfen Hamburg und Bremen, aber auch für windige Agenten und Provisionsjäger als illegale und nicht konzessionierte Reisevermittler ein lohnendes Geschäft. Um Betrügereien großen Stils zu verhindern und die Rechtssicherheit im Lande zu wahren, wurden nicht nur in Preußen, sondern auch auf diplomatischem Wege in den Anrainerstaaten zur Nordsee die Behörden tätig. Deshalb kam es immer wieder zu Polizeiaktionen, selbst gegen kleine Existenzen wie beispielsweise Gastwirte, die gegen Provision überteuerte Eisenbahnfahrkarten und Schiffsbilletts an ahnungslose Auswanderungswillige verkaufen wollten, welche ihre gesamten Barschaften dafür einsetzten. Als Motivationshilfe dienten Plakate wie das hier gezeigte von der Allan Line, das in seiner Mehrfarbigkeit aus dem Grau der meisten damaligen Druckerzeugnisse hervorstach. Auch bebilderte Prospekte der Canadian Pacific Railway waren sicherlich förderlich, um aus einem vagen Auswanderungsgedanken heraus den Entschluss zu fassen, die Heimat ohne Wiederkehr zu verlassen und in eine fremde, vielleicht bessere Welt aufzubrechen.

[1] Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz [im Folgenden: GStA PK], I. HA, Rep. 77 Ministerium des Innern, Titel 226, Nr. 11, Bd. 11.

[2] Ebd. Das Plakat der Allan Line ist hingegen einem Sonderbestand zugeordnet; GStA PK, XII. HA (Amts-)Drucksachen, IV Flugblätter und Plakate, Nr. 487.

[3] Zu dieser Zeit gehörte Kanada als ein selbstständig verwaltetes Land zum British Commonwealth of Nations.

[4] GStA PK, I. HA, Rep. 77 Ministerium des Innern, Titel 226, Nr. 11, Bd. 11.

[5] Ebd., Bl. 163.

[6] Richard Berns, Antwerpen, an Max Röschke, Templin, 14. Mai 1892, GStA PK, I. HA, Rep. 77 Ministerium des Innern, Titel 226, Nr. 11, Bd. 11, Bl. 114–116.

[7] GStA PK, I. HA, Rep 77 Ministerium des Innern, Titel 226, Nr. 119, Bd. 5.

[8] Ebd., Bl. 94.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Geheimes Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz [im Folgenden: GStA PK], I. HA, Rep. 77 Ministerium des Innern, Titel 226, Nr. 11, Bd. 11.

GStA PK, I. HA, Rep. 77 Ministerium des Innern, Titel 226, Nr. 108, Bd. 24.

GStA PK, I. HA, Rep. 120 Ministerium für Handel und Gewerbe, CXIII 20, Nr. 18, Bd. 2.

Gesetz, betreffend die Beförderung von Auswanderern. Vom 7. Mai 1853, in: Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, Berlin [1853], S. 729–730.

Literatur

Auswanderungsmuseum BallinStadt, Tor zur Neuen Welt. Die Auswandererhallen der Hapag auf der Veddel (Broschüre), Hamburg 2016.

Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2002.

Ders./Pieter C. Emmer/Leo Lucassen/Jochen Oltmer (Hrsg.), Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn u. a. 2007.

Bernd Brunner, Nach Amerika. Die Geschichte der deutschen Auswanderung, München 2009.

Deutsches Kulturforum östliches Europa (Hrsg.), Nach Übersee. Deutschsprachige Auswanderer aus dem östlichen Europa um 1900 (Potsdamer Bibliothek östliches Europa – Geschichte), Potsdam 2015.

Dirk Hoerder, Geschichte der deutschen Migration. Vom Mittelalter bis heute, München 2010.

Jochen Oltmer, Migration. Geschichte und Zukunft der Gegenwart, Darmstadt 2017.

Georges Perec, Ellis Island, übers. von Eugen Hemlé, Zürich/Berlin 2016.

Empfohlene Zitierweise

Wolfgang Radtke, Beschlagnahmte Auswanderungspropaganda von 1895, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Auswanderungspropaganda-1895 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.