Kirchenvisitationsakten

Zusammenfassung

1540 veranlasste Kurfürst Joachim II. (1535–1571) erstmals eine allgemeine Kirchenvisitation in der Mark Brandenburg. Diese Maßnahme diente, zusammen mit der Herausgabe einer gedruckten Kirchenordnung in demselben Jahr, der Neuordnung des kirchlichen Lebens. Diese war nötig geworden durch die heute unter dem Begriff der ›(Ersten) Reformation‹ subsumierten Ereignisse und Entwicklungen. Bis in die Jahre 1600–02 folgten weitere Visitationen. Die bei der ersten Kirchenvisitation angelegten Akten bilden vielerorts zum ersten (und zugleich letzten) Mal die spätmittelalterlichen lokalen Rechts- und Besitzverhältnisse ab. Gleichzeitig dokumentieren sie die Neuregelung dieser Verhältnisse für einen großen Teil der Kirchen, Schulen und Hospitäler der Mark Brandenburg, die damit der Verfügungsgewalt und Aufsicht des Landesherrn unterstellt wurden. Die Kirchenvisitationen des 16. Jahrhunderts waren ein Baustein des frühneuzeitlichen Territorialstaats.

Kontextualisierung

Die ältesten kurbrandenburgischen Kirchenvisitationsakten

Christiane Schuchard

Quellenanalyse

Der Begriff ›Kirchenvisitationsakten‹ ist eine Sammelbezeichnung für Dokumente, die sich nach Inhalt und Umfang voneinander unterscheiden und auch nicht an einer Stelle geschlossen überliefert sind. Ganz im Gegenteil: Visitationsakten (oder Bruchstücke davon) befinden sich heute in nicht wenigen kirchlichen, staatlichen und kommunalen Archiven beziehungsweise Archivbeständen. Auch haben sie im Laufe der Zeit erhebliche Verluste erlitten. So sind die umfangreichen Visitationsakten des Berliner Konsistorialarchivs seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschollen.

Das im Zusammenhang mit den Kirchenvisitationen entstandene Schriftgut besteht aus:

o Instruktionen (das heißt Handlungsanweisungen für die Visitationskommissionen),

o Briefwechsel der Visitatoren, vor allem mit (häufig: widerspenstigen) lokalen Patronatsherren und mit kurfürstlichen Amtsträgern (wenn die Visitatoren deren Amtshilfe benötigten),

o Visitationsabschieden oder -ordnungen für die visitierten Städte (auch als ›lokale Kirchenordnungen‹ bezeichnet; in Form von Urkunden, die von den Visitatoren gesiegelt und dem jeweiligen Stadtrat ausgehändigt wurden),

o Visitationsregistern, -matrikeln oder -protokollen (das heißt listenförmigen, oft nur stichwortartigen Niederschriften über die bisherigen Rechts- und Eigentumsverhältnisse der visitierten kirchlichen, schulischen und karitativen Einrichtungen; erstellt von den Visitatoren aufgrund von Angaben der Visitierten, gelegentlich aber auch von diesen selbst schriftlich eingereicht) und

o Berichten der Visitatoren an den Kurfürsten (die allerdings nur ausnahmsweise überliefert sind; auch ist anzunehmen, dass oft mündlich berichtet wurde).

Die hier ausgewählten Texte sind die jeweils zeitlich frühesten überlieferten Beispiele für das Visitationsregister der Pfarrkirche einer Stadt – hier der St. Petri-Kirche in der Residenzstadt Cölln – und für die Visitationsmatrikel (das heißt das Verzeichnis) der Pfarrkirchen einer Reihe von Dörfern – hier auf dem Teltow, südlich der Doppelstadt Berlin-Cölln.

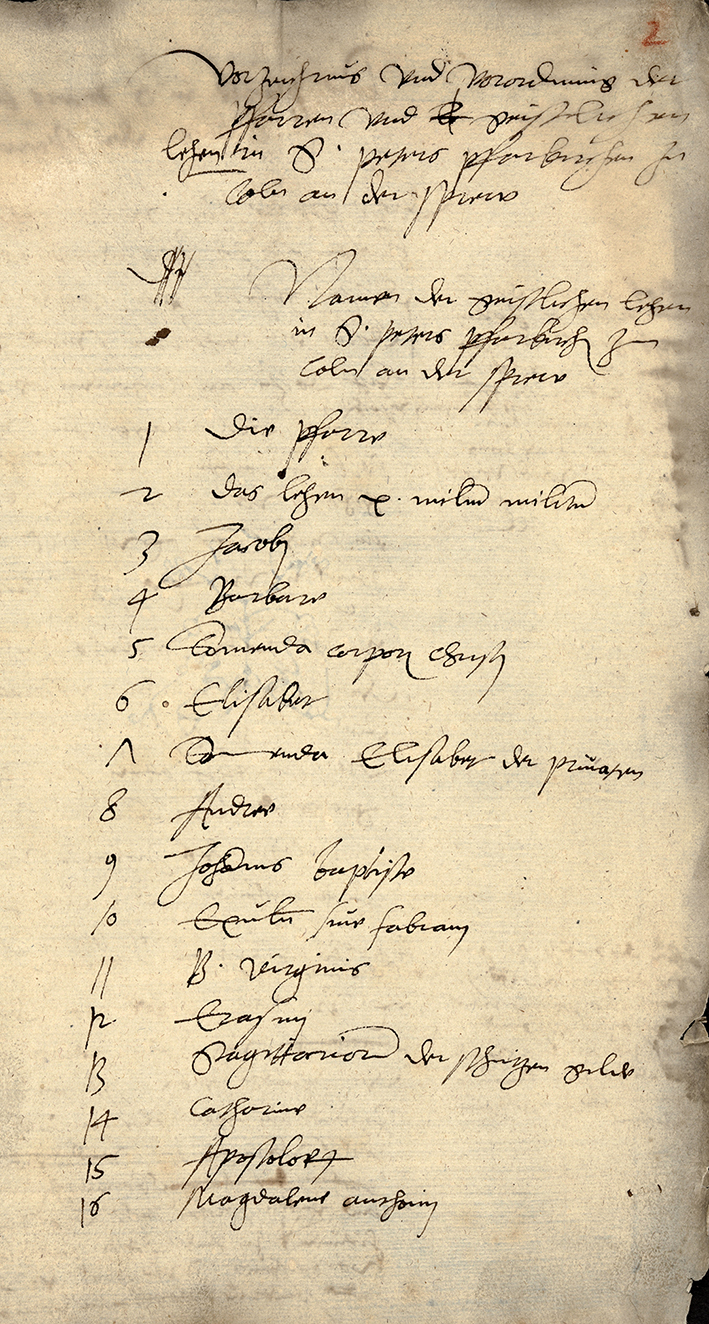

1. Die Liste der ›geistlichen Lehen‹ in der Pfarrkirche St. Petri zu Cölln an der Spree

Die kurfürstlichen Visitatoren begannen mit ihrer Tätigkeit in der Residenzstadt Cölln, wo die Kommission im Sommer 1540 mit den Ratsherren, Vertretern der Zünfte und der Gemeinde verhandelte. Das Ergebnis dokumentiert der Visitationsabschied vom 20. August 1540. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme, die mit einer Liste der einzelnen Pfründen der Cöllner Petrikirche beginnt.

In den Pfarrkirchen größerer Städte – in der Mittelmark in erster Linie Berlin-Cölln, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Spandau – gab es nicht nur einen Hauptaltar, sondern auch eine Vielzahl von Nebenaltären, teils in Kapellen (in den Seitenschiffen, am Chorumgang oder als Anbau an die Kirche), teils an Pfeilern des Kirchenschiffs. Diese Kapellen und Altäre waren im Laufe des Spätmittelalters von wohlhabenden Einzelpersonen, Familien und Bruderschaften gestiftet, baulich eingerichtet, geschmückt und mit all dem ausgestattet worden, was für den Gottesdienst erforderlich war (Altargerät, liturgische Gewänder und dergleichen); vor allem aber mit Einkünften, die zum Unterhalt von Priestern dienten, deren Aufgabe es war, regelmäßig Messen für das Seelenheil der Stifter zu zelebrieren. An den großen Stadtpfarrkirchen waren neben dem Pfarrer also noch zahlreiche weitere Geistliche tätig. Ebenso wie die Pfarre mit einer Pfründe dotiert war, deren Nutzung dem Amtsinhaber zustand, so gehörte auch zu den übrigen ›geistlichen Lehen‹ jeweils ein Kapital (›Hauptsumme‹) und/oder Grundbesitz, dessen Einkünfte (Geld und/oder Getreide) dem Besitzer des ›Lehens‹ zustanden. Nicht alle Pfründeninhaber wohnten am Ort und erfüllten ihre Verpflichtungen selbst; manche ließen sich durch andere Priester (›Offizianten‹) vertreten.

Die Überschrift der Liste lautet: Namen der geistlichen lehen in S. Peters pfarkirchen zu Coln an der Sprew. Es handelt sich bei der hier abgebildeten Seite also um ein Inhaltsverzeichnis. Für jedes einzelne der aufgelisteten ›geistlichen Lehen‹ folgen in dem Visitationsregister die Angaben von Patron/collator (das heißt Stifter beziehungsweise dessen Nachkommen oder Rechtsnachfolger; oft der Rat der Stadt), Besitzer, Eigentum und Einkünften.

1. Die pfarre

2. Das lehen X milium [=10.000] militum

3. Jacobi

4. Barbare

5. Commenda Corporis Christi

6. Elisabet

7. Commenda Elisabet der privaten

8. Andree

9. Johannis Baptiste

10. Exulum sive Fabiani [et Sebastiani]

11. B[eate] Virginis

12. Erasmi

13. Sagittariorum, der schutzen gilde

14. Catharine

15. Apostolorum

16. Magdalene, Anthonii

[17. Das lehen Nicolai]

1540 hatte die Cöllner Petrikirche neben der Pfarre noch 16 weitere Pfründen – und damit nur halb so viele wie die Berliner Nikolaikirche (33) und auch deutlich weniger als die Marienkirche (25) der viel größeren Schwesterstadt Cöllns. Das angestrebte Ziel der Visitation, möglichst alle Pfründeneinkünfte in dem sogenannten ›Gemeinen Kasten‹ zusammenzuführen, um daraus das Kirchen- und Schulpersonal der Stadt zu besolden, ließ sich nicht sofort erreichen, da auf die Rechte der Patrone Rücksicht genommen und die bisherigen Pfründeninhaber nicht entfernt wurden.

Der Rat von Cölln war – abgesehen von der Pfarrstelle der Petrikirche (Nr. 1) – Inhaber des Patronatsrechts von weiteren sechs Pfründen in dieser Kirche (Nr. 2, 3, 7–9 und 12); in zwei anderen Fällen teilte er sich dieses Recht mit dem Rat von Berlin (Nr. 17) beziehungsweise mit der Schützengilde (Nr. 13). Die Berliner Familie Reiche war Patron von zwei Cöllner Pfründen (Nr. 4 und 11). Die übrigen gehörten Zünften und Bruderschaften: den Gewandschneidern (Nr. 14), den Krämern (Nr. 16), der Fronleichnamsbruderschaft (Nr. 5), der Elendengilde (die sich um arme Fremde kümmerte, wenn diese krank wurden oder starben; Nr. 10) und dem Kaland zu Teltow (Nr. 6). Von den 17 Cöllner Pfründen waren im Sommer 1540 drei vakant (Nr. 5, 12 und 13). Das ›Lehen Apostolorum‹ (Nr. 15) war der Dechanei des kurfürstlichen Residenzstifts in der Schlosskirche inkorporiert (das heißt kirchenrechtlich ›einverleibt‹). Mindestens fünf Pfründen hatten auswärtige Besitzer; je zwei davon besaßen der Domkantor von Brandenburg an der Havel (Nr. 4 und 11) und der Oberküster der Petrikirche (Nr. 7 und 10). In ähnlicher Weise dienten Teile der Einkünfte einiger Pfründen, aber auch der Hospitaleinkünfte, der Besoldung des Schulmeisters. Um jedoch die Erträge aller Pfründen im Gemeinen Kasten zusammenfließen zu lassen, musste man entweder die bisherigen Nutznießer zum Verzicht bewegen oder ihren Tod und damit die Vakanz des ›Lehens‹ abwarten (meist wählte man diesen Weg und vermied damit Konflikte und Probleme mit der Versorgung altgedienter Priester). Ähnlich wie in Cölln regelten die Visitatoren das geistliche Leben und die kirchliche Verwaltung in den übrigen größeren Städten der Mark Brandenburg neu.

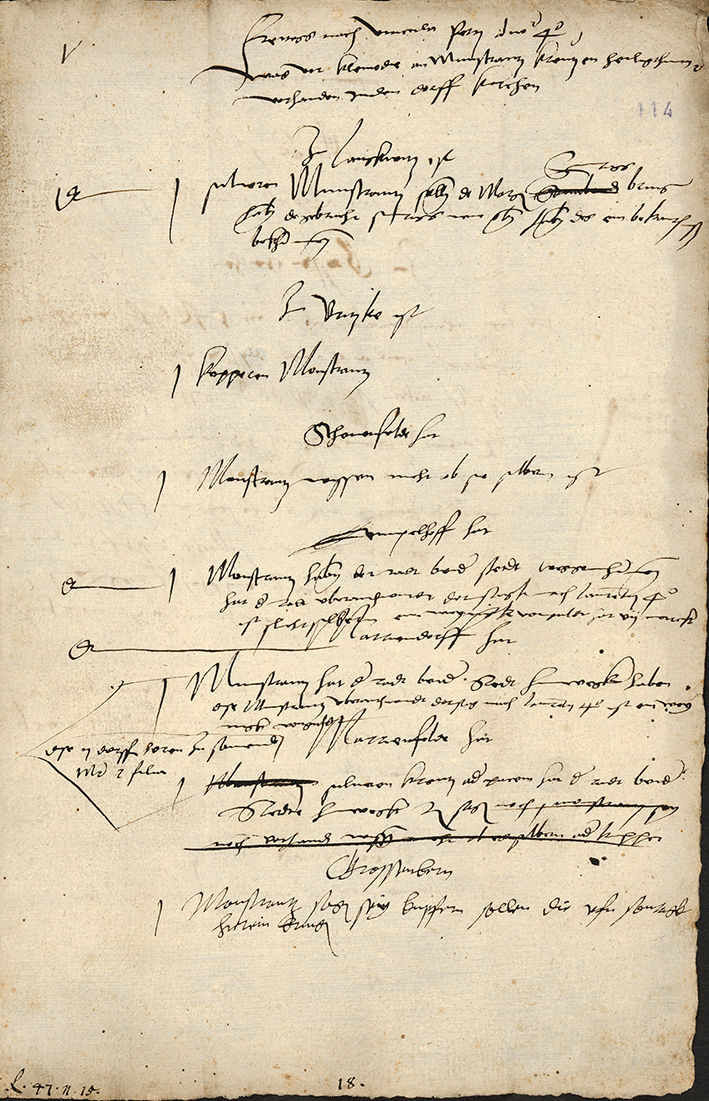

2. Die älteste Visitationsmatrikel der Teltow-Dörfer, begonnen am 6. August 1540

Das Protokoll eines unbekannten Schreibers im Dienste der kurfürstlichen Visitatoren ist datiert Freitags nach Vincula Petri anno etc. 40. Petri Kettenfeier (Vincula Petri) wurde am 1. August begangen; die Angabe des Tagesdatums unter Bezug auf Heiligenfeste hielt sich in Brandenburg noch das ganze 16. Jahrhundert hindurch. Am 6. August also begannen die Visitatoren mit der ihnen vom Kurfürsten aufgetragenen Erfassung, was vor kleinodie an munstrantz, kreutzen, heiligthumen etc. vorhanden in den dorffkirchen, auf dem Teltow. Schon am 9. August nahm der Schreiber dieselben Daten auch für eine größere Menge von Dörfern im Nieder-Barnim, also nördlich von Berlin, auf.

Zweck der Bestandsaufnahme war es, Wertgegenstände sicherzustellen, deren Verlust der Kurfürst befürchtete. Nachdem das Vordringen der Lehre Martin Luthers auch in der Mark Brandenburg zum ›Entlaufen‹ von Klosterinsassen geführt hatte, die – wie es in der kurfürstlichen Begründung der Visitation gegenüber den Landständen heißt – Kleinodien, Bargeld und rechtssichernde Urkunden hatten ›mitgehen‹ lassen, rechnete Joachim II. mit einer ähnlichen Entfremdung von Eigentum und Rechten auch durch die adligen Patrone der Dorfkirchen. Es galt die wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen des kirchlichen Lebens vor dem Zugriff der ›Junker‹ (wie sie in den Visitationsakten meistens genannt werden) zu schützen. Andererseits musste auf Befehl des Kurfürsten materiell wertvolles Kirchengerät nach Cölln gebracht und an seine ›Silberknechte‹ abgeliefert werden.

Der Schreiber erfasste – Dorf für Dorf – zunächst nur diese Wertgegenstände und registrierte anschließend deren Eingang mit einem entsprechenden Vermerk und durch ein dt (dedit, das heißt: hat abgegeben) in der Randspalte:

Zu Langkwitz [Lankwitz] ist

1 sulveren munstrantz, sollen de morgen sontags bringen [zunächst war Sonnabend vorgesehen, was dann korrigiert wurde]. Haben de gebracht suntags wie oben, haben des ein bekenthnuß [Quittung] bekhummen.

Zu Britzke [Britz] ist

1 kopperen monstrantz.

Schonenfelde [Schönefeld] hat

1 monstrantz, wyssen nicht, ob sie silbern ist [...].

In Tempelhof, Mariendorf und Marienfelde hatte der ›Rat beider Städte‹, das heißt von Berlin und Cölln, Monstranzen und ein silbernes Kreuz bereits ›weggenommen‹, lieferte die beiden Monstranzen aber am 12. August ab; beide erwiesen sich als ›ein wenig‹ vergoldet. Doch auch eine kupferne Monstranz aus Großbeeren wurde den Gemeindevertretern abgefordert. In Lichtenrade war alles gestohlen worden. Aus anderen Dörfern wurde berichtet, dass lokale ›Junker‹ die Wertgegenstände an sich genommen hatten. In Steglitz hatten die von Spiel das Kirchensilber einem Berliner Goldschmied gegeben, der eine Monstranz daraus machen sollte, aber inzwischen gestorben war; dies erforderte Nachforschungen. Aus einigen Orten wurde den Visitatoren geklagt, dass die ›Junker‹ auch Kirchenland an sich gezogen hatten; in Giesensdorf nahmen die von Britzke dem Gotteshaus Fische weg, in Lichterfelde Hühner und den Fleischzehnt. In Dahlem und Schmargendorf maßten sich die Edelleute das Präsentationsrecht an, das eigentlich dem Propst von Coswig (im heutigen Sachsen-Anhalt) zustand. Die Visitatoren begriffen schnell, dass es nicht ausreichte, nur die Wertgegenstände zu verzeichnen und ihren Verbleib zu regeln. Schon bei der Visitation der Dörfer im Nieder-Barnim notierten sie regelmäßig, wer der Inhaber des Patronatsrechtes beziehungsweise der collator war, und ob ein Filialverhältnis zu einer anderen Pfarrkirche bestand. Die Beschwerden ähnelten denen aus den Teltow-Dörfern. Hinzu kam, dass viele Pfarrkirchen Kredite ausgegeben hatten, für die sie teilweise aber die fälligen Zinsen nicht erhielten. So entwickelte sich ein regelrechter Fragenkatalog, gegliedert in die Abschnitte Pfarre – Küster – Gotteshaus/Kirche. Noch nicht in den beiden ältesten Matrikeln vom August 1540, dann jedoch regelmäßig wurde der Name des Pfarrers notiert. Eine Beurteilung seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und moralischen Qualitäten unterblieb jedoch (oder wurde zumindest nicht schriftlich festgehalten). Lediglich ein einziges Mal notierte der Matrikelschreiber, dem Abt von Lehnin als collator der Pfarrei Mühlenbeck müsse geschrieben werden, einen andern pfarrer zu setzen, der predigen kan, unde de ordenungk haltten. Abgesehen von der Zahl der Communicanten enthalten auch die späteren Matrikeln keine Angaben über das religiöse Leben in den dörflichen Gemeinden (während die Visitationsabschiede für die Städte zumindest punktuell auskunftsfreudiger sind).

Kommentierung

In vielen Fällen sind Kirchenvisitationsakten die erste und einzige schriftliche Quelle, die mittelalterliche kirchliche Einrichtungen in den Städten und Dörfern der Mark Brandenburg nennt. Ursache dafür sind einerseits die mittelalterliche ›Quellenarmut‹ dieses Gebietes, andererseits später eingetretene Quellenverluste, zum Beispiel durch Stadtbrände oder kriegerische Ereignisse.

Auch gibt es – anders als dies für andere Gegenden Deutschlands der Fall ist – kaum auswärtige Ergänzungs- oder Ersatzüberlieferung. Das wohl wichtigste spätmittelalterliche Quellencorpus dieser Art, die Registerserien des Vatikanischen Archivs, enthalten nur relativ wenige Einträge, die Personen, Kirchen und Orte der ostelbischen Gebiete der Mark Brandenburg betreffen. Das liegt unter anderem daran, dass der größte Teil der kirchlichen Einrichtungen dem Laienpatronat unterlag und dadurch vom überregionalen ›Pfründenmarkt‹ ferngehalten wurde. Pfründen und deren Ausstattung wurden in der Regel von (kirchenrechtlichen) Laien gestiftet, die beziehungsweise deren Erben als Gegenleistung Messen und Gebete für ihr Seelenheil erwarteten.

Infolge der Verbreitung reformatorischen Gedankengutes verloren diese Seelgerätstiftungen ihren Sinn. Daher versuchten Stifter beziehungsweise deren Nachkommen nun, Pfründeneinkünfte einer neuen Zweckbestimmung zuzuführen, und sie beanspruchten vielfach die Rückgabe von Wertgegenständen (wie etwa Kelchen und Monstranzen aus Edelmetall), die sie oder ihre Vorfahren geschenkt hatten.

Dem stand das kirchliche Interesse an der Wahrung ihres Eigentums und Einkommens gegenüber, das Kurfürst Joachim II. unterstützte. Er ließ daneben jedoch nicht uneigennützig Wertgegenstände aller Art und Kunstwerke aus kirchlicher Provenienz nach Cölln an der Spree in sein Schloss beziehungsweise Residenzstift bringen.

Erklärtermaßen war es das Hauptmotiv der ersten kurbrandenburgischen Kirchenvisitation, zu verhindern, dass Kirchengut abhandenkam und kirchliche Nutzungsrechte sowie Gebührenansprüche in Vergessenheit gerieten. Diesem Zweck diente eine genaue Bestandsaufnahme (die bei den späteren Visitationen fortgeschrieben wurde). Zugleich wurden Festlegungen über zukünftige Zweckbestimmungen der kirchlichen Einkünfte getroffen. Dabei gingen die Visitatoren behutsam vor. Häufig wurden Übergangsregelungen ausgehandelt: Bisherige Pfründenbesitzer behielten ihr Nutzungsrecht auf Lebenszeit. Wenn sie nicht am Ort der Pfründe residierten und ihre liturgischen Aufgaben wahrnahmen, mussten sie allerdings einen Teil der Einkünfte abtreten (das bisherige sogenannte ›Offiziantengeld‹, das sie ihrem Stellvertreter vor Ort gezahlt hatten). Universitätsbesucher durften bis zu fünf Jahre lang ihr Studium in Frankfurt (Oder) aus Pfründeneinkünften finanzieren.

Die ›geistlichen Lehen‹ wurden, gegebenenfalls nach dem Ende einer solchen Übergangsfrist, dem städtischen ›Gemeinen Kasten‹ einverleibt. Die Pfründenkumulation, das heißt die Vereinigung mehrerer kirchlicher Pfründen in einer Hand, wurde abgeschafft. Aus dem Gemeinen Kasten wurden die ›Kirchen- und Schuldiener‹ besoldet und Hospitäler unterhalten. Ein Stellenplan wurde aufgestellt und im Visitationsabschied festgeschrieben. Die Kosten für Gebäudeunterhaltung und Armenfürsorge ließen sich nicht in gleicher Weise planen beziehungsweise vorhersehen. Sie sollten aus Geld- und Sachspenden, Vermächtnissen und Almosen bestritten werden. Für die zu karitativen Zwecken benötigten Gelder wurde ein Armenkasten eingerichtet.

Widerstand gegen die kurfürstliche Neuordnung verhinderte zunächst Kirchenvisitationen in den Bistümern Havelberg und Lebus und beim Domkapitel von Brandenburg, jedoch nicht dauerhaft. In den 1550er Jahren wurde mancherorts die zuvor nicht durchgeführte erste Visitation nachgeholt. Allgemeine Visitationen wurden dann erst wieder 1574 und 1600 in Gang gesetzt, diesmal jedoch unter veränderten religionspolitischen Vorzeichen. In den Mittelpunkt der kurfürstlichen Verlautbarungen rückten nunmehr die Kontrolle und Aufrechterhaltung der lutherischen Rechtgläubigkeit in der Auseinandersetzung nicht mehr (nur) mit ›papistischen‹, sondern mehr und mehr auch mit calvinistischen ›Irrtümern‹.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Quellen

Geheimes Staatsarchiv PK [im Folgenden: GStA PK], X. HA Brandenburg, Rep. 16 Kleine Erwerbungen, Sammlung Herold, Nr. 161–163.

GStA PK, I. HA, Rep. 47 Geistliche Angelegenheiten.

GStA PK, I. HA, Rep. 99 (Ober-)Konsistorium.

Literatur

Iselin Gundermann, Kirchenregiment und Verkündigung im Jahrhundert der Reformation (1517 bis 1598), in: Gerd Heinrich (Hrsg.), Tausend Jahre Kirche in Berlin-Brandenburg, Berlin 1999, S. 147–241.

Viktor Herold, Zur ersten lutherischen Kirchenvisitation in der Mark Brandenburg, in: Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte 20 (1925), S. 5–104, 21 (1926), S. 59–128 und 22 (1927), S. 25–137.

Ders. (Hrsg.), Die brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI. und XVII. Jahrhunderts. 1. Bd.: Die Prignitz (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, Bd. 4), Berlin 1931.

Julius Müller/Adolf Parisius (Hrsg.), Die Abschiede der in den Jahren 1540–1542 in der Altmark gehaltenen ersten General-Kirchen-Visitation mit Berücksichtigung der in den Jahren 1551, 1578–79 und 1600 gehaltenen Visitationen, 2 Bde. (aus je vier Heften), Magdeburg 1889–1929.

Christiane Schuchard (Bearb.), Die brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI. und XVII. Jahrhunderts. 4. Bd.: Die Mittelmark. 1. Teil: Mittlere Mittelmark. Aus dem Nachlass von Victor Herold herausgegeben und ergänzt (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin) [in Vorbereitung].

Emil Sehling (Hrsg.), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Die Mark Brandenburg. – Die Markgrafenthümer Ober-Lausitz und Nieder-Lausitz. – Schlesien, Leipzig 1909.

Gerhard Zimmermann (Hrsg.)/Gerd Heinrich (Bearb.), Die brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 2. Bd.: Das Land Ruppin. Inspektionen Neuruppin, Wusterhausen, Gransee und Zehdenick. Aus dem Nachlaß von Victor Herold herausgegeben und bearbeitet (Veröffentlichungen der Berliner Historischen Kommission beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 6, Quellenwerke, Bd. 2), Berlin 1963.

Empfohlene Zitierweise

Christiane Schuchard, Die ältesten kurbrandenburgischen Kirchenvisitationsakten, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Kirchenvisitationsakten (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.