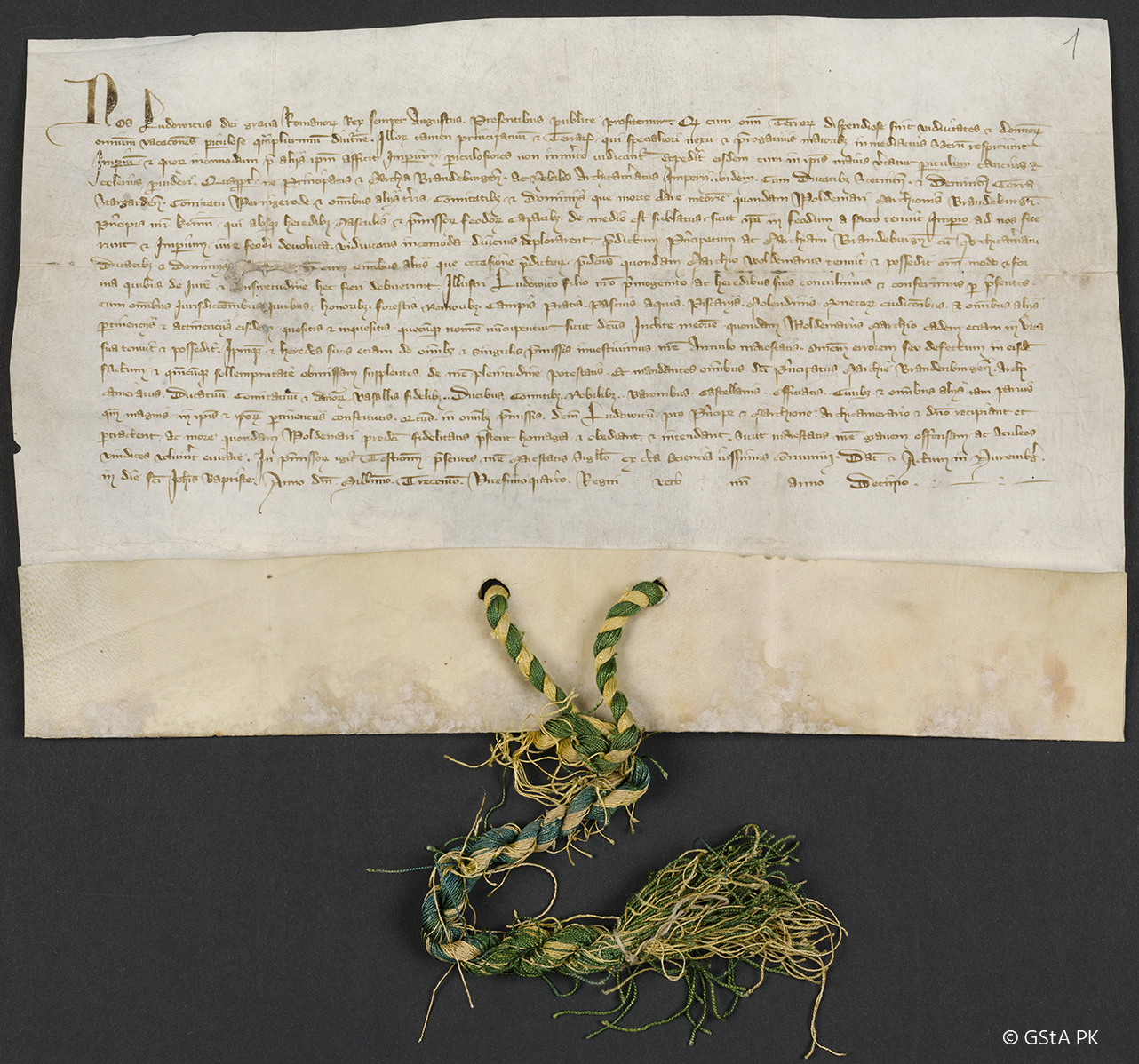

Die Belehnungsurkunde König Ludwigs IV. von 1324

Zusammenfassung

Der Übergang der Mark nach dem Aussterben der Askanier 1319 in die Hände der Wittelsbacher aus Oberbayern verlief nicht geradlinig. Die Phase der Pflegschaft Bertholds von Henneberg für den noch unmündigen ersten wittelsbachischen Markgrafen Ludwig den Brandenburger in der Zeit von 1323 bis 1327 muss von einer zweiten Phase nach 1327 unterschieden werden, die von der Erbverbrüderung mit dem angeheirateten neuen Pfleger Friedrich von Meißen und der urkundlichen Belehnung Ludwigs gekennzeichnet war. Erst 1327 begann die wittelsbachische Familienpolitik in der Mark. Die in diesem Jahr geschriebene und auf 1324 rückdatierte Belehnungsurkunde ist das Schlüsseldokument dafür.

Kontextualisierung

König Ludwig IV. belehnt seinen Sohn Ludwig mit der Mark Brandenburg und befiehlt, ihm zu huldigen (1324 Juni 24)

Michael Menzel

Die Belehnungsurkunde König Ludwigs IV. († 1347) vom 24. Juni 1324 für seinen ältesten Sohn, den wittelsbachischen Prinzen Ludwig V. von Oberbayern († 1361), besiegelte den ersten Dynastiewechsel in der brandenburgischen Geschichte. Auf die Askanier folgten die Wittelsbacher. Im Abstand von jeweils einem halben Jahrhundert kamen danach noch die Luxemburger 1373 und schließlich die Hohenzollern 1415, deren Herrschaft bis ins 20. Jahrhundert anhielt. Der erbenlose Tod des letzten askanischen Markgrafen Woldemar († 1319) hatte Nachfolgekämpfe ausgelöst. Sachsen hatte die Mittelmark und die Niederlausitz besetzt, Mecklenburg die Prignitz, pommersche Truppen hatten in der Neumark Stellung bezogen und die Braunschweiger Welfen einen Anteil um Berlin herum ins Auge gefasst. Die Auseinandersetzungen endeten 1323 mit der Einsetzung des weit entfernten jungen bayerischen Ludwig, der dadurch den Namenszusatz »der Brandenburger« erhielt.

Lange erschien es der Forschung, als habe König Ludwig die Situation genutzt, um die Mark über seinen Sohn an sich zu reißen und die wittelsbachische Hausmacht zu erweitern. Der Eindruck ändert sich, wenn man über Brandenburg hinaus die Perspektive des Reiches mit einbezieht. Für die unmittelbaren märkischen Nachbarn wurden rasch Entschädigungen gefunden, die den Frieden wiederherstellten. Das entscheidende Problem beim wittelsbachischen Zugriff war vielmehr der luxemburgische König Johann von Böhmen († 1346), der die Mark für einen seiner Söhne vereinnahmen wollte. König Ludwig hatte Johann als Bündnispartner im Kampf mit seinem habsburgischen Gegenkönig Friedrich dem Schönen († 1330) gebraucht, bis 1322 die Schlacht von Mühldorf die Entscheidung zugunsten des Bayern brachte. Jetzt konnte der Böhmenkönig, der für seine Hilfe Brandenburg als Lohn forderte, zum neuen Konkurrenten werden. Denn ein luxemburgischer Machtzuwachs in der Mark hätte eine zweite Kurstimme für Johanns Familie bedeutet. Um das zu verhindern, setzte Ludwig seinen Sohn samt einer komplizierten Vormundschaftsregierung in der Mark ein. Wäre es nur um eine wittelsbachische Hausmachterweiterung gegangen, hätte der König das schon 1319 in Angriff nehmen können oder spätestens 1322 unmittelbar nach der Schlacht von Mühldorf. Und er hätte in dieser Zeit nicht über Alternativen nachdenken müssen, nämlich über Woldemars jungen Vetter Heinrich II. von Landsberg († 1320) und Bernhard III. von Anhalt († 1348). Es dauerte bis zum April 1323, bis er sich für seinen Sohn entschied, als Johann von Böhmen ihn wegen der Mark bestürmte. Erst jetzt wurde Ludwig der Brandenburger eingesetzt. Die märkischen Stände waren nicht schwer für ihn zu gewinnen, sie waren nicht der entscheidende Punkt, um den es ging. Die spät ergriffene Gelegenheit und die nicht gerade billigen Zugeständnisse an die Nachbarn Sachsen, Mecklenburg, Pommern und Braunschweig zeigen viel mehr, dass das Augenmerk zunächst nicht auf den einheimischen Ständen und der wittelsbachischen Expansion, sondern auf der Verhinderung der Luxemburger lag. Die ganzen nächsten Jahre standen die Ambitionen Johanns von Böhmen bei der königlichen Politik in Brandenburg im Hintergrund.

Die Abwehrhaltung Ludwigs gegen Johann zeichnete sich in der Wahl und Ausstattung des ersten vormundschaftlichen Pflegers Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen († 1340) ab, den er für seinen kleinen Sohn bestellte. Berthold ließ sich nur mühsam in Ludwigs Strategie einbinden. Erst Monate nach der Schlacht von 1322, unmittelbar im Vorfeld der Entscheidung für Ludwig den Brandenburger im April 1323, näherten sie sich an, nach Jahren, in denen sich Berthold an den Habsburgern orientiert hatte. Der König baute ihn im Februar und März 1323 mit einer Fülle von Privilegien auf, er kaufte ihn geradezu mit Zahlungen und fürstlichen Würden. Auch in den folgenden Jahren empfing Berthold hohe Geldsummen und genoss finanzielle Handlungsfreiheiten, womit ihm die Rolle des brandenburgischen Pflegers regelrecht aufgedrängt wurde. Der Grund war, dass Berthold früher einmal Pfleger Johanns von Böhmen bei dessen Anfängen als König in Prag gewesen war und sich im luxemburgischen Kontext bestens auskannte. Nun sollte er in Brandenburg die antiluxemburgische Abwehr und damit die Rolle des privilegierten, hochbezahlten Gegenpols zu Johann ausüben, was ihm nicht leicht fiel.

Die Etablierung der Pflegschaft spiegelt das in allen Einzelheiten wider. Die väterliche Belehnung des kleinen Markgrafen im April 1323 geschah nur mündlich. Viel wichtiger war König Ludwig die schriftlich fixierte Rolle Bertholds, ihm galten die ersten Urkunden. Im August 1323 wurde er zum Pfleger eingesetzt, einige Monate später eröffnete ihm der König die Möglichkeit, die Ausübung der Pflegschaft delegieren zu können, falls er sich nicht direkt einbringen wolle. Ludwig band den Pfleger schriftlich, aber mit beträchtlichen Freiheiten an sich. Die urkundliche Belehnung Ludwig des Brandenburgers hatte dagegen Zeit. Sie datiert vom 24. Juni 1324. Doch die Schreiberhand der Urkunde gehörte erst in die Anfangsmonate des Jahres 1327, der Text wurde rückdatiert. Erst 1327 setzte der König seinen Sohn urkundlich ins Amt ein, im Februar 1328 erneuerte er die Belehnung als frisch gekrönter Kaiser noch einmal. Worauf es ankam, war zunächst nur das Auftreten Bertholds im Lager Ludwigs in Frontstellung zu Johann von Böhmen.

Das bedeutet, dass in den ersten vier Jahren der Wittelsbacher in Brandenburg die Hausmacht nicht im Vordergrund gestanden hat. Vielmehr sollte Berthold von Henneberg als Mandatsträger des Königs eingesetzt und aufgebaut werden; er sollte als Gegenpol der Luxemburger fungieren. Nur so erklären sich die Privilegierungen, Freiheiten und überdimensionalen Bezahlungen für ihn, die ihn in die Richtung Ludwigs drängten, was ihm aber offensichtlich nicht so sehr lag. Bertholds Herz schlug nicht für die Wittelsbacher, es blieb ein distanziertes Verhältnis zwischen ihm und seinem König. Ludwig konnte sich seiner nicht sicher sein. Er erhöhte den Einsatz, um ihn und die antiluxemburgische Konstruktion in Brandenburg zu halten. Anfang 1327 belehnte er Berthold mit Rügen; falls das nicht durchzusetzen sei, versprach er ihm ein anderes freiwerdendes Fürstentum und sagte ihm 20.000 Mark Silber zu. Gleichzeitig wiederholte er die Konzession, seine Amtsgeschäfte als Pfleger delegieren zu können, auch personelle Missgriffe sollten ihm dabei nicht angerechnet werden. Doch Berthold betrat die Mark nicht mehr und kümmerte sich auch nicht um den kleinen Markgrafen. Ludwig musste einsehen, dass der Henneberger nicht zu halten war.

Im Frühjahr 1327 fädelte er deshalb eine Alternative ein, die über seinen Schwiegersohn Markgraf Friedrich II. von Meißen († 1349) lief. Ludwig hatte Friedrich schon Jahre vorher aus der Verlobung mit einer Tochter Johanns von Böhmen abgeworben und mit einer seiner eigenen Töchter verheiratet. Zudem hatte er die Bindung Meißens an die Wittelsbacher mit Anwartschaften auf luxemburgische Lehen wie Altenburg, Zwickau und Chemnitz gefestigt. Im Frühjahr 1327 änderte Ludwig dann die Strategie in Brandenburg noch einmal völlig. Die Richtung gegen Johann von Böhmen blieb, doch die Konstruktion wurde umgebaut, jetzt rückte tatsächlich die wittelsbachische Hausmachtpolitik ins Zentrum. Ludwig der Brandenburger war noch immer nicht volljährig. Der König vereinbarte eine Erbverbrüderung zwischen seinem Sohn und seinem Meißener Schwiegersohn. Im Falle des Ablebens des kleinen Ludwigs würde Friedrich die Mark erben. Zeitgleich mit den letzten Versuchen, den Henneberger zu halten, wurde hiermit ein dynastisches Vorgehen eingeleitet.

Nicht von ungefähr fiel die Erbverbrüderung von 1327 auch zusammen mit der endlich ausgestellten Belehnungsurkunde für Ludwig den Brandenburger. Jetzt erst wurde sie wichtig. Der Wechsel von der Pflegschaft unter dem nicht mehr zu haltenden Berthold von Henneberg zur dynastischen Politik der Erbverbrüderung von Markgraf Ludwig und Friedrich von Meißen ist die Erklärung für die so späte Ausfertigung dieser Urkunde. Erst 1327 geschrieben, wurde sie auf 1324 rückdatiert, um die mündliche Belehnung von 1323 zu beglaubigen. Der Heimfall der Mark im Jahre 1319 wurde nun im Text betont, als hätte es die Besetzungsfragen um den letzten Askanier Heinrich und den aus einer Nebenlinie stammenden Bernhard III. von Anhalt und die Pflegschaft Bertholds nie gegeben. Alles wurde geradlinig auf die Hausmachterweiterung der Wittelsbacher in Brandenburg zugeschnitten. Die späte Ausstellung und die Akzentuierung des glatten askanisch-wittelsbachischen Dynastiewechsels sind ein Ausdruck von König Ludwigs Umorientierung. Die letzten Angebote an den Henneberger waren der auslaufende Strang einer Doppelstrategie des Königs. Das Ende von Bertholds Pflegschaft war nicht aufzuhalten, nur nominell blieb er noch Vormund. Stattdessen kam für ihn Friedrich von Meißen, der per Erbverbrüderung die Machtpositionen in der Mark übernahm. Mit der Eventualhuldigung der märkischen Städte, die Friedrich am 15. Juli 1327 bestätigte, war vier Monate nach den letzten Offerten an Berthold der Wechsel vollzogen. Von nun an datierte die wirkliche Wittelsbacher Hausmachtpolitik mit dem schriftlich belehnten Markgrafen Ludwig und seinem erbverbrüderten Schwager Friedrich als Pfleger.

Der Politikwechsel ist auch an den päpstlichen Reaktionen ablesbar. Die wenigen kurialen Schreiben, die auf die Brandenburger Situation Bezug nahmen, lassen genau 1327 einen neuen Duktus erkennen. Man hatte in Avignon mitbekommen, was in Brandenburg vor sich ging. 1323 kritisierte Papst Johann XXII. († 1334) lediglich die Tatsache, dass Ludwig IV. die Mark vergeben habe, obwohl ihm das als einem kirchlich unapprobierten König nicht zustehe. Er drohte ihm dafür den Bann an. Von einer Drohung gegen den kleinen Markgrafen und seinen Pfleger war nicht die Rede. Offensichtlich galt die Pflegschaft unter Berthold noch nicht als endgültige dynastische Weichenstellung. Anders war die Reaktion im Sommer 1327, der Papst griff die brandenburgische Regentschaft und den Markgrafen direkt an. Er bannte die engsten Ratgeber Ludwigs des Brandenburgers und verschonte ihn selbst vorerst nur wegen seiner Jugend. Die kuriale Reaktion entsprach damit genau dem königlichen Umschwenken in der märkischen Politik.

Friedrich und seine Leute wurden in den Jahren nach 1327 mit ähnlich vielen Privilegien bedacht wie vorher Berthold, nur dass der Meißener jetzt für eine dynastische Politik gegen Johann von Böhmen stand und nicht mehr nur für eine antiluxemburgische Statthalterschaft. Aus der Dichte der Aufwandsentschädigungen für Friedrich wird allerdings klar, dass die neue königliche Politik auch auf Schwierigkeiten stieß und dass das Vorgehen Ludwigs IV. von Friedrich militärisch durchgesetzt werden musste. Die Luxemburger versuchten nach wie vor, den Wittelsbachern entgegenzuwirken. Und der märkische Adel sah sich nicht mehr nur von einem Pfleger in wittelsbachischen Diensten regiert, sondern jetzt war mit dem urkundlich belehnten Ludwig dem Brandenburger und seinem erbverbrüderten Pfleger Friedrich von Meißen die Mark Brandenburg endgültig wittelsbachisch. Gesichert wurde das einige Zeit später noch mit der Belehnung aller oberbayerischen Wittelsbacher zur gesamten Hand.

Transkription

Die Transkription aus Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Bd. 5, bearb. von Jakob Schwalm, Hannover 1911–1913 [ND 1981], S. 776, Nr. 938 finden Sie hier.

Übersetzung

Übersetzung (Michael Menzel)

1324 Juni 24

Wir Ludwig von Gottes Gnaden allzeit erhabener König verkünden hiermit öffentlich, da es für alle Länder schädlich ist, verwaist zu sein, und gefährlich, je länger sie ohne Herren sind, und dies bei den Fürstentümern und Ländern zu Recht als umso bedrohlicher eingeschätzt wird, die mit dem Heiligen Reich in besonderer Beziehung und durch großen Vorrang verbunden sind und deren Gefährdung vor allem auf das Reich zurückwirkt, dass es sich bei ihnen empfiehlt, um größeres Ungemach abzuwenden, behutsam und schnell für sie zu sorgen. Damit das Fürstentum und die Mark Brandenburg sowie das edle Erzkämmereramt des Reiches dort mit den Herzogtümern Stettin und Demmin, dem Land Stargard, der Grafschaft Wernigerode und allen anderen Ländern, Grafschaften und Herrschaften, die nach dem Tod des brandenburgischen Markgrafen Woldemar ruhmreichen Angedenkens, unseres liebsten Fürsten, der ohne männliche Erben und Erbberechtigte der genannten Lehen aus der Mitte gerissen wurde, so wie er sie alle als Reichslehen innehatte und sie an uns und das Reich nach Lehenrecht heimfielen, unter der Nichtbesetzung nicht länger leiden, übertragen wir das genannte Fürstentum und die Mark Brandenburg mit dem Erzkämmereramt, den genannten Herzogtümern und Herrschaften und allem, was der genannte Markgraf Woldemar damit verbunden innehatte und besaß, in all der Weise und Form, die nach Recht und Gewohnheit geboten sind, hiermit unserem erstgeborenen Sohn Ludwig und seinen Erben mit allen Gerichtsrechten, Rechten, Ehren, Forsten, Gehölzen, Feldern, Wiesen, Weiden, Gewässern, Fischereien, Mühlen, Münzstätten und allem Betreff und Zubehör, nachgewiesen oder nicht, wie auch immer genannt, so wie sie Markgraf Woldemar ruhmreichen Angedenkens in seinem Leben innehatte und besaß, und setzen ihn und seine Erben in alles Genannte mittels unseres Majestätsringes ein. Wir erklären aus unserer Machtvollkommenheit alle Irrtümer oder Mängel daran für nichtig und alle unterlassene Form für erfüllt und befehlen allen getreuen Vasallen, Herzögen, Grafen, Edlen, Baronen, Burgmannen, Amtleuten, Bürgern und allen Geringen und Großen des Fürstentums der Mark Brandenburg, des Erzkämmereramtes, der Herzogtümer, Grafschaften, Herrschaften und zugehörigen Gebiete, genannten Ludwig als Fürsten, Markgrafen, Erzkämmerer und Herrn anzunehmen und zu behandeln und ihm wie dem genannten Woldemar den Huldigungseid zu leisten, zu gehorchen und ergeben zu sein, soweit sie die schwere Ungnade unserer Majestät und die Schärfen der Strafe vermeiden wollen. Zum Zeugnis des Gesagten befehlen wir aus fester Überzeugung, alles mit unsem Majestätssiegel zu bekräftigen.

Gegeben und geschehen zu Nürnberg am Tag Johannes des Täufers, im Jahre des Herrn 1324, im zehnten Jahr unseres Königtums.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Editionen und Regesten

Regesta imperii inde ab anno MCCCXIIII usque ad annum MCCCXLVII. Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Baiern, König Friedrich des Schönen und König Johanns von Böhmen, bearb. von Johann Friedrich Böhmer, Frankfurt 1839, S. 42, Nr. 727.

Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern (1314–1347), Bd. 7, bearb. von Michael Menzel, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 94, Nr. 214.

Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Bd. 5, bearb. von Jakob Schwalm, Hannover 1911–1913 [ND 1981], S. 776, Nr. 938.

Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern (1314–1347), Bd. 8, bearb. von Johannes Wetzel, Köln/Weimar/Wien 2008, S. 43, Nr. 99.

Literatur

Helmut Assing, Die Landesherrschaft der Askanier, Wittelsbacher und Luxemburger (Mitte des 12. bis Anfang des 15. Jahrhunderts), in: Ingo Materna/Wolfgang Ribbe (Hrsg.), Brandenburgische Geschichte, Berlin 1995, S. 85–168.

Julius Heidemann, Graf Berthold VII. von Henneberg als Verweser der Mark Brandenburg von 1323 bis 1330, in: Forschungen zur Deutschen Geschichte 17 (1877), S. 107–161.

Woldemar Lippert, Markgraf Ludwig der Aeltere von Brandenburg und Markgraf Friedrich der Ernste von Meißen, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 5 (1892), S. 208–218.

Michael Menzel, Die Wittelsbacher Hausmachterweiterungen in Brandenburg, Tirol und Holland, in: Deutsches Archiv 61 (2005), S. 103–159.

Gustav Salchow, Der Übergang der Mark Brandenburg an das Haus Wittelsbach, Halle a. d. Saale.

Helmut Schmidbauer, Herzog Ludwig V. von Bayern (1315–1361). Anmerkungen zu seiner Biographie, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 55 (1992), S. 77–87.

Ernst Schubert, Berthold VII. (der Weise) von Henneberg, in: Gerhard Pfeiffer/Alfred Wendehorst (Hrsg.), Fränkische Lebensbilder, Bd. 5 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, VII, A, Bd. 5), Würzburg/Neustadt a. d. Aisch 1973, S. 1–22.

Friedrich Wilhelm Taube, Ludwig der Aeltere als Markgraf von Brandenburg (1323–1351) (Historische Studien, Bd. 18), Berlin 1900 [ND 1965].

Empfohlene Zitierweise

Michael Menzel, Die Belehnungsurkunde König Ludwigs IV. von 1324, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Belehnung-1324 (zuletzt abgerufen TT.MM.JJJJ). Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.