Privileg Markgraf Johanns I. von Brandenburg für Frankfurt (Oder) von 1253

Zusammenfassung

Frankfurt (Oder) bietet ein Beispiel für die Gründung von Städten, die das unter den brandenburgischen Markgrafen Johann I. und Otto III. (1220–1267) im Ausbau befindliche Land vor allem wirtschaftlich erfassen sollten. In diesem Fall ging es um das von den Markgrafen kurz zuvor erworbene, bislang polnisch-schlesische Land Lebus beiderseits der Oder. Die Gründungsurkunde Markgraf Johanns von 1253 bildete die rechtliche Grundlage dafür, dass unter der Leitung eines vom Markgrafen beauftragten Lokators (Siedlungsunternehmers) im Anschluss an einen wenig älteren Marktort eine geschlossene Bürgerstadt (civitas) errichtet wurde. Mit maßgeblicher kaufmännischer Beteiligung entstand eine Stadt in Form einer bürgerlichen ›Großburg‹, die eine herrschaftliche Burg entbehrlich machte. Zu ihr gehörten Haus- und Hofstätten sowie ein Marktplatz mit Kaufhaus innerhalb der Stadt; vermessene Ackerhufen lagen außerhalb ihrer Befestigung. Das übertragene Berliner Stadtrecht bildete den Rahmen für die Selbstbestimmung der Stadt mit vertragsfähiger Gemeinde und eigenem Stadtsiegel. Die Urkunde lässt zugleich den fortgeschrittenen Stand der Entwicklung der Stadt Berlin erkennen, für deren Anfänge schriftliche Zeugnisse fehlen. Berlin – erstmals 1244 als civitas urkundlich bezeugt – diente bereits 1253 als Vorbild für Frankfurt.

Kontextualisierung

Das Privileg Markgraf Johanns I. von Brandenburg für Frankfurt (Oder) von 1253

Winfried Schich

Zur Überlieferung und zum Inhalt der Urkunde

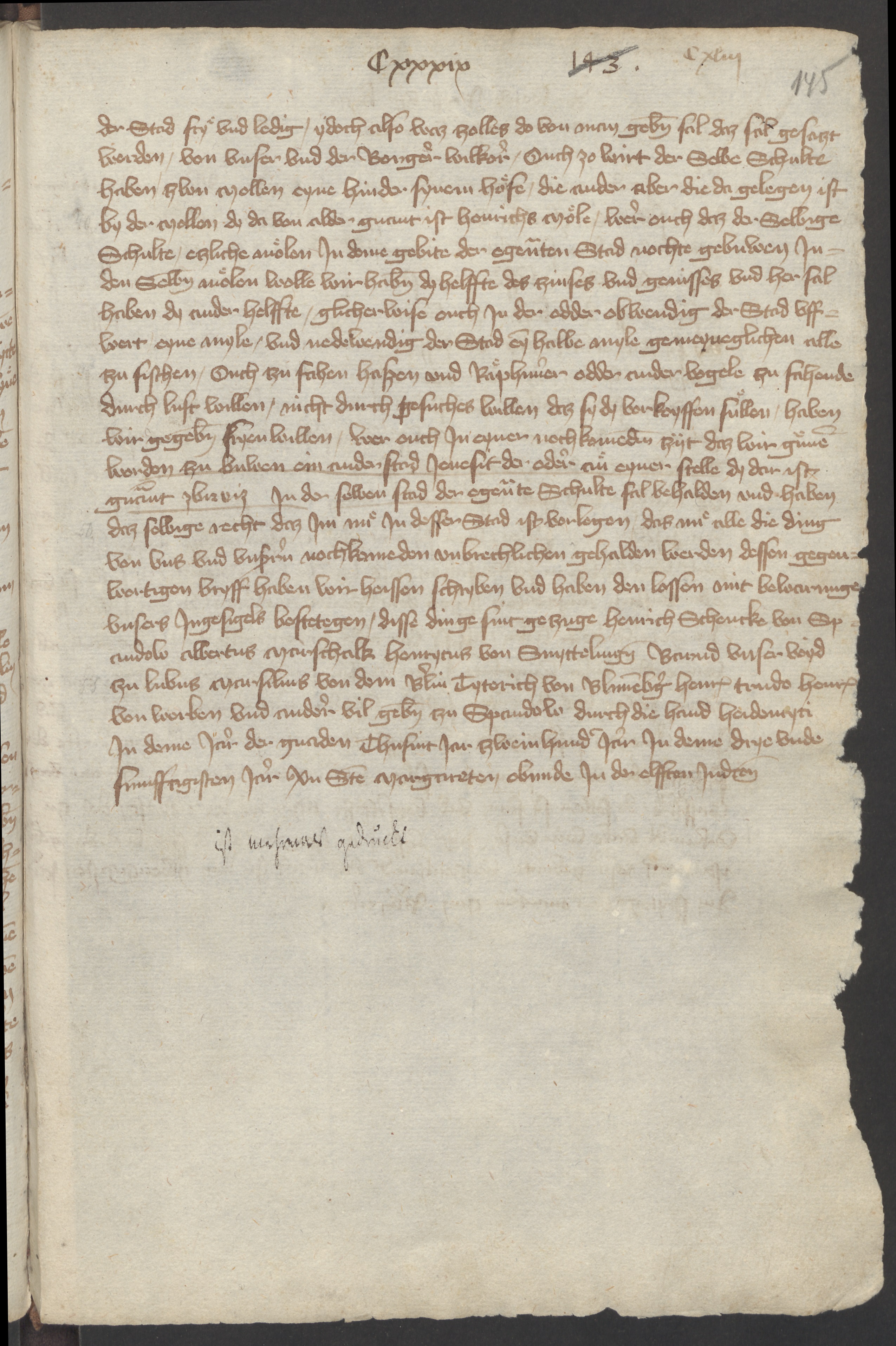

Der Wortlaut der Urkunde von 1253 liegt in zweifacher Überlieferung vor: in einer lateinischen Fassung in einem Transsumpt Markgraf Hermanns von Brandenburg vom 2. August 1307 mit Abschrift des Textes und angefügter Bestätigung sowie in einer deutschen Übersetzung im Lehnskopiar Kurfürst Friedrichs I. von 1411–1424.[1] Der Text ist in beiden Fassungen in großen Teilen identisch, doch gibt es auch eine Reihe von Abweichungen, sowohl im Wortlaut als auch im Inhalt und sogar im Tagesdatum: in der deutschen Fassung der Vorabend von Sankt Margareten (12. Juli), in der lateinischen der Folgetag (14. Juli) dieses Festtages.[2]

Infolge dieser Abweichungen geht der überwiegende Teil der Forschung davon aus, dass 1253 zwei markgräfliche Urkunden weitgehend gleichen Inhalts ausgestellt wurden, von denen die eine für den Lokator, die andere für die Stadt bestimmt war.[3] Bei der Lokation, das heißt bei der Gründung und Privilegierung einer Stadt, wurden in der Regel drei ›Parteien‹ in einer Urkunde berücksichtigt: der Stadtherr, der von ihm mit der Anlage der Stadt und ihrer Besetzung (=locatio) mit Siedlern betraute Lokator, der üblicherweise das Amt des Schultheißen erhielt, und die Stadtgemeinde.

Einwände gegen die Echtheit des Textes von 1253 in der lateinischen Urkunde hatte Hermann Krabbo vorgebracht.[4] Seiner Ansicht nach hätten Lokator und Stadt jeweils ein Exemplar mit demselben Text erhalten, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigte. Dies sei der in deutscher Übersetzung überlieferte, der für die Stadt bestimmte sei in der vorliegenden Form verfälscht worden. Bevor die Stadt den Text ihres Exemplars 1307 dem Markgrafen zur Bestätigung vorgelegt habe, seien in ihm einerseits die Rechte des Lokators als nicht mehr zeitgemäß getilgt, und andererseits sei er um eigene Rechte erweitert worden, die die Stadt innerhalb des vergangenen etwa halben Jahrhunderts zusätzlich erworben oder sich durch Gewohnheit angeeignet hatte. Im Folgenden soll zunächst auf den in deutscher Übersetzung vorliegenden umfangreicheren Text (siehe Abbildung) unter Berücksichtigung der entsprechenden Passagen im lateinischen eingegangen werden.

Am Anfang der Darlegung des Rechtsgeschäfts teilte der Markgraf mit, dass er seinem Getreuen Gottfried von Herzberg die Stadt Frankfurt zum Aufbau übergeben habe. Die ergänzende Bestimmung, dass dieser den dritten Teil der dem Markgrafen von den Baustätten und den Hufen zustehenden Zinsen sowie von den Gerichtseinkünften erhalten sollte, fehlt im lateinischen Text. Die Zahl der Hufen von Weiden und Äckern wurde mit 124 festgesetzt. Dabei handelt es sich um die vermessenen Wirtschaftsflächen innerhalb der städtischen Gemarkung. Von den Ackerhufen verlangte der Markgraf als Jahreszins jeweils einen Vierdung, das heißt eine viertel Mark. Hinsichtlich der Zahl der Ackerhufen weichen beide Texte voneinander ab: 124 im deutschen, 104 im lateinischen. Aus dem deutschen Text kann man schließen, dass der angegebene Zins für diejenigen der 124 Hufen gelten sollte, die unter den Pflug genommen wurden. Die Herkunft der Zahl von 104 Ackerhufen im überlieferten lateinischen Text aus dem Jahr 1307 ist nicht eindeutig zu klären. Sie muss nicht unbedingt aus der städtischen Urkunde von 1253 übernommen worden sein. Sie kann etwa auch in einem Abschreibfehler (versehentliches Auslassen des Wortes viginti (= 20) oder in einer bewussten Reduzierung der zinspflichtigen Ackerhufen begründet sein. Der Zeitraum der Steuerfreiheit wurde mit sieben Jahren festgesetzt, gerechnet vom nächsten Martinstag (11. November 1253) an. Erst mit dem Beginn der schuldigen Abgaben sollte das Stadtrecht gelten, das Frankfurt von der Stadt Berlin übernehmen durfte. Eine nächst den Äckern gelegene Wiese und ein Werder sollten als Allmende genutzt werden.

Es folgen Bestimmungen zur Regelung und Förderung des Handels- und Marktverkehrs. Nahmarktprodukte unterhalb einer bestimmten Kaufsumme und solche für den täglichen Bedarf blieben zollfrei, ebenso der Kauf en détail von Handelswaren, die in die Stadt gebracht wurden. Das Kaufhaus und sonstige notwendige Bauten auf dem Markt der Stadt sollten zu deren Nutzen errichtet werden, doch behielt sich der Markgraf von den einzelnen Ständen im Kaufhaus, auf dem Markt und auch auf den Jahrmärkten einen Zins von jeweils drei Pfennigen vor, von denen wiederum dem Lokator ein Pfennig zustand. Wenn die Bürger eine Brücke (über die Oder) mit eigener Arbeit und auf eigene Kosten bauen würden, überließe der Markgraf sie ihnen zur freien Verfügung. Die Zollsätze sollten von Markgraf und Bürgern einvernehmlich festgesetzt werden.

Allein in der deutschen Fassung folgen die Rechte des Lokators an den (Wasser-)Mühlen. Er erhielt zwei von drei bereits bestehenden Mühlen, von denen die eine hinter seinem Hof stand. Von weiteren Mühlen, die er im Stadtgebiet errichten würde, stand dem Markgrafen die Hälfte des Gewinns zu.

In beiden Fassungen gab der Markgraf allen Frankfurter Bürgern die Erlaubnis, in beziehungsweise an der Oder oberhalb der Stadt eine Meile, unterhalb eine halbe Meile zu fischen, Hasen sowie Rebhühner und andere Vögel zu fangen, dies aber nur zur eigenen Nutzung, nicht um sie des Gewinns wegen zu verkaufen.

Abschließend wies der Markgraf darauf hin, dass er an einem Platz Zliwitz (Zlirviz oder Zbirviz? [schwer lesbar])[5] jenseits der Oder die Gründung einer weiteren Stadt ins Auge fasste. In ihr sollte der Frankfurter Schultheiß dasselbe Recht haben wie in Frankfurt.

Der Inhalt der in deutscher Übersetzung vorliegenden Urkunde gibt zu keinerlei Bedenken Anlass. Er entspricht dem anderer markgräflicher Lokationsurkunden: von der Beauftragung des Lokators mit dem Aufbau der Stadt bis zur Verleihung des Stadtrechts.[6] Nicht nur beim Stadtrecht, sondern auch bei der Hufenzahl diente Berlin für Frankfurt als Vorbild. Berlin besaß 120 Hufen, Frankfurt erhielt 124. Die vier zusätzlichen Hufen bildeten in dieser Zeit hier die übliche Ausstattung für die lokale Pfarrkirche. Landwirtschaftliche Betätigung wurde über Handel und Handwerk hinaus in die Stadt integriert, um ihre Wirtschafts- und Wehrkraft zu stärken. Die Stadt bildete eine bürgerliche ›Großburg‹, die einschließlich ihrer Befestigung im Wesentlichen von ihren wirtschaftlich aktiven Bewohnern gebaut, unterhalten und verteidigt wurde. Dies machte eine herrschaftliche Burg mit einer speziellen Besatzung entbehrlich.

Die Abweichungen zwischen beiden überlieferten Texten von der Invocatio am Anfang bis zur Datierung am Schluss sprechen für die Ausfertigung von zwei Urkunden für zwei unterschiedliche Empfänger. Trotz der heute weit verbreiteten Ansicht von der Echtheit auch des für die Stadt bestimmten lateinischen Textes bleiben Bedenken bestehen.[7] Man muss mit der Möglichkeit rechnen, dass es sich bei den zusätzlichen Besitzungen und Rechten der Stadt um solche handelte, die dieser nach 1253 zugewachsen waren und die sie sich 1307 von Markgraf Herrmann bestätigen ließ. Es betrifft folgende drei Passagen, die in der deutschen Übersetzung fehlen.

Zwischen der Zahl der Hufen der Frankfurter Äcker sowie der benachbarten Wiese und Insel findet sich der Passus, dass Markgraf Johann der Stadt zusätzlich 60 Hufen auf dem jenseitigen Ufer der Oder gab, von denen, soweit sie bebaut wurden, ebenfalls jährlich ein Vierdung entrichtet werden sollte, sobald die Freijahre endeten. Man darf vermuten, dass die 60 Hufen ursprünglich als agrarische Ausstattung der Stadt vorgesehen waren, deren Bau auf dem rechten Oderufer erfolgen sollte. Nachdem die Planung nicht in die Tat umgesetzt worden war, wurden die 60 Hufen ›frei‹, konnten der Frankfurter Gemarkung zugeschlagen und so in der Urkunde von 1307 bestätigt werden. Es ist nur schwer vorstellbar, dass der Markgraf innerhalb von zwei Tagen seine Meinung über die Zuordnung dieser Hufen zugunsten der Stadt Frankfurt geändert hat, ohne sein Vorhaben der Gründung der zweiten Stadt aufzugeben, denn dieses erscheint in beiden Fassungen. Die Ausstattung mit Hufen war in dieser Zeit selbstverständlicher Bestandteil der markgräflichen Stadtgründungen.

Auf die Festsetzung der Gebühr für die Marktstände folgt im lateinischen Text das Gebot, dass dies auch für den Markt bei Sankt Nikolai gelten soll. Daraus hat die Forschung einen deutschrechtlichen kaufmännisch-gewerblichen Marktort (villa forensis/fori) mit einer Nikolaikirche erschlossen, der nach lokalem Marktrecht (ius fori), einer Frühform des Stadtrechts, mit eingeschränkter Selbstverwaltung unter einem Schultheißen organisiert war.[8] Er könnte von Herzog Heinrich dem Bärtigen von Schlesien (1201–1238) vor allem für deutsche Zuwanderer gegründet worden sein. 1253 wurde die rechtliche Grundlage für die Errichtung einer neuen Stadt (civitas) mit voll ausgebildetem Stadtrecht und umfassender kommunaler Selbstbestimmung geschaffen. Diese erhielt baulich einen neuen Marktplatz, auf dem ein Kaufhaus und weitere Verkaufsstätten und neben dem die neue Stadtpfarrkirche Sankt Marien errichtet wurden. Man darf davon ausgehen, dass die für dieses forum gefundenen Regelungen auch für den Markt in der Nikolaisiedlung gelten sollten, die in die neue Stadt einbezogen wurde. Dies spricht dafür, dass der fragliche Passus zum Text von 1253 gehörte. Andernfalls müsste man annehmen, dass auf dem alten Markt nach 1253 gewisse abweichende Rechte, etwa des Schultheißen, oder Gewohnheiten fortbestanden, die die Stadt 1307 abgestellt haben wollte.

Markgraf Johann hat also die civitas Frankfurt nicht ›auf der grünen Wiese‹ gegründet, sondern im Anschluss an einen bereits bestehenden nichtagrarischen Siedlungskomplex mit Markt, Kirche, Mühlen und Schultheißenhof. Die Mühlen standen ebenso wie der Schultheißenhof nördlich der Nikolaisiedlung am Klinke-Fließ, das sich von der Höhe herab in die Oder ergoss.[9] Mit der Privilegierung wurde die Stadtentwicklung 1253 auf eine neue Grundlage gestellt, indem die institutionelle Bürgerstadt mit einer vertragsfähigen Gemeinde mit eigenem Stadtsiegel gegründet wurde.

Der Markgraf plante sogar eine Doppelstadt beiderseits des großen Flusses, wie sie in den entwickelten Zentren der Mark, nämlich in Brandenburg (Alt- und Neustadt) und Berlin-Cölln, bereits bestand. Doch der Plan wurde nicht in die Tat umgesetzt. Eine Stadt auf dem östlichen Oderufer entstand erst Jahrhunderte später auf der Grundlage völlig neuer Voraussetzungen, nachdem die unselbstständige Frankfurter Dammvorstadt in S?ubice umbenannt worden war. Mit der polnischen Stadt S?ubice wurde der 1253 bezeugte slawische Örtlichkeitsname Zliwitz nach etwa 700 Jahren wieder aufgenommen.

Auf die Zollregelung folgt im lateinischen Text die Bestätigung des Rechts der ›Niederlage‹, mit dem bereits vor 1253 der Marktort ausgestattet gewesen sein müsste, denn er sollte ›bleiben‹ und nicht verlegt werden. Zum üblichen Bestandteil der Lokationsprivilegien gehörte der Stapelzwang für Handelswaren durchreisender Kaufleute nicht. Das Frankfurter Vorbild Berlin erreichte die Bestätigung der Niederlage nicht vor 1298.[10]

Nach all dem bleiben Zweifel daran, ob der gesamte aus dem Jahr 1307 überlieferte Text dem Wortlaut der 1253 für die Stadt ausgestellten Urkunde entspricht. Wenn man trotz der Bedenken den gesamten lateinischen Text einer echten Urkunde von 1253 zuordnen will, so muss man den Einfluss der Kaufleute auf ihn als ausschlaggebend betrachten.

Die Expansion der brandenburgischen Markgrafen und die Gründung der neuen Stadt an der Oder

Die Gründung und Privilegierung der Stadt Frankfurt nach dem Vorbild von Berlin gehören zu den Stadtgründungsvorgängen unter den Markgrafen Johann I. und Otto III. (1220–1267), die in schriftlichen Quellen gut dokumentiert sind. Die Brüder gehörten zu den Fürsten, die die Gründung von Städten als wichtiges Mittel zur Festigung und Ausweitung ihrer territorialen Herrschaft nutzten.[11] Die um 1280 verfasste Chronik der brandenburgischen Markgrafen hebt als herausragende Taten Johanns und Ottos hervor: »Sie erwarben von dem Fürsten Barnim (von Pommern) die Länder Barnim und Teltow und viele andere, kauften das Uckerland bis zur Welse […], bauten Berlin, Strausberg, Frankfurt, Angermünde, Stolpe, Liebenwalde, Stargard, Neubrandenburg und viele andere Orte, verwandelten Wüsteneien in Äcker und gewannen so Überfluss an allen Gütern.«[12] Es wird deutlich, dass das Land ausgebaut und über die Städte wirtschaftlich erfasst wurde. Die namentlich aufgeführten Städte liegen mit einer Ausnahme nördlich beziehungsweise nordöstlich von Berlin in den Landschaften Barnim, Uckermark und Stargard. Dies war im 13. Jahrhundert die Hauptrichtung der askanischen Expansion vom Havelland aus.

Die Ausnahme bildet Frankfurt. Der Ort lag in dem ursprünglich polnischen Land Lebus, das sich beiderseits der Oder erstreckte und nach dem gleichnamigen Hauptort (nördlich von Frankfurt) benannt wurde.[13] Dieser vereinigte in sich Burg, Bischofssitz und städtische Siedlung. Der schlesische Herzog Heinrich der Bärtige hatte im westlich der Oder gelegenen Teil in den 1220er Jahren einen weitreichenden Landesausbau vor allem mit deutschen Neusiedlern eingeleitet, zu dem er als Siedlungsträger schlesische Klöster mit den Zisterzen Leubus (Lubi??) und Trebnitz (Trzebnica) an der Spitze heranzog. Dazu gehörte auch die Gründung eines Leubuser Marktortes, aus dem die Stadt Müncheberg hervorging.

Das Land Lebus war bald von Westen her dem Expansionsdruck der Erzbischöfe von Magdeburg, der Markgrafen der Lausitz und derjenigen von Brandenburg ausgesetzt. Eine Gelegenheit zum Vordringen boten ihnen innerschlesische Auseinandersetzungen, in denen die beteiligten Herzöge jeweils Unterstützung bei ihren westlichen Nachbarn suchten. Kurz nachdem 1249 der Erzbischof von Magdeburg die Hälfte des Landes Lebus von Herzog Boles?aw erhalten hatte, gewannen auch die Markgrafen von Brandenburg Anteil an diesem Land. 1252/53 teilten die Markgrafen und der Erzbischof das Land Lebus. Bereits im Jahr 1253 leitete Markgraf Johann in seinem Landesteil den Aufbau der neuen Stadt Frankfurt ein. Frankfurt sollte im neuen markgräflichen Land vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht die zentrale Funktion übernehmen. Bereits für den Vorgängerort war offenbar dieser Platz ausgesucht worden, weil die natürlichen Voraussetzungen für die Flussüberquerung bei Frankfurt günstiger waren als bei Lebus.

Der Marktort war vermutlich zunächst stark nach Südwesten hin orientiert, nämlich auf die von Frankfurt am Main aus nach Osten gerichtete Franken- oder Hohe Straße, die über Leipzig, Erfurt und Görlitz nach Breslau verlief.[14] Von ihr zweigte in Leipzig eine Fernstraße ab, die über Torgau an der Elbe, Herzberg an der Schwarzen Elster und Luckau, das wirtschaftliche Zentrum der (Nieder-)Lausitz, nach Frankfurt (Oder) führte. So lässt sich wohl auch die Wahl des Ortsnamens an der Oder erklären. Der Herkunftsname von Herzberg des Lokators und Schultheißen, der 1253 bereits einen Hof neben dem Marktort besaß, weist in dieselbe Richtung.

Erst zur Zeit der Privilegierung der neuen Stadt wird 1253 der Anschluss von Frankfurt an die Mittelmark mit der Hauptstadt Berlin im Westen stärker deutlich. Marsilius, der Schultheiß von Berlin, und Dietrich von Blumberg, einem Städtchen an der Fernstraße von Berlin über den Barnim nach Oderberg, waren bei der Ausstellung der Urkunde anwesend. Es drängt sich die Vermutung auf, dass beide Zeugen als Kaufleute im Fernhandel engagiert waren, darunter zur und auf der Oder, anfangs über Oderberg, dann zusätzlich über Frankfurt.

Über Frankfurt sollte das Land beiderseits der Oder an den Nord-Süd-Fernhandel auf dem Wasser- und Landweg angeschlossen sowie der Landverkehr in west-östlicher Richtung gefördert werden. Die Stadt erhielt die gleiche Funktion für das Land beiderseits der Oder, wie die Doppelstadt Berlin-Cölln sie für Barnim und Teltow beiderseits der Spree bereits wahrnahm. Damit hängen der Bau der Oderbrücke und das Vorhaben der Gründung eines städtischen Brückenkopfes am Platz Zliwitz auf dem gegenüberliegenden Ufer zusammen.

Die enge Bindung Frankfurts an Berlin wird aus dem Brief deutlich, den die Berliner Ratmannen bald nach der Privilegierung an die Frankfurter schickten.[15] In ihm teilten sie Einzelheiten über die Anwendung der Selbstverwaltung nach dem in Berlin geltenden Stadtrecht, vor allem im Bereich von Handel und Gewerbe, mit, wie sie selbst es von den Brandenburgern übernommen hatten.

Die Planung der neuen Stadt und deren Umsetzung sind nur im Zusammenwirken von Markgraf, Lokator und Bürgern vorstellbar. Ein Teil der Bürger und wohl auch der Lokator-Schultheiß dürften schon in oder bei der städtischen Vorgängersiedlung ansässig gewesen, neue Bürger bald hinzugekommen sein. Die Bürger mit den Kaufleuten an der Spitze müssen tat- und kapitalkräftig genug gewesen sein, dass sie nicht nur ihre privaten, sondern auch die öffentlichen Bauten mit eigener Hände Arbeit und auf eigene Kosten erstellen konnten. Dies gilt neben der neuen Pfarrkirche auch für die unbedingt erforderliche Befestigung der Stadt, die dem archäologischen Befund zufolge anfangs aus Wall, Graben und Palisaden bestand.[16] Ihr Bau wird in der Urkunde nicht erwähnt, anders als Kaufhaus und Oderbrücke, von denen der Markgraf Abgaben verlangte. Mit der neuen Stadt an der Oder gewann der Markgraf 1253 zugleich ein wichtiges Sprungbrett für das weitere Vordringen über die Oder nach Osten.

[1] Die lateinische Urkunde von 1307 ist Kriegsverlust. Zur Überlieferung: Hermann Krabbo, Die Stadtgründungen der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220–1267), in: Archiv für Urkundenforschung 4 (1912), S. 255–290, hier 273–277; Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, bearb. von Hermann Krabbo/Georg Winter, Berlin 1955, Nr. 766 (1253) und 2027 (1307) [im Folgenden: Regesten]; zuletzt Monika Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder) im 13. und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Bevölkerungsstruktur und Siedlungsentwicklung (Frankfurter Jahrbuch 2008/09), Frankfurt (Oder) 2008, S. 105–112.

[2] Druck beider Fassungen jeweils mit hochdeutscher Übersetzung in: Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, T. 1: Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste, hrsg. von Herbert Helbig/Lorenz Weinrich (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 26a), 3. verb. Aufl., Darmstadt 1984, S. 242–251 Nr. 60.

[3] Zum Forschungsstand jetzt vor allem Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder), S. 111–120.

[4] Krabbo, Die Stadtgründungen, S. 273–277; Regesten, Nr. 766.

[5] Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder), S. 343 Anm. 47.

[6] Vgl. die Übersicht bei Krabbo, Die Stadtgründungen, nach S. 272.

[7] Auch nach der umfassenden und sorgfältigen Untersuchung von Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder), S. 105–120.

[8] Friedrich Schilling, Die erste Einwanderung und Ansiedlung von Deutschen in Frankfurt a. d. Oder, Frankfurt (Oder) 1926, S. 65–91; Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder), S. 121–158; Winfried Schich, Von Frankfurt an der Oder nach Landsberg an der Warthe. Die Anfänge der markgräflichen Stadtgründungen in der Neumark unter Johann I. und Otto III., in: Klaus Neitmann (Hrsg.), Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark (Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 14), Berlin 2015, S. 183–211, hier 188f. (mit weiterer Literatur).

[9] Schilling, Die erste Einwanderung, S. 33–43.

[10] Vgl. Winfried Schich, Die Gründungsurkunde für Landsberg an der Warthe von 1257, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, S. 5f. [abgerufen am: 26. Juni 2017].

[11] Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg, Bd. 1, Berlin 1961, S. 159–166.

[12] Schich, Von Frankfurt, S. 183f.

[13] Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder), S. 43–51; Schich, Von Frankfurt, S. 183–188.

[14] Schich, Von Frankfurt, S. 190f.

[15] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg. von Adolph Friedrich Riedel, Hauptteil I, Bd. 23, Berlin 1862, S. 3f. Nr. 3.

[16] Schich, Von Frankfurt, S. 193.

Transkription

Nach Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, T. 1: Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste, hrsg. von Herbert Helbig/Lorenz Weinrich (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 26a), 3. verb. Aufl., Darmstadt 1984, S. 242–251 Nr. 60.

Ober daz gerichte czu Franckinforte

In dem namen der heilgen dryvaldicheit amen.

Wir Iohannes von gotes gnaden margraff czu Brandeburg allen czu ewigen czyten. Wenn dy czyt sache ist der vorgencglicheit, alle ding sich us der czyt voraldernn und daz alder ouch vorgessenheit inbrynget, had menschliche fursichtikeit mit geczugnissen der brive gelossen czu offinbaren den nachkomeden, daz von eynem alleyne durch syner vorgencglicheit willen mit menschlichen stymen yn nicht mochte geoffinbard werden.

Do von wollen wir kunt syn allen cristen seligen kegenwertigen und czukumfftigen, daz wir Gotfrydo von Herczberg unserm getruwen dy stad Franckinfurd in solcher formen gegeben haben czu buewen, daz daz drytte teyl des ganczen czinses beide von den buwesteten und von den huben sal syene syn, also ouch der drytte pfennyng der da in der stad mit gerichte gewuenen wirt, und legen der selben stad zu hundirt und vier und czwenczig huben in weiden und in ackernn, also daz von einer iczlichen der selben hundirt und vier und czwenczig huben, dy da czu dem ackerwercke sullen bennempt werden, uns ein jerlich czins eyns verdunges sal werden gegebin.

Ouch so gebin wir den inwoneren der selben stad eyne wese und einen werder der den selben eckern aller nechste und an dem ende der selben eckern gelegen. Wenn alleine usgeen werden die sybben jare der fryheit die wir der selben stad von sante Mertens tage ab negist czukunfftig vormals gegeben hatte, wolle wir, daz sich dy selbe stad freiwen sulle des selbigen rechts alz unse stad Berlin und sullen on dar an lossen genuegen. Dar noch auch in der vorgenannten stad is sin koyffer odder vorkoyffer von czwen schilling lichter pheningen odder von einem schilling swerher phenningen odder dar under, noch auch von essenspise, von eyernn, von kesen, von putternn, von heringen und von fischen, sunderlichen daz man von der hand vorkoyffet, keynen czol mit nichte durffen sy geben noch man sal in ouch nicht betwingen czu geben. Ouch welcherleie koyffenschacze czu der gnanten stad gebrocht werden, do von sal man geben den wonlichen czol, und von der koyffmanschaecz, dy man czuget mit den pfeningen ane mittel, do sal man keynen czol von geben noch man sal in ouch nicht fordern dar umme.

Daz koyffhues und waz sy uff dem marckte der selbigen stad nuczes gebuwen magen, daz habe wir on irloibet czu wenden in dy gebruchunge der selben stad, ydoch zo habe wir uns behalden uff dem koyffhuse und uff dem marckte und ouch in den jarmarckten von eyner islichen steten drye phenninge eynes schuldigen czinses, in deme selbigen ouch der ergenante schulte den drytten pfenning wirt behalden.

Ouch ob sy wurden buewen eyne bruecke mit irer eygennen erbeit und koste, haben wir on ouch gegeben czu eyner gebruchunge der stad frye und ledig, ydoch also waz czolles do von man geben sal, daz sal gesaczt werden von unser und der borgere wilkore. Ouch zo wirt der selbe schulte haben czwu mollen, eyne hinder synem hoefe, die ander aber die da gelegen ist by der mollen dy da von alder gnant ist Henrichs moele. Were ouch daz der selbige schulte eczliche moelen in deme gebite der egenanten stad mochte gebuwen, in den selben moelen wolle wir haben dy helffte des czinses und genisses und her sal haben dy ander helffte. Glicherwise ouch in der Odder obwendig der stad uffwert eyne myle und nedewendig der stad eyn halbe myle gemeyneglichen alle czu fischen, ouch czu fahen haszen und raephunner odder ander vogele czu fahende durch lust willen, nicht durch gesuches willen, daz sy dy vorkoyffen suellen, haben wir gegeben fryen willen. Wer ouch in eyner nochkomenden czyt, daz wir guennen worden czu buwen ein ander stad jenesit der Odere ane eyner stelle, dy dar ist gnannt Zbirviz, in der selben stad der egenante schulte sal behalden und haben daz selbige recht daz im nue in desser stad ist vorlegen. Daz nue alle die ding von uns und unseren nachkomeden unbrechlichen gehalden werden, dessen gegenwertigen bryff haben wir heissen schryben und haben den lossen mit bewarunge unsers ingesigels bestetegen. Disse dinge sint geczuge Henrich schencke von Spandow, Albertus marschalk, Henrycus von Snyttelingen, Barud unser voyd czu Lubus, Marsilius von dem Berlin, Tyterich von Blumenberg, Henrich Trudo, Henrich von Werben und andere vil.

Geben czu Spandow durch die hand Heidenryci in deme iare der gnaden thusint iar czweinhundert iare in deme drye unde fumffcigisten iare, an sante Margareten obunde in der elfften indiction.

Übersetzung

Nach Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, T. 1: Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste, hrsg. von Herbert Helbig/Lorenz Weinrich (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 26a), 3. verb. Aufl., Darmstadt 1984, S. 242–251 Nr. 60.

Von dem Gericht zu Frankfurt

Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit. Amen.

Wir, Johannes, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg, an alle zu ewigen Zeiten. Da die Zeit eine Sache der Vergänglichkeit ist, alle Dinge mit der Zeit veralten und das Alter auch Vergessenheit einbringt, hat menschliche Fürsorge mit urkundlichen Zeugnissen den Nachkommen offenbaren lassen, was von einem allein, wegen seiner Vergänglichkeit, mit menschlicher Stimme nicht geoffenbart werden könnte.

Davon, so wollen Wir, soll allen Christen Kunde sein, den Verstorbenen, den Gegenwärtigen und den Zukünftigen: Wir haben Gottfried von Herzberg, Unserem Getreuen, die Stadt Frankfurt in der Form zu erbauen gegeben, dass der dritte Teil des ganzen Zinses, und zwar von den Hausstätten wie von den Hufen, ihm gehören soll, also auch der dritte Pfennig, der in der Stadt vom Gericht gewonnen wird. Und Wir geben der Stadt 124 Hufen an Weide und Äckern, und zwar so, dass von jeder dieser 124 Hufen, die unter den Pflug genommen werden sollen, Uns ein jährlicher Zins von einem Vierdung gegeben werden soll.

Auch geben Wir den Einwohnern dieser Stadt eine Wiese und einen Werder, der ganz nahe bei diesen Äckern und am Ende dieser Äcker liegt. Wenn die sieben Jahre der Freiheit enden, die Wir dieser Stadt vom nächsten, jetzt kommenden St. Martinstag vormals gegeben hatten, wollen Wir, dass sich diese Stadt desselben Rechts erfreuen soll wie Unsere Stadt Berlin und es daran genug sein lasse. Außerdem sollen in dieser Stadt (alle Leute), seien es Käufer oder Verkäufer, (bei Geschäften) von zwei Schilling leichter Pfennige oder von einem Schilling schwerer Pfennige oder darunter, noch auch von Essensspeise, Eiern, Käse, Butter, Heringen und von Fischen, zumal, die von der Hand verkauft werden, keinen Zoll mitnichten geben, noch soll man sie zwingen, ihn zu geben. Von den Kaufwaren aber, die zu der Stadt gebracht werden, soll man den gewöhnlichen Zoll entrichten. Und von den Kaufwaren, die man unmittelbar mit den Pfennigen kauft, soll man keinen Zoll geben, noch soll man ihn dafür fordern.

Das Kaufhaus und was sie auf dem Markt dieser Stadt an Nützlichem bauen können, das soll, so gebieten Wir, zu Nutzen der Stadt verwandt werden, doch haben Wir Uns in dem Kaufhaus, auf dem Markt und auch auf den Jahrmärkten von jedem Stand drei Pfennige eines schuldigen Zinses vorbehalten. Vor diesem soll auch der zuvor genannte Schultheiß den dritten Pfennig behalten.

Wenn sie eine Brücke in eigener Arbeit und auf eigene Kosten bauen, so geben Wir sie frei und ledig zum Gebrauch der Stadt, jedoch so, dass dafür ein Zoll zu zahlen ist, der nach Unserer und der Bürger Entscheidung festgesetzt wird. Auch soll dieser Schultheiß zwei Mühlen haben, eine hinter seinem Hof, die andere aber dort bei der Mühle, die von alters her Heinrichsmühle heißt. Falls dieser Schultheiß mehrere Mühlen im Gebiet dieser Stadt baut, so wollen Wir in diesen Mühlen die Hälfte des Zinses und Gewinnes haben, und er soll genauso die andere Hälfte haben. Ebenso haben Wir allen insgemein die freie Befugnis gegeben, in der Oder eine Meile oberhalb und aufwärts der Stadt sowie abwärts eine halbe Meile zu fischen, Hasen zu jagen und Rebhühner und andere Vögel zu fangen – aber nur zur Unterhaltung, nicht wegen des Erlöses, um sie zu verkaufen. Wenn Wir aber im Verlauf der Zeit beschließen, jenseits der Oder an einer Stelle namens Zbirviz eine andere Stadt zu bauen, so soll dort der Schultheiß der zuvor genannten Stadt das Recht besitzen, das ihm jetzt in dieser Stadt gewährt worden ist.

Damit aber alles dies von Uns und Unseren Nachfolgern unverletzlich bewahrt werde, haben Wir diese Urkunde abfassen und mit der Beurkundung Unseres Siegels bestätigen lassen, unter Hinzuziehung geeigneter Zeugen, deren Namen folgende sind: Heinrich Schenk von Spandau, Albrecht Marschall, Heinrich von Schneidlingen, Borut Unser Vogt zu Lebus, Marsilius von Berlin, Dietrich von Blumberg, Heinrich Trude, Heinrich von Werben und recht viele andere.

Gegeben zu Spandau durch die Hand Heidenrichs, im Jahr der Gnade 1253, am St. Margaretenabend, in der 11. Indiktion.

PDF Dokument

Download

Quellen & Literatur

Edition

Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, T. 1: Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste, hrsg. von Herbert Helbig/Lorenz Weinrich (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 26a), 3. verb. Aufl., Darmstadt 1984, S. 242–251 Nr. 60.

Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, bearb. von Hermann Krabbo/Georg Winter, Berlin 1955, Nr. 766 (1253) und 2027 (1307).

Literatur

Dirk Bloch, Frankfurt (Oder). Stadtgeschichte im Kartenbild 1700–2003, Berlin 2003.

Oskar Breitenbach, Die Eindeutschung des Landes Lebus und die Gründung von Frankfurt an der Oder (Frankfurter Abhandlungen zur Geschichte, H. 6), Frankfurt (Oder) 1929.

Monika Kilian-Buchmann, Frankfurt (Oder) im 13. und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Bevölkerungsstruktur und Siedlungsentwicklung (Frankfurter Jahrbuch 2008/09), Frankfurt (Oder) 2008.

Ulrich Knefelkamp/Siegfried Griesa (Hrsg.), Frankfurt an der Oder 1253–2003, Berlin 2003.

Hermann Krabbo, Die Stadtgründungen der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220–1267), in: Archiv für Urkundenforschung 4 (1912), S. 255–290.

Eckhard Müller-Mertens, Untersuchungen zur Geschichte der brandenburgischen Städte im Mittelalter, T. 1, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Sprach- und Gesellschaftswissenschaftliche Reihe 5 (1955/56), Nr. 3, S. 191–221.

Winfried Schich, Von Frankfurt an der Oder nach Landsberg an der Warthe. Die Anfänge der markgräflichen Stadtgründungen in der Neumark unter Johann I. und Otto III., in: Klaus Neitmann (Hrsg.), Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark (Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 14), Berlin 2015, S. 183–211.

Friedrich Schilling, Die erste Einwanderung und Ansiedlung von Deutschen in Frankfurt a. d. Oder (Frankfurter Abhandlungen zur Geschichte, H. 1), Frankfurt (Oder) 1926.

Empfohlene Zitierweise

Winfried Schich, Das Privileg Markgraf Johanns I. von Brandenburg für Frankfurt (Oder) von 1253, in: 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, URL: www.hiko-berlin.de/Frankfurt-Oder-1253 [abgerufen am: TT. Monat JJJJ]. Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Textes die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.